在中国各省平均身高排行榜上,山东大汉和大嫚们长期占据榜首位置。

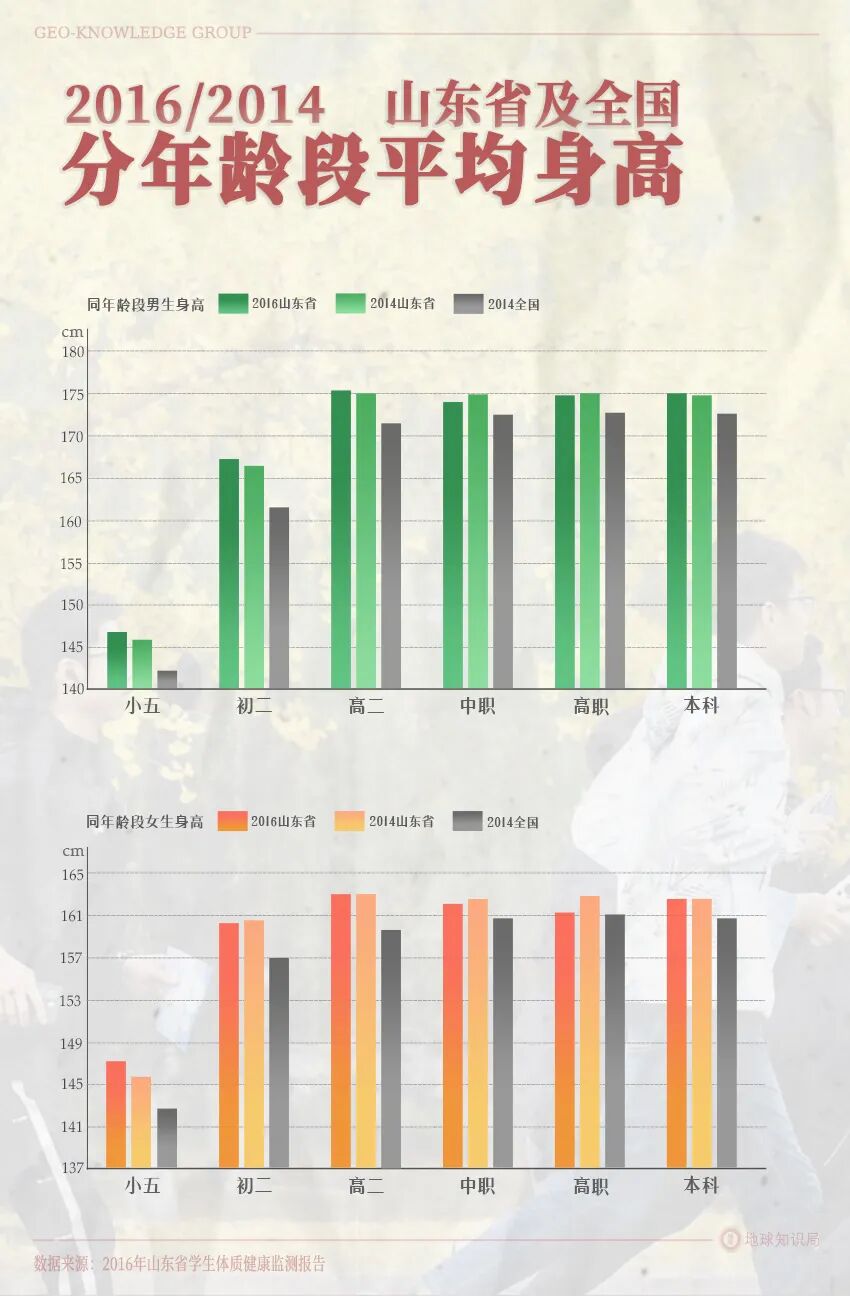

根据《2016年山东省学生体质健康监测报告》,山东省大学生男性平均身高达到了175cm,女性平均身高达到了162cm,遥遥领先于其他省份。

不同年龄段的山东人身高都高于全国平均水平

有趣的是,这片土地上生长的物产似乎也感染了这种“巨人基因”:两米五的章丘大葱让姚明都相形见绌,一斤多重的戗面大馒头足以喂饱一个壮汉,半斤一个的鲅鱼饺子让外地食客目瞪口呆……

大梨子、大樱桃、大包子、大馒头……山东这片土地仿佛有着神奇的魔力,让每一样物产都变得高大。这背后是偶然的自然选择,还是有着更深层的人文与科技因素?

今天,我们就来探寻一下山东物产“巨大化”的秘密。

进击的“巨人制造”

山东的物产都很大,这并不是刻板印象,而是真实的情况。最典型的,就是章丘大葱。

葱大家都不陌生,大江南北、长城内外都有分布。一般的小香葱也就20来公分,大葱能到一米高。

那么山东的章丘大葱有多高呢?2020年有一则新闻:山东济南市章丘区绣惠街道王金村的葱农苗发勇,种出了高达2.532米的大葱,打破了吉尼斯世界纪录。

2.532米!现如今征战NBA的“中国巨人”杨翰森(生于山东淄博)身高也才2.18米。所以“你还没有我们山东的葱高”并不是嘲讽,而是句大实话。

除了大葱,山东也还藏着许多“重量级”的农作物:

山农酥梨单个能达到3斤重,重量是普通梨的8倍;

主要在山东莱西种植的中华寿桃,大的能有2斤多,堪比《西游记》里孙悟空吃的蟠桃;

在山东寿光的蔬菜博览会上,参展游客能看到重达500多斤的巨型南瓜,这个品种生长速度最快的时候每天都能长5~10斤,几乎以肉眼可见的速度膨胀起来……

巨型南瓜实在是长得太快太大了(图:Youtube)

能有这么多巨大的物产,其实并不是山东省的土地里藏着什么让生物变大的激素,而是农业科技的产物。

上面提到的山农酥梨,是2008年山东农业大学用砀山酥梨和库尔勒香梨杂交培育出的新品种;而中华寿桃,是上个世纪末科研人员从牟平县(今烟台市牟平区)发现,并一代代选育成如今这样巨大的品种;至于巨型南瓜,则是从北美引进的观赏蔬菜,地地道道的“外来客”。

所以,不是山东的物产天然高大,而是技术人员通过各种手段,让山东的农作物变大。

深入探究这一现象,我们会发现山东物产的"巨大化"绝非偶然,而是农业科技、地理环境和市场经济共同作用的结果。

巨大化的密码,藏在山海之间

作为中国农业大省,山东拥有全国领先的农业科研体系和完备的农业技术推广网络。2024年数据显示,山东农业科技进步贡献率达到67%,比全国平均水平高出近4个百分点。

这种科技优势,在蔬菜、水果和经济作物领域表现得尤为明显。

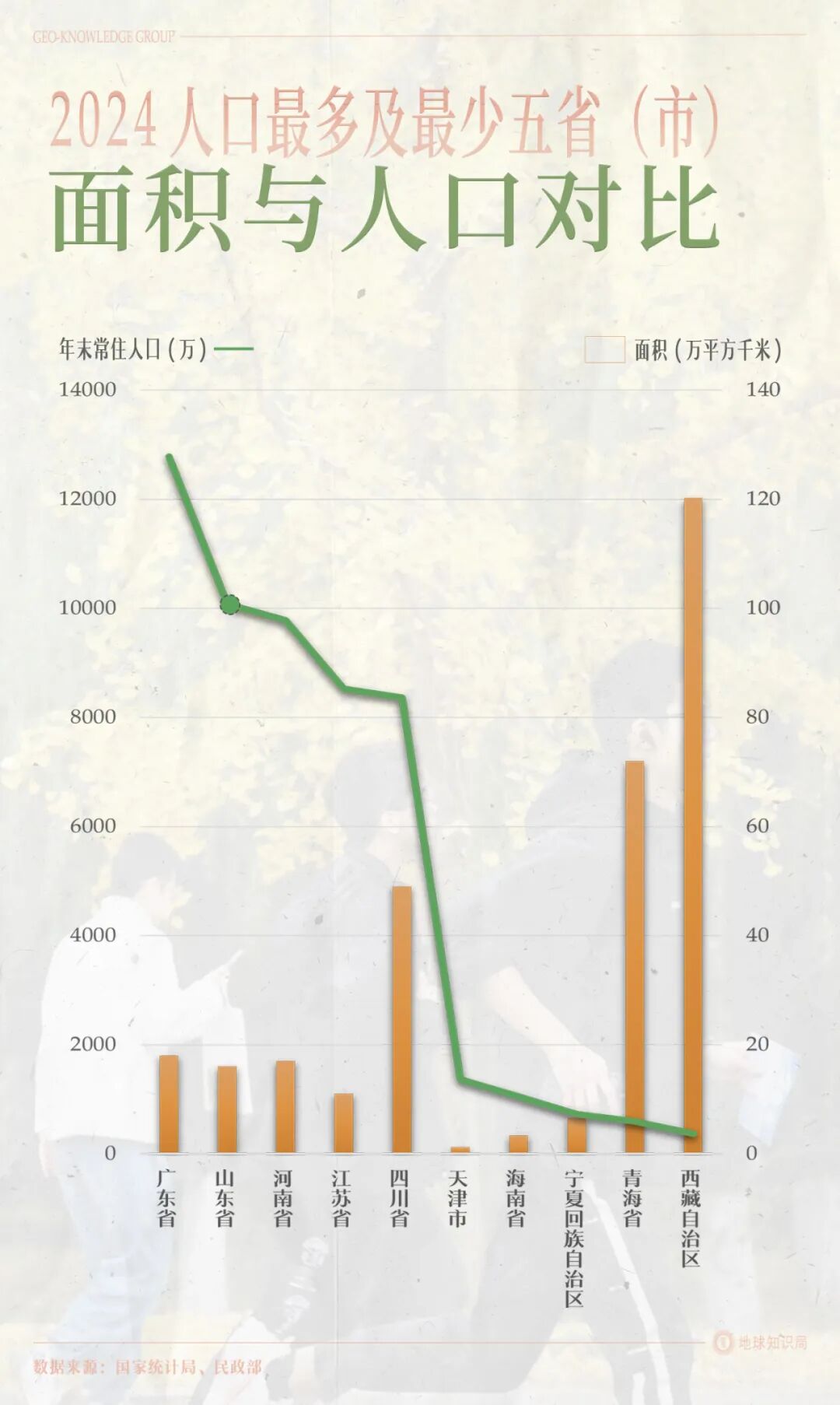

山东不像黑龙江那样,拥有新开垦的广阔黑土地。作为中国人口第二大省,论面积不过三个哈尔滨那么大,但人口却有上亿。

山东省面积不算大,人口却很多

但相比黑龙江,山东有两大优势——气候和区位。

山东半岛如利剑般分开了渤海和黄海,充分享受了海洋对于气候的调节作用。作为一个北方省份,山东省2024年的平均降水量达到859.6毫米,冬季气温还高于同纬度的内陆地区。

这样的气候特征,让山东既适合北方喜温蔬果生长,也能满足部分南方品种的种植条件。

现代产业的发展,交通因素是重中之重。而山东拥有着中国北方最大的港口群和密度全国第一的高速公路网。

在此基础上搭建的冷链物流体系,能让本地产的蔬菜在48小时内抵达全国90%的城市,还能通过海运迅速抵达日韩和东南亚市场。

从这个角度来看,山东是最适合当中国“菜园子”的地方。

坐拥气候和区位这两大先天优势,山东省积极发展农业技术。如今,山东自主研发蔬果品种占比达70%,而全国平均水平是55%。

从消费者心理角度看,“大”是一种直观且易于判断的质量信号。比如买水果的时候,人们往往会下意识地认为又大又鲜艳的水果生长周期更足、吸收养分更多,因此也更甜。

尤其是在走亲访友的场景下,一斤一个的大苹果、三斤一个的大梨,看着就有视觉冲击力。

为了能让种出来的蔬菜水果更加个大、饱满,山东省各地的农科院、农业研究所等机构都在全力寻找“高大化”的基因。

比如山东省果树研究所选育的鲁樱5号,平均直径超过了33毫米。放在智利,那就相当于最大的4J级别车厘子。在过去,谁能想到中国本土樱桃能在个头上超过车厘子呢?

除了育种之外,种植环节也在为山东农产品的巨大化发力。

最典型的是“中国蔬菜之乡”的寿光,这里拥有全国最先进的温室大棚技术,能够精确控制温度、湿度、光照等环境因素。在这里,普通的番茄、黄瓜在智能化温室中可以长得比常规品种大30%-50%,而且形状更规整、色泽更鲜艳。

所以,山东省的物产之大,是天时地利人和的共同作用。

先天的气候优势,叠加依山傍海、交通发达的区位优势,给农作物生长提供了得天独厚的条件。在市场需求的刺激之下,山东的农科人也奋发图强,培育出一代又一代的高大农产品。

大就是美

在山东,对于大的追求不仅局限于蔬果。

外地人来山东,往往都会惊讶于山东菜的分量之大:山东的全鱼宴,用的是十来斤一条的东平湖大鱼;蓬莱的鲅鱼水饺,标准就是16公分长,比一般人手掌还大:在青岛的王哥庄,当地人做的花样馒头最大的有60多斤。

山东菜总是分量十足(图:bilibili)

不光是菜码,山东的餐具也“巨大化”了。

山东有种特色餐具叫“海碗”,指的是容积较大、碗口较宽的粗瓷碗,这种碗的容量通常是普通碗的2-3倍,有的直径能达到7寸(约23.3厘米)。鲁西北地区的年节筵席、红白喜事都离不开它,尤其是在被称为“乡村版满汉全席”的海二八宴上,巨大的海碗盛放着各色山珍海味,彰显着山东人的敦厚实在。

这些现象表明,山东物产的“大”不仅源于农业科技的推动,更深植于当地独特的饮食文化之中。从巨型馒头到海碗盛饭,从整鸡大盘到全鱼宴席,山东饮食文化中的“大”已经超越了单纯的物理尺寸,成为一种身份认同和价值观的表达。

海二八宴一共有30多道菜品,再配上海碗,量大管饱,其往往出现在祝寿、订婚、会亲等场合(图:Youtube)

作为孔孟之乡、礼仪之邦,山东的待客之道讲究的是“宁可剩,不可缺”。菜肴的数量和分量必须远超实际需要,才能体现主人的热情好客,才符合孔孟之乡对于体面的需求。如果客人来家里做客,皱着眉头说一句“没吃饱”,那主人家的面子可都丢尽了。

这种对“大”的偏爱,反映了山东人豪爽大气的性格特质。如果剖析其深层原因,则源自于自古以来的社会文化。

山东省是我国传统农业区,在传统农业社会当中,富裕的象征就是满仓满囤的粮食。大馒头、大蒸饺,体现出了农耕文化中对于丰收和富足的向往。今天中国人已经不再需要考虑吃饱饭的问题,但是这些巨大的面食依然作为民俗文化的一部分传承下来。

满满的囤粮让人更有安全感

另外,中国北方的食物分量往往大于南方,主要原因是南北方过去的社会形态存在差异。长江、珠江流域的南方城市,由于水运发达,拥有浓厚的商业文化。这些地方的餐饮行业主要服务于商人阶层,所以逐渐呈现出精致化的特征。新鲜、清淡能让人尝出食物的本味,小份菜量能让人一顿饭多品尝几道不同的菜肴。

而北方的传统是吃大锅饭,北方人爱把饭食叫做“伙食”,其中藏着集体生活的记忆——“伙”在古代是个军事单位,一“伙”是10个士兵。给一“伙”人做饭,首先菜量就不能少。

而且北方气候条件下,过去冬季新鲜蔬菜供应有限。大颗白菜、整扇猪肉、成筐土豆更适合长期储存,而大馒头、大包子等面食也因为体积大、水分含量相对低而更耐存放。

丰富的菜品

所以大量囤菜、做大分量,不仅是“有饭同吃、有福同享”的集体主义精神,还是个高效的生活策略。

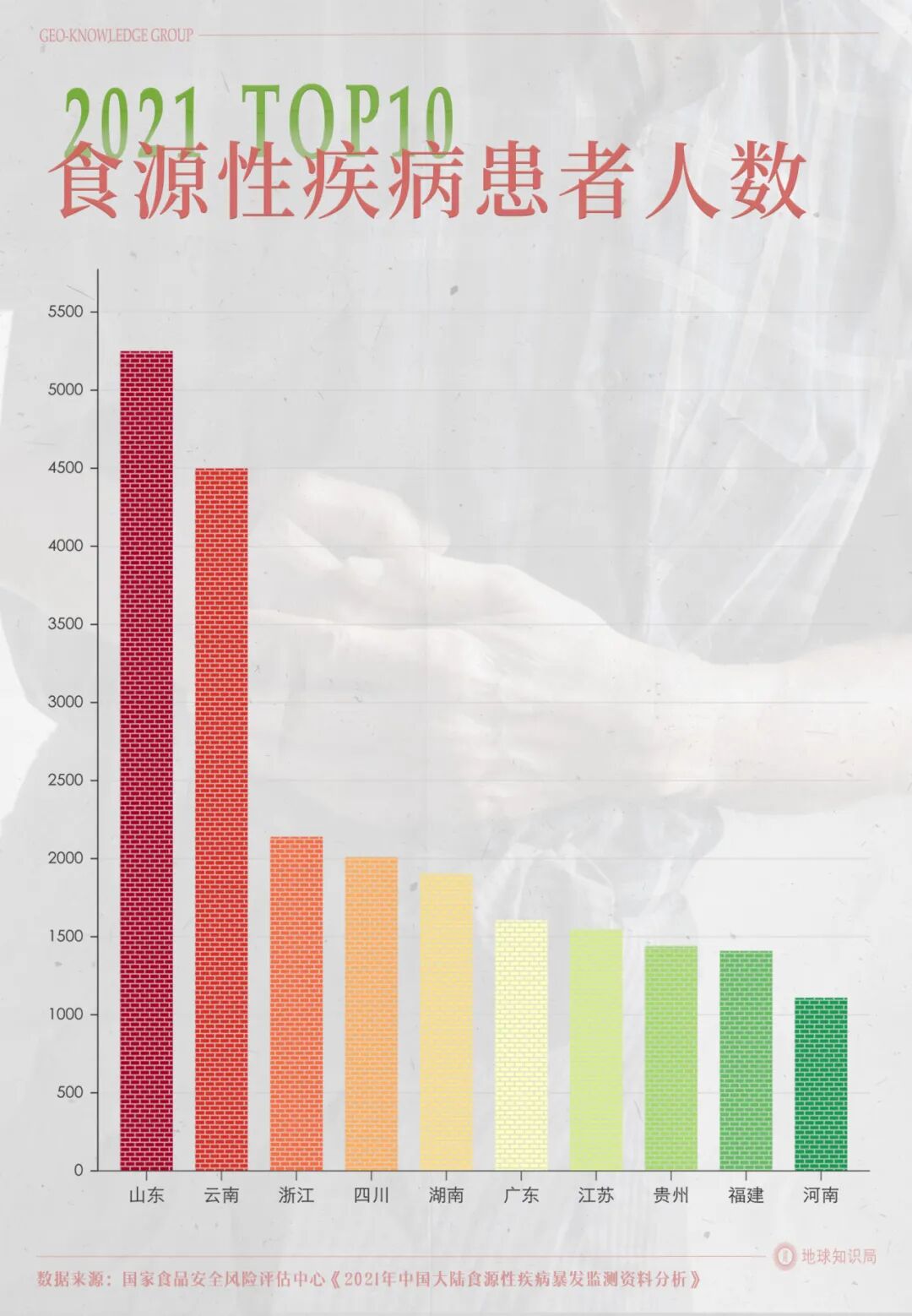

不过,到了食物丰富的当代,这个策略的负面影响也显现出来了。据国家食品安全风险评估中心发布的《2021年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析》,我国食物中毒第一大省,就是山东!

山东:没想到吧?正是在下!

这与山东人一次性大量烹饪、储存剩饭剩菜的饮食习惯有一定关联。什么已经发芽了的土豆、冰箱里放了一个礼拜的豆橛子(豆角)、冻了一年的大虾、从除夕放到元宵的大鲤鱼……

如果你的家里有这些东西,为了健康着想,最好还是清一清。毕竟,今天的中国人早就不用为吃饭发愁了。山东人追求“大”的饮食习惯,也应该转变为追求“更好、更优、更健康”。

![不愧是山东人的婚礼[doge]](http://image.uczzd.cn/11518630042068326218.jpg?id=0)

评论列表