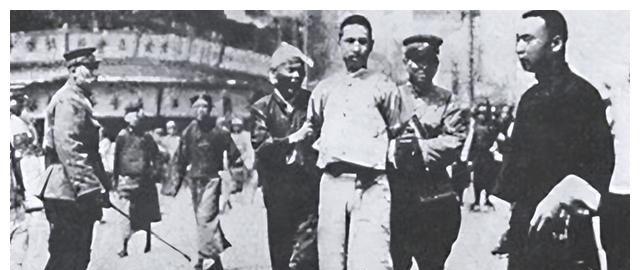

1949年10月1日,杀害我党300多条人命的杨虎,登上了天安门,参加开国大礼。然而令所有人想不到的是,在1958年他又被判了死刑,这是为何? 北京的天空湛蓝,红旗迎风招展。天安门城楼上,众多开国功臣与新政要站成一排,目光注视前方的广场。就在这庄严时刻里,一个略显陌生的身影格外醒目——他叫杨虎。谁也想不到,这个曾被列入嘉宾名单的前国民党将领,几年后却会出现在法庭,被宣判死刑。 杨虎的履历曲折。他是湖南人,早年投身北洋军,后加入国民革命军。行伍出身,脑子灵,手段狠。抗战时期在西南一带混得风生水起。抗战结束后,他在旧政权里担任地方警备职务。那个年代的他,权力在握,手下人多,据传在镇压共产党地下组织和左翼学生运动中参与过流血行动。后来战局变化,他看出风向,转身靠近共产党,主动放下武器,交出兵权。 1949年春,解放战争接近尾声。中共在接收旧政权干部时采取宽容政策,杨虎这样的“投诚者”被视作统战成果。经组织审查,他被安排在政务院担任顾问职位。10月1日,他出现在天安门城楼,站在新中国的庆典现场。照片里他笑得温和,戴着帽子,西装笔挺,神态安然。那天,他或许以为自己已经“重生”。 但一个人的过去并不会因一次表态就被抹去。新政权在接收旧部时讲原则,也讲底线。对于曾有血债的军政人员,处理方式多是“先留用、后审查”。杨虎的名字进入观察名单,档案随即被封存。表面风平浪静,暗处的调查已在进行。 进入1950年代中期,国家开展肃反运动,清理潜伏特务与反革命。各地开始核查旧政权官员的历史。杨虎的档案重新被翻出。调查组查到多起旧案,涉及当年在重庆和湘西地区对共产党地下组织的镇压。证人证词、军统档案和地方口供相互印证,逐渐形成完整的案卷。血债的线索越理越清,杨虎的过去像灰尘,被风一点点吹开。 1957年底,调查结论上报中央。文件上写明,杨虎在抗战后期以地方警备司令名义下令逮捕并枪决革命人员,人数超过三百。案件被认定为“有血债的反革命”。杨虎被拘押在北京,开始漫长审讯。媒体没有报道,他的名字悄然从公开场合消失。 1958年,北京市高级人民法院召开特别法庭。杨虎案列为典型。审理过程中,他承认曾经下令执行过部分抓捕,但称属“上级命令”。法庭采信部分供述,认为其罪行事实确凿,性质严重。审判结果是死刑,缓期两年执行。消息公布范围有限,只在系统内部传达。那年他六十岁,灰发斑白,从天安门的嘉宾变成囚衣囚号的犯人。 人事的跌宕令人唏嘘。新中国成立初期,如何处置旧官僚与旧军人,是一道艰难的政治课题。杨虎的经历正体现了那个过渡年代的复杂逻辑。有人真心投诚,有人出于保身,也有人被命运裹挟。统战的包容与法纪的清算并存,权力与责任交织。杨虎的命运正好落在这交叉点上。 在被关押期间,杨虎情绪低落。官方档案记载,他曾多次要求认罪赎罪,希望能用余生“立功补过”。身体逐渐衰弱,病情加重。1958年后期,他被送入北京复兴医院治疗。法庭记录显示,刑期在执行缓期阶段未再延展。1966年春,杨虎病逝,终年六十八岁。未见正式行刑记录,也未公开报道。死刑判决止于纸面,命运则在医院画上句号。 杨虎的故事在多年后才被重新提起。人们惊讶于一个曾站在天安门城楼的人竟会在不到十年内被判死刑。历史学者认为,他的经历并非个例,而是新旧政权交替时无法回避的断裂。旧官僚体系的人员被纳入新政府时,很多人带着复杂背景,既是利用对象,也是潜在风险。政治选择与法律清算的边界,往往模糊。 天安门那张老照片后来被重新刊登,杨虎的身影依然清晰。那一刻的他或许并不知未来结局。有人说他是权力的牺牲品,也有人说那是历史的正义。对新政权而言,清算旧账是制度重建的必经过程;对个人而言,那些历史的血迹终究无法被岁月掩盖。 1949到1958,短短九年,杨虎的人生轨迹几乎画出了中国社会剧烈转型的缩影。从国民党将领到开国顾问,再到反革命罪犯,每一步都踩在时代裂缝上。命运不是突然崩塌,而是缓缓坠落。 那年秋天的城楼依旧矗立,阅兵的礼炮仍在历史里回响。杨虎的名字被时间淹没,成了档案里的符号。一个从旧军阀系统走出的人,曾站在共和国的庆典上,也被共和国的法律审判。这种反差,像一面镜子,映出国家转折时的光与影。 参考信源: 《维基百科·杨虎条目》,中央文献数据库2025年修订版; 《搜狐历史频道》2024年12月14日:《开国大典上的“投诚将领”杨虎,为何在1958年被判死刑》; 《360doc文集》2023年5月3日:《国民党起义将领杨虎的沉浮人生》; 《新华网·人物档案》2019年版,《起义与赎罪:新中国成立初期的旧将清查纪实》。