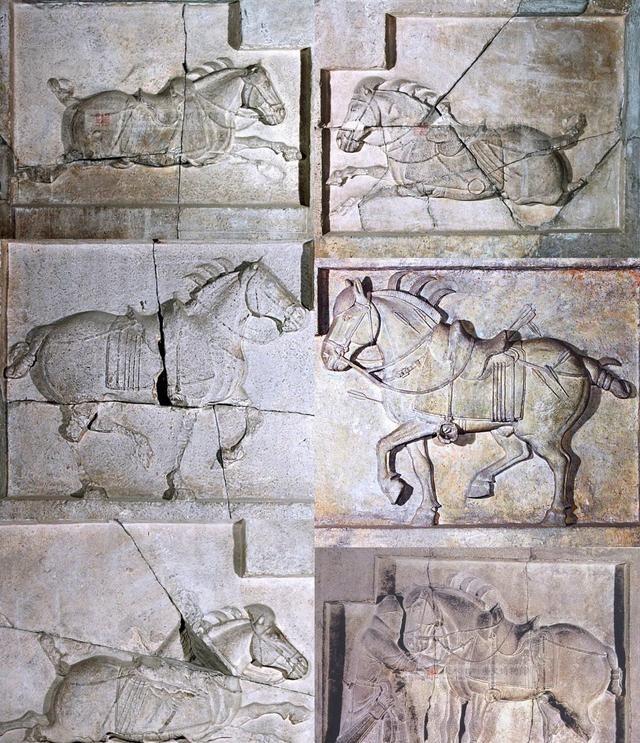

1972年,中美建交前夕,基辛格访华前问杨振宁:“带点什么礼品好呢?”没想到杨振宁却说:“有两件中国文物最合适。”这两件文物,和国内的四件文物并称“昭陵六骏”。 1972年基辛格访华那会儿,谁能想到一场外交破冰的关键,竟然绕到了六匹唐朝石马身上?中美两国要缓和关系,送礼也得“下足功夫”。 基辛格琢磨半天,最后向杨振宁请教,结果杨振宁一句话,直接点出了昭陵六骏里那两尊在美国的石刻,这事一度成了外交圈的“经典桥段”。其实,里面的门道比想象的还多。 昭陵六骏不是一般的马雕塑,而是唐太宗李世民生前亲自挑的六匹“建国功勋马”。每匹都有自己的故事。六骏顶着盛唐气象,个个有血有肉,雕刻的细节让后世专家都直呼绝活。 本来,昭陵六骏应当在陕西安心待着。偏偏20世纪初,咱中国动荡不安,文物保护还没成体系。 有个叫卢芹斋的古董商,打着研究旗号,实际搞了点“运作”,结果两骏被悄悄弄去了美国。这事在当年其实引起了不少讨论,可惜地方上没拦住。 飒露紫和拳毛䯄两个兄弟,一路漂洋过海,最后落脚美国宾夕法尼亚大学博物馆,直接成了镇馆之宝。 而剩下的四骏,好歹在西安碑林博物馆安了家。这下,原本完整的六骏,就变成国内四、国外二的“分家”状态。这事也成了中美文化交流的一大“悬案”。 基辛格访华前送啥礼物,很多人第一反应是带点高科技、带点美国特色。但杨振宁偏不走寻常路,直接建议关注昭陵二骏。 他看中的不是文物本身值多少钱,而是这两件文物背后承载着的民族记忆和近现代史的曲折。基辛格听进去杨振宁的思路,在访华时特意跟中方说起文物保护的话题。 中美双方第一次在高层会谈里,把文物返还当成“友好信号”,让本来剑拔弩张的气氛突然变得不一样了。 很多人问,为啥昭陵二骏到2025年还在美国,没回来?其实,这里面有不少现实难题。首先,二骏现在是美国博物馆的“顶流”,牵扯到当地法律、捐赠协议和博物馆利益。 不过,咱中国在文物追索上一直没停。据文旅部、国家文物局等权威消息,光是近二十年,通过多种方式追回的文物就有几万件。 昭陵六骏的故事,说到底是咱中国和世界沟通的一个窗口。当年石刻被劫走,留下历史遗憾。现在,咱中国通过外交谈判、学术交流和科技创新,让“六骏合体”变成可能。 这背后,是文化自信、国家实力和世界影响力的提升。不少中年朋友都觉得,能亲眼看到六骏数字复原,感受到那种历史厚重感和民族自豪感,这种幸福感不是一般的文物能比的。 基辛格和杨振宁的这段往事,成了中美外交史里非常有代表性的一个小插曲。但“昭陵六骏”的最终归宿,实际上还在路上。 每次中美文化交流、博物馆合作,六骏总能成为绕不开的话题。大家都在等,等那一天,六匹石马能在咱中国“团圆”。 说到底,这不只是文物的回归,更是民族记忆的修复和文化自信的体现。咱中国能把自己的宝贝带回家,六骏故事没完,精彩还在继续。 参考资料: 《施一公撰文怀念,五句话读懂杨振宁》——全国党媒信息公共平台