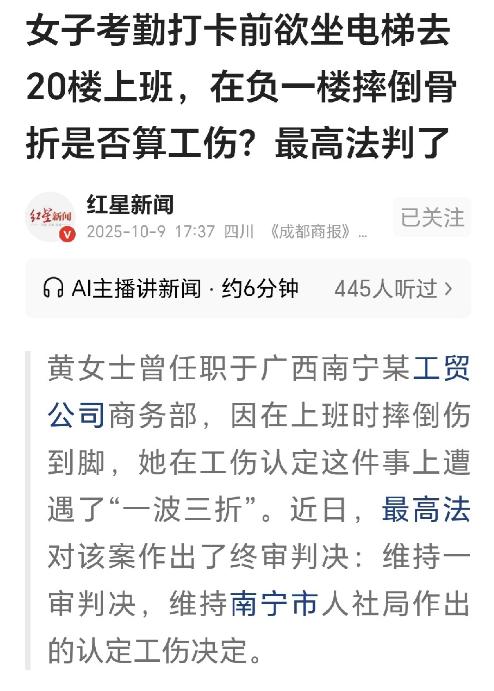

广西南宁,一起看似普通的摔伤事件,却让一名女职工从人社局一路打到最高法。女子上班途中在写字楼负一层楼梯口摔伤,公司坚称“那不是工伤”,但她坚持维权。最终,最高人民法院作出终审判决——认定该女子确系工伤。 黄女士与这家公司签订劳动合同的那天,是2020年3月28日。她在公司商务部工作,公司位于写字楼20层,打卡时间是早上8:59。为了不迟到,她每天都提前出门,从未迟到过。2021年7月19日早上,她依旧早早出发。那天路况意外顺畅,她竟提前半小时到了公司楼下。 公司所在的写字楼电梯在负二层起点,因此每次上班,黄女士都得先从地面层走下楼梯,到负二层乘电梯。她按惯例从楼梯走下去,刚转过负一层拐角时,却一脚踩空,整个人重重摔倒。她只觉右脚一阵剧痛,试图爬起,却怎么都站不起来。同事听到声响赶来,立即拨打了120。 医生诊断结果让她心凉——右外踝撕脱骨折。她不得不休假治疗。躺在病床上的那段日子,她越想越气。明明是去上班途中,为何这次意外就不算工伤?于是,她根据《工伤保险条例》的规定,向人社局提交了工伤认定申请。 2021年9月2日,人社局经审核,认定她的摔伤属于工伤,并向她出具了《认定工伤决定书》。黄女士悬着的心终于落地。可没想到,公司坚决不认。公司认为,她是在办公楼公共区域摔倒,并非“工作场所”或“上下班合理区域”,因此不具备工伤条件。 公司不服,申请行政复议。复议机关撤销了人社局的工伤认定,要求重新认定。黄女士怒不可遏,她认为这明显与《工伤保险条例》的精神相悖。于是,她将行政复议部门告上法院。 一审法院经审理后支持了人社局的认定,明确指出:黄女士的受伤时间虽早于正式上班时间,但她是为了工作提前到达写字楼,在通往公司办公场所的必经通道受伤,应视为工作场所的合理延伸区域,符合工伤认定条件。 然而,公司依旧不服,提起上诉。二审法院则持相反观点,认为黄女士受伤地点为负一楼公共楼梯,与公司工作区域不具直接联系;且她当时提前半小时到达,不属于公司安排的工作时间,不应认定为工伤。最终,二审判决撤销一审判决。 黄女士不甘心,再次申请再审。案件最终提交至最高人民法院。最高法的判决给出了定论:撤销二审判决,维持一审判决。黄女士的受伤应认定为工伤。 最高法的理由非常关键,主要基于三个方面: 首先,上班途中受伤的合理性。根据《工伤保险条例》第14条第1项规定:“在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,应当认定为工伤。”黄女士虽未打卡,但她的行为是为履行劳动义务提前准备,属于合理的上班时间范围。 其次,工作场所的延伸认定。法院指出,公司位于高层办公区,员工必须通过楼梯下到负二层乘电梯,这是进入工作场所的唯一通道。因此,负一层楼梯区域属于与工作直接相关的合理延伸场所,事故发生在该区域,应视为在工作场所内发生。 第三,保护劳动者权益的立法本意。最高法强调,《工伤保险条例》的立法宗旨是保障劳动者在从事与工作相关的活动中因事故受到伤害时能够获得社会保险救济,而不应作过于狭隘的解释。如果将“工作场所”仅限于办公区内,就会导致大量类似情况的劳动者被排除在保障范围之外。 因此,最高法认为,黄女士的行为与工作存在直接关联,其受伤应认定为工伤,公司应承担相应保险与补偿责任。 这场历时两年的案件,不仅是黄女士个人的维权胜利,更是对全国无数上班族的一次司法指引。 现实中,许多类似案件中,企业常以“非上班时间”或“非办公区域”为由推脱责任。但事实上,《工伤保险条例》第14条第(6)项还规定:“在上下班途中,受到机动车事故伤害的,应认定为工伤。”而司法实践中,法院通常将“上下班途中”解释为:劳动者在合理时间、合理路线、合理目的范围内从事与工作相关的活动,都应纳入保护范围。 从这一角度看,黄女士案的判决更进一步,确认了即使是在办公楼内部公共区域摔伤,只要该区域是上班必经路径,也属于合理延伸,应受到工伤保险制度保护。 这起案件,也引发了对企业责任边界的深思。对于用人单位而言,工伤认定不是负担,而是义务的体现。企业不能为了规避赔偿,就人为缩小“工作场所”的定义。 对于劳动者而言,这场判决提醒所有人——受伤不等于“倒霉”,关键在于是否依法维权。即便公司否认、复议推翻,只要坚持用法律说话,真相终会得到承认。