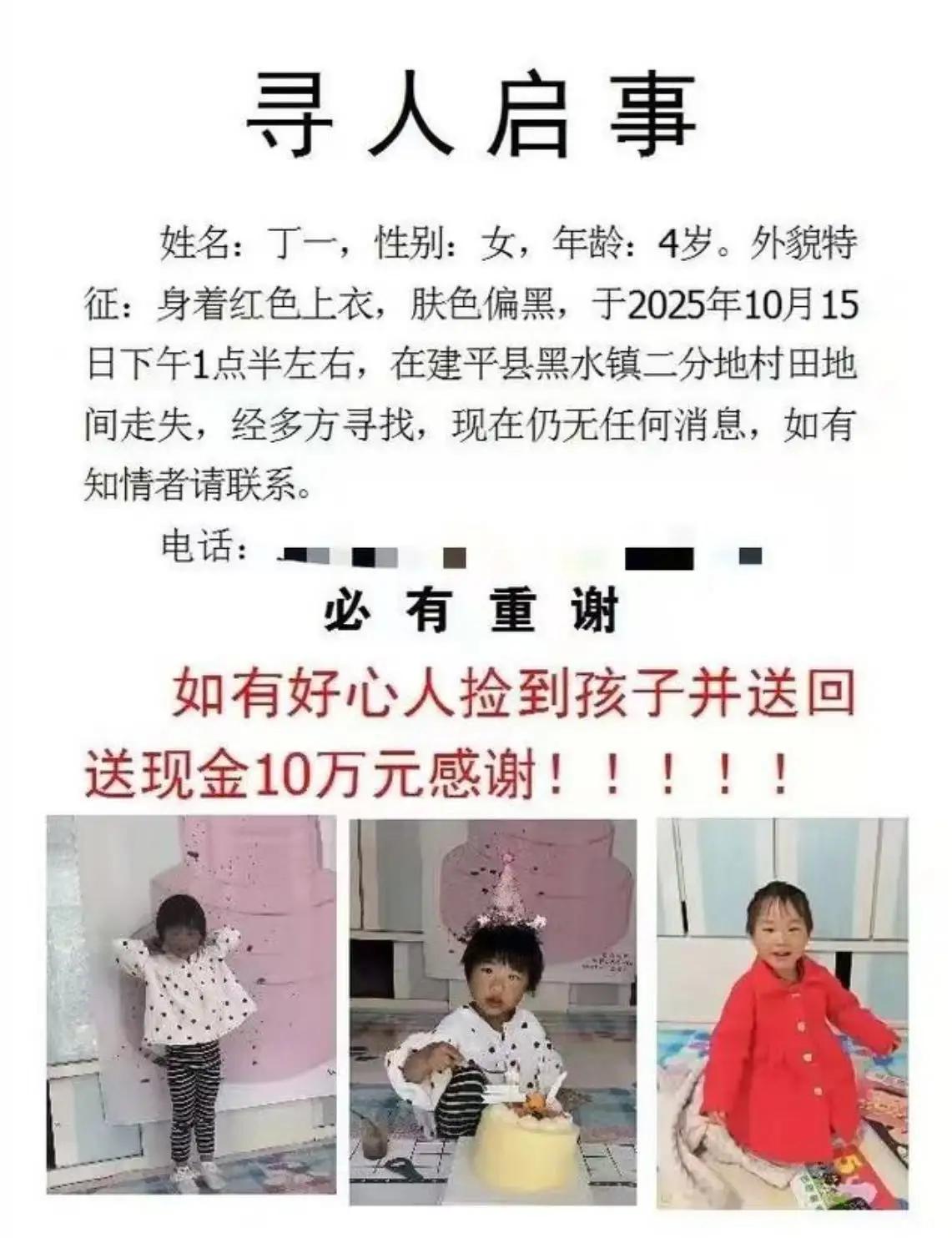

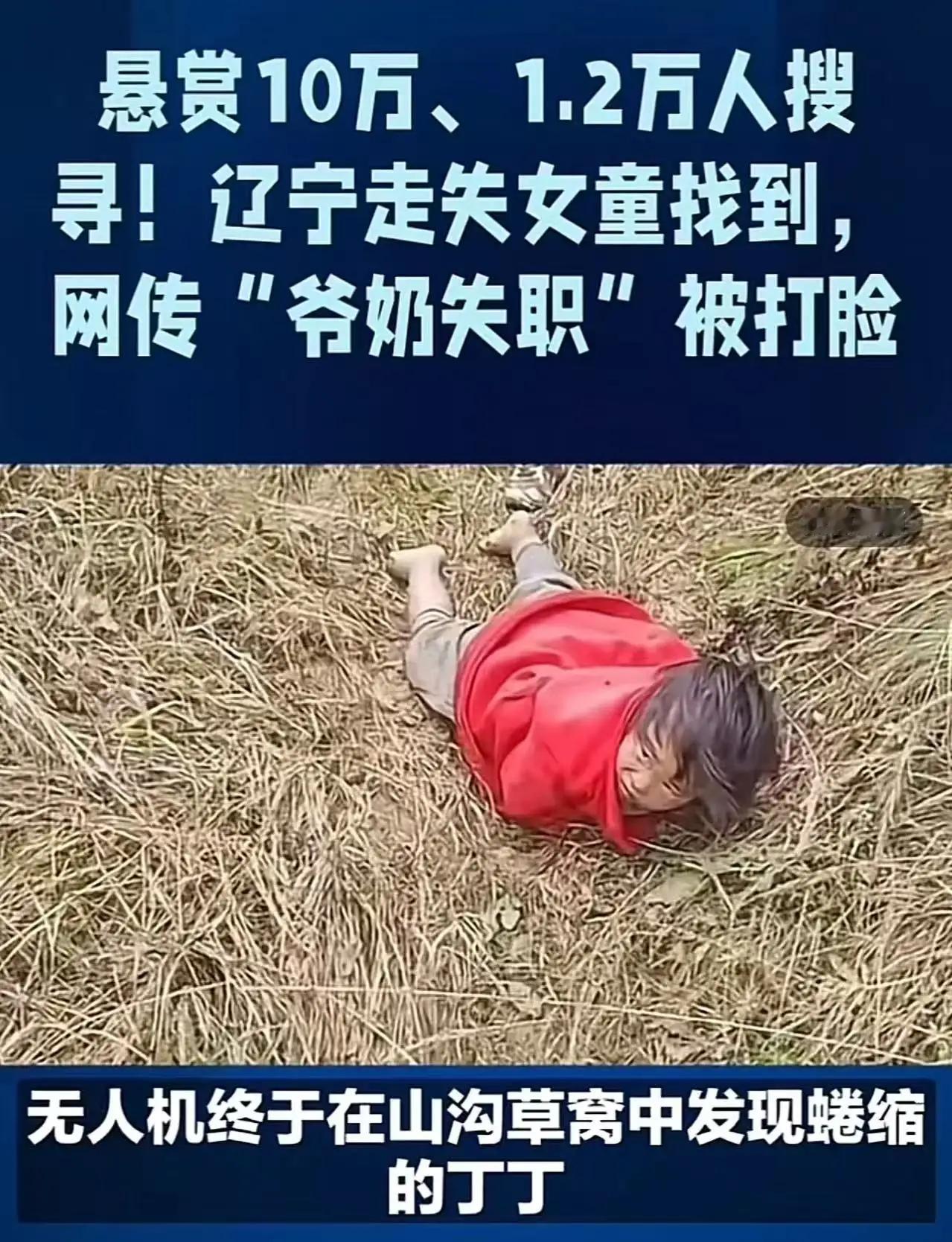

辽宁失联的四岁小女孩终于被找到了,那一刻,仿佛悬在心头的巨石终于落地,家长的喜悦、社会的关注、媒体的报道都在瞬间汇聚成一股暖流。然而,事情远没有看起来那么简单。就在大家为孩子的平安归来松一口气的同时,一个令人震惊的问题浮出水面——孩子的父母竟然承诺,只要找到孩子,就给10万元的“感谢费”。这笔钱,究竟该不该给?它背后折射出的,是人性深处的哪些复杂情感? 这起事件,让我们不得不重新审视“感恩”与“责任”的边界。有人说,父母为了找回孩子,不惜付出任何代价,10万元的“感谢费”不过是一份真心的表达,是对社会帮助的回馈。可也有人质疑:这是“感恩”还是“交易”?在这个充满功利与利益的时代,把“感谢”变成“金钱”,是否有点失了本心?更何况,这笔钱的来源、支付的方式、背后的动机,都值得我们深思。 试想一下,一个普通家庭在失去孩子的那一刻,心如死灰、焦虑万分。父母的每一秒都在祈祷奇迹的发生,期待着奇迹的降临。直到孩子被找到,心中的石头终于落地,但随之而来的,却是另一场“心理战”。有人会觉得,父母的承诺是出于感激,是对帮助他们的社会各界的回馈;有人则觉得,这种“感谢费”可能会引发新的道德争议:如果有人为了钱而“帮忙”找孩子,是否会出现一些不良的动机?这笔钱,究竟是善意的表达,还是潜在的交易? 更深层次地看,这个事件折射出的是我们社会对于“感恩”的认知变化。在传统文化中,感恩是一种发自内心的情感,是对善意的自然回应。而在当今社会,金钱似乎成为衡量一切的尺度。有人说,金钱可以解决很多问题,但也可能模糊了善意的界限。我们期待看到的,是人与人之间纯粹的善意与信任,而不是用金钱来衡量一切的交易。 此外,这件事情还引发了一个更为广泛的社会话题:在危机面前,公众的反应与道德底线。有人会说,父母的承诺是出于焦虑和感激的情感表达,没什么错;但也有人担心,这样的“感谢费”会不会成为某些人利用的“工具”?未来,类似的事件会不会频繁发生?我们又该如何在感恩与道德之间找到平衡点? 这个事件告诉我们:在面对生命的脆弱和社会的善意时,我们需要更理性、更温暖。感谢社会的帮助,感恩每一个伸出援手的人,但更要守住道德的底线。用金钱来表达感激固然可以,但绝不应成为衡量善意的唯一标准。因为,真正的善意,是无私的,是不求回报的,是那份在危难时刻迸发的温暖与责任。 最后,或许我们都应该反思:在这个充满利益和诱惑的社会,如何才能让“感恩”回归它最纯粹的模样?如何让每一次帮助都成为一次心灵的升华,而不是交易的工具?这不仅仅是关于一个失联女孩的事件,更是一次关于人性、关于社会责任的深刻思考。 让我们期待,未来的社会,是一个用善意和责任共同构筑的温暖港湾,而不是金钱与利益的角斗场。因为,只有这样,才能让每一个失联的孩子都能安全归来,每一个家庭都能感受到真正的温暖与希望。