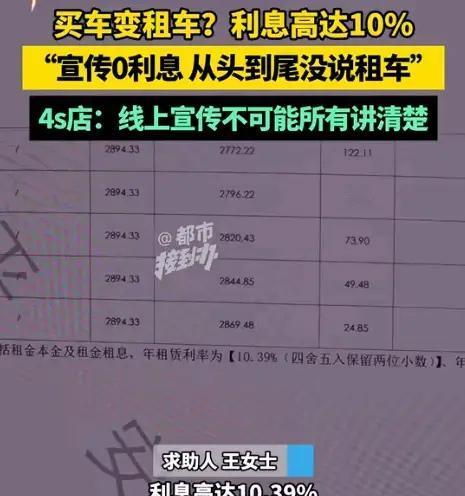

河南洛阳,王女士带着刚大学毕业两年、积蓄不多的孩子去4S店买车,他们被0息买车的活动吸引,看中13.8万的车后,王女士让孩子去签合同,结果孩子签完发现是融 资 租 赁 合同,5年内只有使用权,连本带息要还17.4万,利息10.39%。王女士找4S店理论无果,打算走法律程序。 这起事件,表面看似一场普通的购车纠纷,却折射出当代社会中许多家庭面对的“理财陷阱”和“信息不对称”的深层次问题。更令人震惊的是,很多像王女士这样的普通家庭,面对繁杂的金融合同时,常常一头雾水,甚至被“0利息”这样的噱头所迷惑,最终却陷入了“还款压力山大”的泥潭。 “0息”背后的陷阱:谁在忽悠谁? 我们不得不问,为什么如此吸引人的“0息购车”活动,背后隐藏的真相竟然是“高利贷”式的融资租赁?这不是个别案例,而是许多4S店和金融机构惯用的“套路”。表面上看,是“低门槛、零利息”的诱惑,实际上,却暗藏着“高额的使用权费”和“未来的还款压力”。消费者被误导,签了合同,结果五年后,车子其实根本不属于自己,所付的总金额远远超出原本的车价。 人性的弱点:贪图“便宜”的代价 这起事件让我们看到,很多人面对“低价”或“优惠”时,容易忽视合同的细节,甚至在压力下由家人代签。王女士的孩子,刚刚走出校门,缺乏社会经验,对合同条款一知半解,却在父母的期待和商家的“热情”下,轻信了所谓的“优惠”。这是人性中的“贪便宜、怕麻烦”的一面,但也反映出我们在面对金融产品时,缺乏足够的风险意识。 法律与责任:谁该为这场“骗局”买单? 王女士的愤怒和无奈,是很多消费者的真实写照。她选择走法律途径,试图维护自己的权益,这本身是一种勇气,也是对“诚信”社会的呼唤。我们必须反思:商家是否应承担更大的责任?金融监管是否到位?消费者的权益保护是否到位?这些问题,关乎一个社会的诚信与公平。 从事件中看到的社会现象:诚信缺失与信息不对称 这个案例,折射出一个深层次的问题——在追求商业利益的同时,诚信被逐渐淡化。消费者的权益被忽视,金融知识的普及不足,导致许多人在“便利”与“陷阱”之间迷失。我们需要的是一个更加透明、公正的市场环境,更需要全民金融素养的提升。 虽然事件令人心痛,但它也提醒我们:在面对金钱诱惑时,理性比任何“优惠”都重要。家庭成员要相互沟通,增强法律和金融知识的学习,不盲目追求“低价”,而是追求真正的安全与保障。只有这样,才能避免类似悲剧的再次发生。 希望每一位消费者都能擦亮眼睛,不被“套路”所迷惑。希望商家和金融机构能负起责任,提供真实、透明的服务。更希望社会各界加强对金融知识的普及,让“陷阱”无处遁形。只有这样,我们的社会才能更公平、更有温度,让每个家庭都能在阳光下,迎来属于自己的幸福未来。 这不仅仅是一场购车的教训,更是一面镜子,照出我们每个人在面对诱惑时的那份警觉。愿我们都能用理智守护家庭的幸福,用正能量迎接每一个崭新的明天。全款汽车