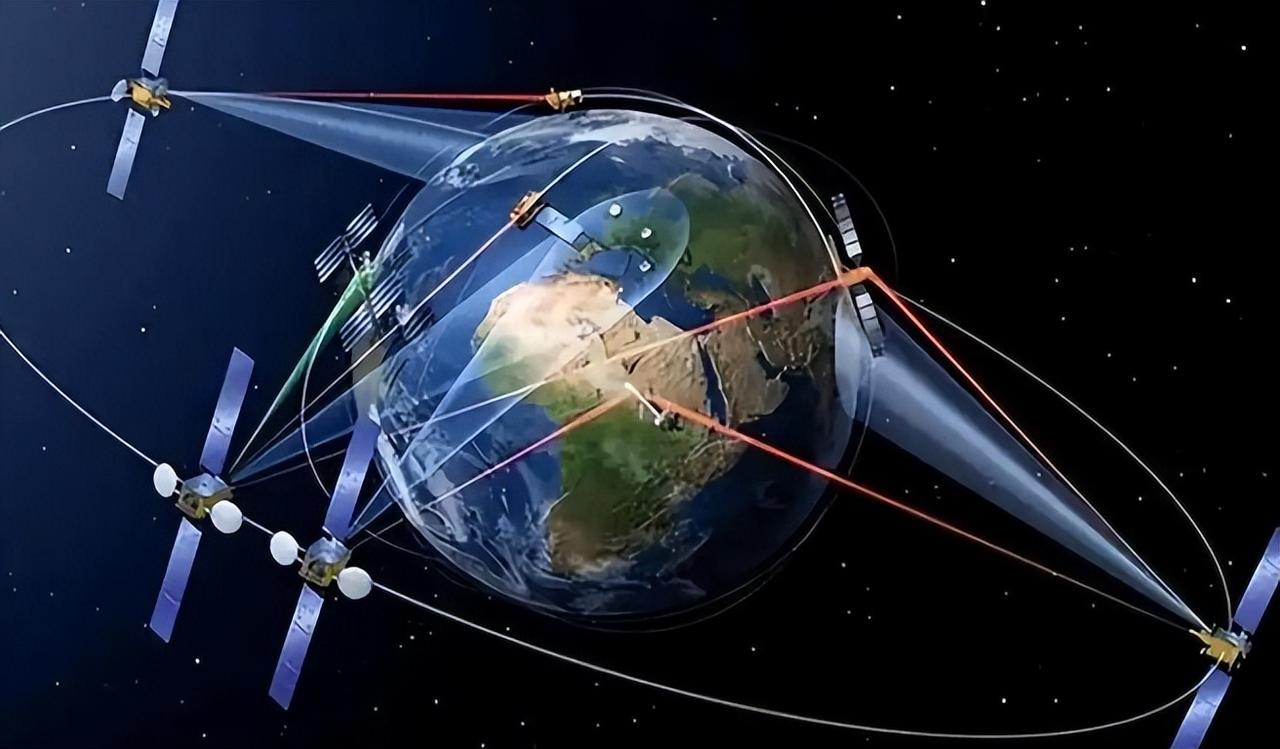

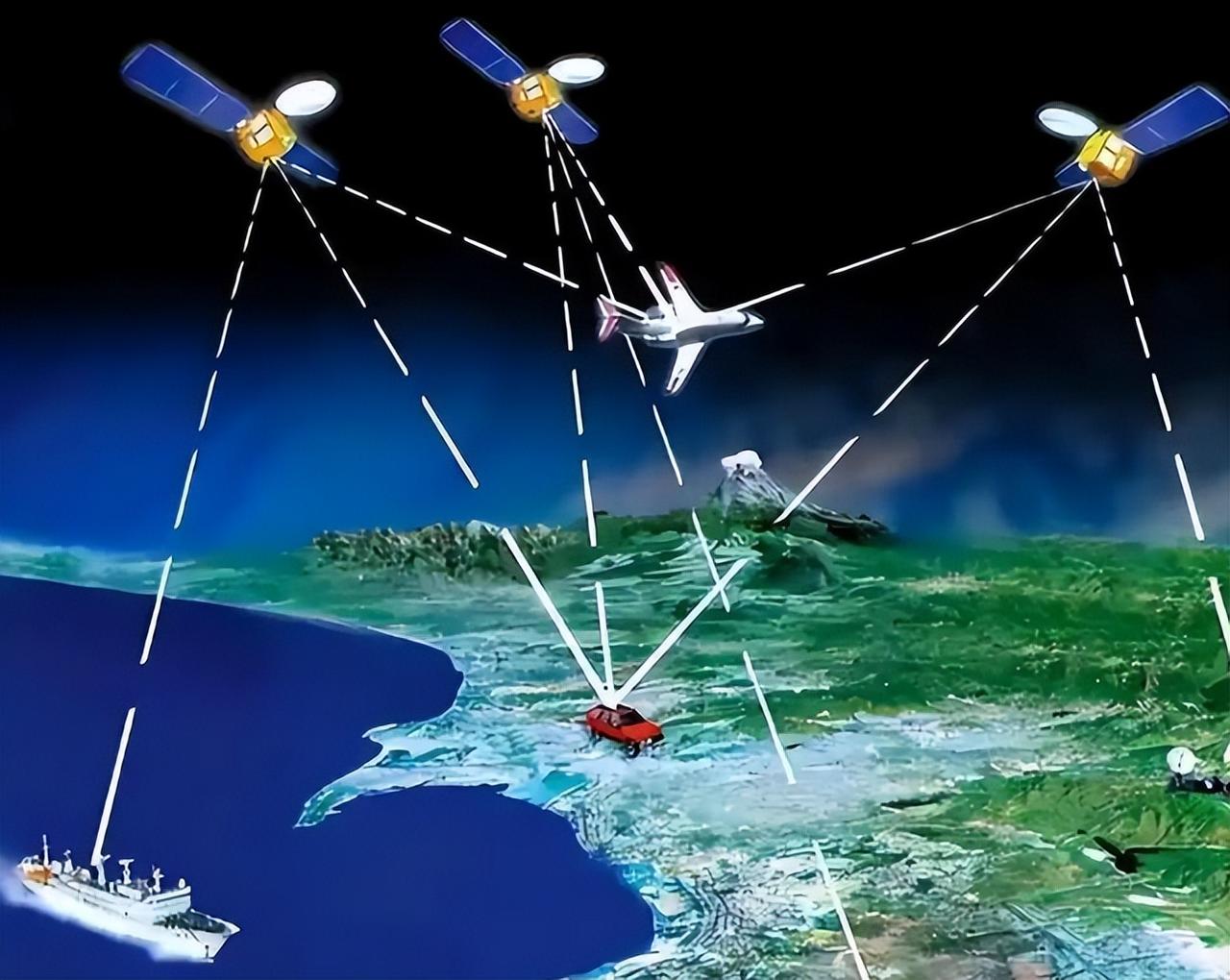

中美卫星导航用户数差距断崖:美国GPS用户数超60亿,中国北斗呢 曾经在卫星导航领域,GPS确实是一家独大,咱们的北斗属于后来者,在排名和用户数据比不过也是正常的,美国宣称,GPS的全球用户超过60亿,而我们斥巨资耗费了无数心血和精力打造的北斗,用户15个亿,只有他们的四分之一。 GPS 早在 1973 年就开始研发,1994 年完成全球组网,比北斗早了整整 20 多年,这 20 多年的时间差,让 GPS 抢占了全球卫星导航的 “先发优势”。 比如在手机领域,2000 年以后智能手机开始普及,当时全球几乎所有手机厂商都默认搭载 GPS 芯片,像诺基亚、摩托罗拉这些早期手机巨头,根本没考虑过其他导航系统,这就导致从功能机到智能机的过渡阶段,GPS 直接 “绑定” 了全球手机用户。 现在全球 60 亿手机用户里,有 95% 的手机默认开启 GPS 定位。除了手机,GPS 还早早渗透到汽车、航运、航空等领域,比如全球 80% 的汽车导航系统用的是 GPS,远洋货轮上的导航设备更是 100% 依赖 GPS,这些场景的用户积累,让 GPS 的用户数像滚雪球一样越积越多。 更关键的是,GPS 早期采取 “免费开放” 策略,吸引了大量企业和开发者。1996 年美国政府宣布,GPS 民用信号免费向全球开放,精度能达到 10 米以内,这个精度对普通用户来说完全够用。 当时没有其他卫星导航系统能竞争,全球的 App 开发者、硬件厂商都愿意基于 GPS 开发产品,比如早期的地图软件谷歌地图、高德地图,一开始都是靠 GPS 提供定位服务;运动手环的定位功能、共享单车的电子围栏,也全依赖 GPS。 这种 “免费 + 好用” 的组合,让 GPS 在全球市场形成了 “垄断式” 渗透,等其他导航系统出来时,用户和开发者已经形成了 “路径依赖”,很难轻易切换。 再看中国北斗,虽然用户数和 GPS 有差距,但发展速度已经相当惊人。截至 2025 年 8 月,北斗的全球用户数达到 15 亿,虽然不到 GPS 的三分之一,但比 2020 年的 5 亿用户翻了三倍。北斗能有这样的增长,靠的是 “精准定位 + 特色功能” 的组合拳。 还有 “短报文通信” 功能,这是 GPS 没有的,在没有手机信号的偏远地区,北斗用户能通过终端发送短信,2024 年云南地震时,救援队伍就是靠北斗短报文传递灾情信息,这种 “定位 + 通信” 的双重功能,让北斗在应急、户外等场景积累了大量忠实用户。 北斗的用户增长还离不开国内政策的支持和 “走出去” 策略。在国内,中国从 2019 年开始推行 “北斗优先” 政策,要求新出厂的汽车、智能手机必须支持北斗定位,现在国内 90% 的新手机都搭载了北斗芯片。 华为、小米等国产手机厂商还专门在系统里标注 “北斗定位”,让更多用户知道自己在用北斗。在海外,北斗通过 “一带一路” 项目加速渗透;在非洲,北斗的农业导航系统帮助当地农民提高产量,用户数也超过 300 万。 不过北斗在海外市场也面临挑战,比如欧洲有自己的伽利略系统,日本有准天顶卫星系统,这些系统和 GPS 形成联盟,对北斗的市场渗透有一定限制。 GPS 芯片发展了几十年,技术成熟度高,成本已经降到每颗 5 美元以下,而北斗芯片因为量产规模比 GPS 小,成本还在 8 美元左右,这让一些追求低成本的中小厂商更愿意选择 GPS 芯片。 不过这个差距正在缩小,2025 年中国北斗芯片的量产规模突破 10 亿颗,随着规模扩大,成本预计会在 2026 年降到和 GPS 持平。 另外,现在很多设备都支持 “多模导航”,也就是同时搭载 GPS、北斗等多个系统的芯片,比如苹果 iPhone 15 就同时支持 GPS 和北斗。 用户在使用时会自动选择信号最好的系统,这种兼容性虽然不能让北斗的 “独立用户数” 快速增长,但能让更多用户间接使用北斗,为未来的用户积累打基础。 其实中美卫星导航的用户数差距,本质上是 “发展时间差” 带来的阶段性差距,不是技术差距。北斗虽然起步晚,但在精度、功能上已经实现 “后来居上”,比如北斗的全球定位精度比 GPS 高,还多了短报文、星间链路等特色功能,这些优势正在吸引越来越多的行业用户。 随着北斗芯片成本下降、海外市场渗透加快,未来 5 年北斗的全球用户数有望突破 30 亿,逐步缩小和 GPS 的差距。毕竟卫星导航的竞争是 “长期赛道”,GPS 靠先发优势占了先机,而北斗靠技术创新和场景拓展,正在走出属于自己的 “追赶之路”。 北斗发展时间晚了点,但有了自己的导航系统,安全才能把控在自己的手里。更何况现在北斗系统的覆盖国家和使用人数都在直线上升,相信未来的北斗肯定会更强大!