1942年5月23日黄昏,延安杨家岭的窑洞前泥土还带着雨痕。刚结束文艺座谈会的毛泽东提着马灯返回住处,他顺手把《朝花夕拾》放在案头,回忆起十年前那段始终没说出口的往事。灯光晃动,纸页上的铅字像是又活了过来,故事却得从1931年的上海说起。

1931年10月,沪西法租界茶馆里,鲁迅刚收到来自江西前线的密报:中央苏区粉碎了蒋介石的第三次“围剿”。消息并未公开,他却第一时间拿来与茅盾分享。街外汽车喇叭此起彼伏,茶馆气氛反而凝固。鲁迅压低声音递过一张写着战报要点的小纸片,只轻轻一句:“润之兄这回又赢了。”

茅盾点头,神色却有几分复杂。早在1926年初春,他已在广州中山大学北楼做毛泽东的秘书。那段经历让他深知眼前这支红军的胜利绝非偶然。毛泽东常挂在嘴边的话仍清晰:“革命,终究得靠老百姓自己站起来。”茅盾相信,这种“靠自己”的思路,正是第三次反“围剿”制胜的原因。

鲁迅听得入神,忽然来了句:“润之兄跟你比如何?”茶馆里只闻得屋顶风铃声一晃。茅盾苦笑:“我不过动笔杆,他却敢握枪杆;我写得好一页纸,他能组织好一省人。”寥寥数语,却把彼时文学与军事的距离拉到恰到好处的尺度。

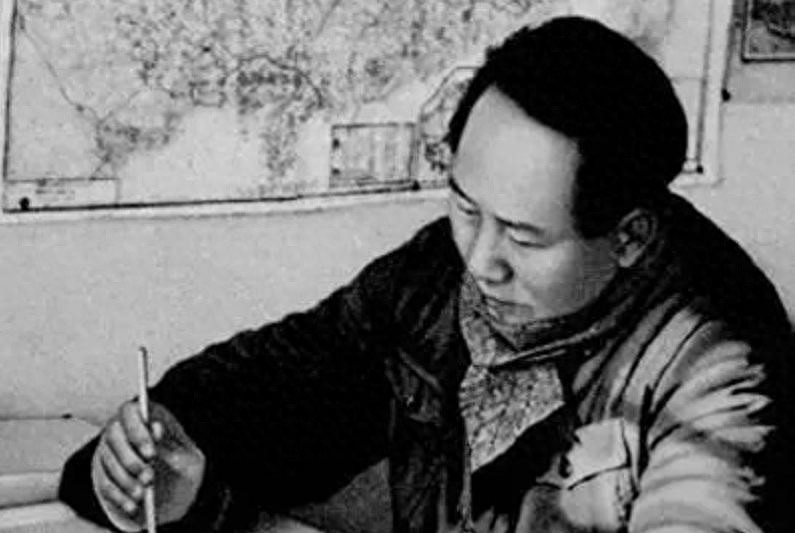

接下来几日,两位作家频频碰头。鲁迅翻出当年《湖南农民运动考察报告》,指着复印件最底下那行署名,轻敲几下桌面——“毛泽东”。他对茅盾说,这份报告在北方知识界传阅不多,可写得比绝大多数时评都痛快。茅盾赞同,他记得1926年会议间隙,毛泽东把这份稿子交到自己手里时语速极快,说要抢在敌人动手前把调查所得公布。那份急切,如今从文字里仍能嗅到火药味。

鲁迅心里早有盘算:如果能把第三次反“围剿”来龙去脉整理成文,市民阶层也许会重新审视这支红军。可现实没给他太多余地,日渐恶化的健康状况与日伪警探的跟踪,让他只能把想法锁在抽屉里。遗憾的是,这把钥匙再也没被拿出来。

1932年初冬,陈赓带着负伤的右腿潜入上海。几名党内交通员在弄堂深处接头后,向他索要战役细节,希望以口述形式保存。陈赓几乎一口气把战场上最惨烈的黄陂、石城岭两个高地反复描述,掌心因为用力拍桌子而发红。这份口述稿后来辗转进入左联机关,整整压在鲁迅书桌边一年多。纸张已经发黄,却未能形成署名文章。

1936年秋,病榻旁的鲁迅仍惦念前线。有意思的是,他临终前只对许广平多说了一句话:“若有机会,把那几页战报交给懂行的人。”懂行的人是谁,他没再解释。一个月后,延安传来到陕北会师的消息,长征胜利、抗日形势全面升级,鲁迅却再也听不到了。

另一边,茅盾辗转武汉、香港,最终在重庆坚持办刊。写稿间隙,他常翻鲁迅遗留的那一份“第三次反围剿”材料。字迹潦草,却每每提醒他,文学不仅是书斋事,还与血与火有千丝万缕的联系。

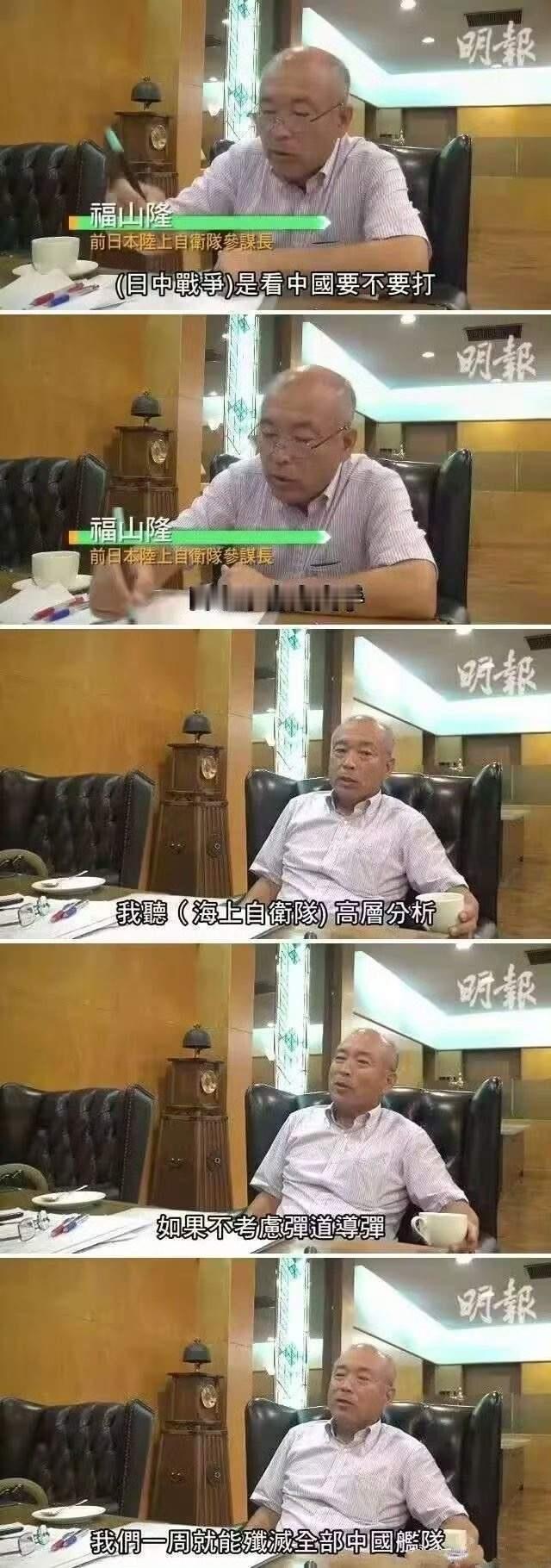

1940年底,延安的印刷厂赶制一本《鲁迅选集》。毛泽东亲自写了按语,其中两句被编排工人反复装订:“他以笔为枪,威力不下十万雄师。”有人疑惑数字凭何而来,毛泽东摆手:“第三次反‘围剿’若无社会舆论的暗潮相助,凭红军当时兵力也难如此痛快。”说者无意,听者心惊,一纸书稿里竟潜藏着战役回声。

1942年雨后的夜里,延安文艺座谈会次日,毛泽东又提鲁迅。窑洞前,柳青等年轻作家侧耳而立。毛泽东点着油灯半开玩笑:“八路军两支队伍,一支是枪杆子,一支是笔杆子。说到底,我和朱德都是后者的粉丝。”众人哄笑,气氛却不再拘谨。那一刻,“文化司令”这一绰号正式安在鲁迅身上。

历史再次拨针。1961年9月25日,北京,北京饭店内纪念鲁迅诞辰八十周年座谈会召开。毛泽东未出席,却送来亲笔诗稿两首,其中一句“忧忡为国痛断肠”被书法家镌刻在黑底宣纸上。长长展台旁,茅盾静静站着,想起三十年前茶馆里那句玩笑——“润之兄跟你比如何?”宋体铅字对上今日草书碑帖,时间仿佛绕了个大圈,却终究指向同一座精神高地。

后来有人问茅盾,若鲁迅晚生十年,是否会离开上海转赴延安?茅盾沉吟片刻,只抬手比了个笔尖向前的动作。旁人理解也罢,不理解也罢,那动作背后,是他与鲁迅早已达成的默契:文学若不能充当冲锋号,至少也要做一面不掉色的旗帜。

红军第三次反“围剿”过去已久,陈赓的旧病亦早痊愈。硝烟散尽后,留下的是一串看似平静的年份:1931、1932、1936、1940、1942、1961。串起这些年份的,不只是枪声,还有从上海小茶馆到延安窑洞的纸张墨迹。不同战线,同一道理,一支笔与一支枪彼此映照,便足够改写一个民族的命运。