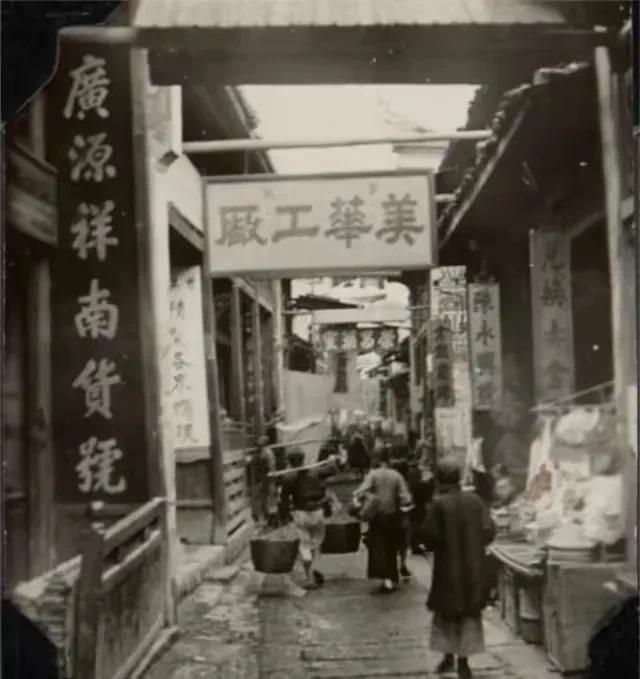

周总理只是让他经商,给党赚取经费,他却给组织赚回一个商业帝国 “当前组织上经费严重不足,这个艰巨的任务就交给你了! 周总理对面前的年轻人说道,年轻人听完周总理的话坚定的说到:“保证完成任务!”而周总理却在会议上专门提到了一个人,他的名字叫肖林。 1938年的上海,租界里的霓虹灯晃得人眼晕,肖林攥着周总理写的字条,手心全是汗。他那时才23岁,刚从延安抗大毕业,别说经商,连洋行的门都没进过。 可字条上“经费是革命的血脉”几个字,比千斤还重——那会儿党在上海的地下电台要换真空管,营救被捕同志要打通关节,哪一样离得开钱?肖林咬咬牙,拉上妻子王敏卿,在霞飞路(今淮海路)租了个小门面,挂起“华益公司”的牌子,卖起了棉布。 没人知道这对小夫妻夜里有多难。头三个月没赚到钱,王敏卿把陪嫁的金镯子当了,换了两匹细布,肖林背着布挨家挨户找裁缝铺推销,嘴皮磨破了,才换回几个铜板。 有次碰到巡捕查房,肖林急中生智,把给地下党的经费卷成布卷,混在待售的布料里,巡捕翻了半天,只骂了句“穷酸生意”就走了。 等门关上,王敏卿腿一软坐地上,肖林抱着她的肩膀说:“别怕,咱卖的不光是布,是给前线战士做军装的料子,得守住。” 肖林没学过经商,却懂一个道理:做生意和干革命一样,得实在,得让人信得过。他卖的棉布,比别家便宜一分钱,却足尺足寸;遇到小商贩赊账,他从不逼债,只说“等你周转开了再给”。 自己跳上小舢板假意投降——等巡逻艇走了,再回头捞起布料,虽然损失了些,却保住了大半货源。这趟险,让他在缺货的上海赚了第一桶金,也让地下党有了买电台的钱。 肖林早有准备,明面上的账本做得滴水不漏,真正的经费往来,记在王敏卿的梳头匣子里——每页纸的夹层里藏着小字,记着“给张先生的药钱”(其实是给地下党买西药)、“给李老板的货款”(实则是送经费到根据地)。 有次特务指着一笔大额支出问“去向”,肖林笑着说:“给乡下亲戚盖房了,您也知道,这年头,家里人踏实了,咱在外头做生意才安心。”特务没抓到把柄,悻悻而去,可肖林后背的汗,半天没干。 到1945年,华益公司已经不只是卖棉布了,在香港开了分号,做西药、橡胶生意,甚至参股了一家银行。肖林手里的伙计,有一半是地下党员,送货的三轮车夫、管账的先生,都是传递情报的“活密码”。 有次新四军缺盘尼西林,肖林从美国商人手里买下一批,装在奶粉罐里,让王敏卿扮成阔太太,坐火车送到镇江,再由游击队接走。王敏卿回来时,旗袍的下摆被树枝刮破了,却笑着说:“比在延安纺线轻松多了。” 1949年上海解放,肖林把华益公司的全部资产交给军管会:200多间商铺、500多万美元现金、还有囤积的3000匹棉布、500箱西药。军代表点钱时吓了一跳:“这能装备好几个野战医院!”肖林只说:“这些本就是党的,我们夫妻俩不过是替组织管了几年。” 后来有人问他,当初要是把生意留给自己,能成上海滩的首富,肖林摇头:“周总理当年说‘经费要干净,人心要透亮’,咱干的是革命的生意,不是为自己发财。” 一个没学过商的年轻人,凭什么在虎狼环伺的上海滩建起商业帝国?不是靠运气,是靠“信”——对党的信仰,让他敢冒掉脑袋的险;对客户的诚信,让他的生意能扎根;对同志的信任,让他能把一群人拧成一股绳。 肖林和王敏卿的故事里,没有豪言壮语,只有“保证完成任务”的实在,可就是这份实在,让最普通的生意,成了最硬核的革命助力。 如今再看那段历史,才懂:所谓商业帝国,从来不是看资产多少,而是看这些资产为谁服务。肖林用算盘珠子算的,不只是利润,更是革命的胜算;用账本记的,不只是收支,更是一个民族的希望。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。