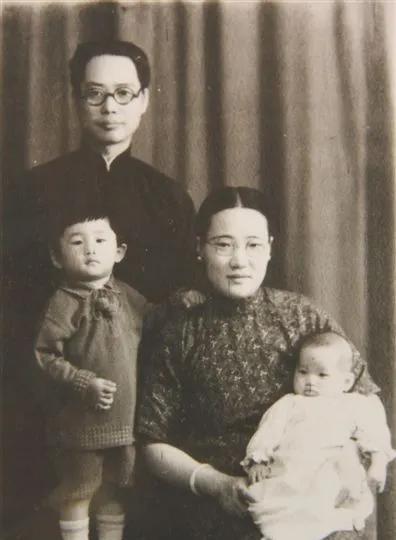

1929年,许地山和第2任妻子周俟松结婚,周家对这桩婚事曾强烈反对。周俟松却执意要嫁。没想到多年后,命运的轨迹竟以另一种方式印证了现实的残酷。 她明知许地山是二婚,且和前期育有一女,嫁过去意味着可能面临复杂的家庭关系和生活的挑战,却还是执意嫁给了他。 父亲基于现实的顾虑强烈反对,她偏不信世俗的评判。可谁能想到,生活的波折与时代的重压,最终让相守的时光如此短暂。 许地山和周俟松的婚姻,从一开始就注定不平凡。不是因为他们曾有轰轰烈烈的恋爱故事,也不是因为他们是多么惊天动地的名人。 而是因为他们在那个动荡的年代里,用一段短暂却浓烈的情感,诠释了什么叫做“知音难求,情深不寿”。 1929年5月,两人结婚的时候,外界的反对声几乎要淹没这段感情的萌芽。最大的一道坎,来自周俟松的父亲和家人。 他们顾虑重重:许地山是再婚且已有女儿,担心女儿嫁过去做继母会受委屈。为了打消周家疑虑,他们提出了两个现实条件。 1、周俟松所生男孩须从母姓;2、由周俟松全面掌管家政。许地山一一应允。这并非简单的妥协,而是他对周俟松的尊重和对共同生活的诚意。 可周俟松偏不信这个邪。她是那个时代罕见的“新女性”,北师大数学系毕业,参与过五四运动火烧赵家楼,见过世面,也受过新思潮的洗礼。她不信命,她信人。 面对家人的坚持,她摆出了理智又坚定的态度。她说:“我敬重这个人,不是因为他有地位,而是因为他有思想。” 这句话,道尽了她的选择标准,也奠定了这段婚姻的基调,两个独立灵魂的互相吸引。许地山也没有辜负她的信任。他不是个会花言巧语的人,但他有分寸,有担当。 周家开出的两项条件,他都郑重答应。不是为了取悦,而是因为他知道,娶周俟松,不止是娶一个贤妻,更是娶一个会在风雨中同行的伙伴。 婚后生活很快就证明了这一点。他们的性格,一个爽朗大方,一个沉静睿智,恰好形成互补。她擅长理财治家,他醉心学术研究。 有人说他们是“男主外女主内”的典范,但不止这样,她不仅是贤内助,更是最懂他的知己。 当许地山在燕京大学因反对裁员被解除职务时,周俟松非常冷静,不埋怨,也不焦虑,她只轻描淡写地说了一句:“你只管做你的研究,家里还有我。” 她用行动告诉丈夫:你可以倒下,但我会托住你。 抗战爆发后,他们举家南迁香港。生活条件更紧张了,许地山的身体也一年不如一年。可周俟松依旧撑起了整个家。 她去考驾照,买车,处理家务,照顾孩子,还要陪着丈夫东奔西走。当时的许地山,已经不是当年那个意气风发的青年了,可她的眼里依然只有他一个人。 朋友们来家里做客,孩子们在屋里打闹,外面是战火连天,屋里却是另一种温暖的世界。连徐悲鸿来访时都感叹,他们的家不像个家,更像个文化沙龙。 的确,在那个年代,能守住一份安稳和温情,是一种奢侈。 可命运终究没有放过他们。1941年8月4日,许地山因长期过度劳累突发心脏病,猝然离世,年仅49岁。 周俟松听闻噩耗的那一刻,整个人都愣住了。她想起了那些关于“短命”的流言和父亲最初的忧虑,仿佛一直埋在心底的种子,终于破土而出,狠狠刺痛了她。 她没有大哭,没有崩溃,只是默默坐了很久。有人说,她是在和命运较劲,也有人说,她是在和自己和解。她不信命,却被命打了个措手不及。 许地山走后,她没有再婚。她独自带着儿女辗转回到内地,在湖南、广西、贵州等地的中学任教,一度担任过湖南永兴县立第三中学校长。 新中国成立后,她长期在南京第五中学工作,历任教导主任、副校长,一干就是几十年,直到1971年退休。 她把全部的力气都给了教育和家庭。别人问她为什么不再找一个伴,她笑着说:“我这一生,已经有过最好的了。”这话听着轻松,可背后的深情,只有她自己知道。 晚年的她,依旧精神矍铄。她没有把丈夫的离去当作苦难,而是当作一种永恒的陪伴。她珍视那共同走过的12年又3个月的岁月,并将其视为一生的宝藏。 这不是安慰自己,而是她真的相信,那段相知相守的时光,其深度与浓度,足以照亮漫长的一生。 她活到了94岁,那是一个远超过当年任何忧虑所及的数字。有人说,她活得那么久,是因为她要替他多活几年,也有人说,她是在用自己的长寿,丈量那份超越生死的情意。 这段感情,没有轰轰烈烈的开始,却有着最深的信任和理解。 他们用一段十二载有余的婚姻,把爱情、责任、信仰和时代交织在一起,织出了一张无声却动人的网,牢牢地留住了彼此的灵魂。 参考:侯家桥6号 “落花生”夫人的故事——中国南京红色在线