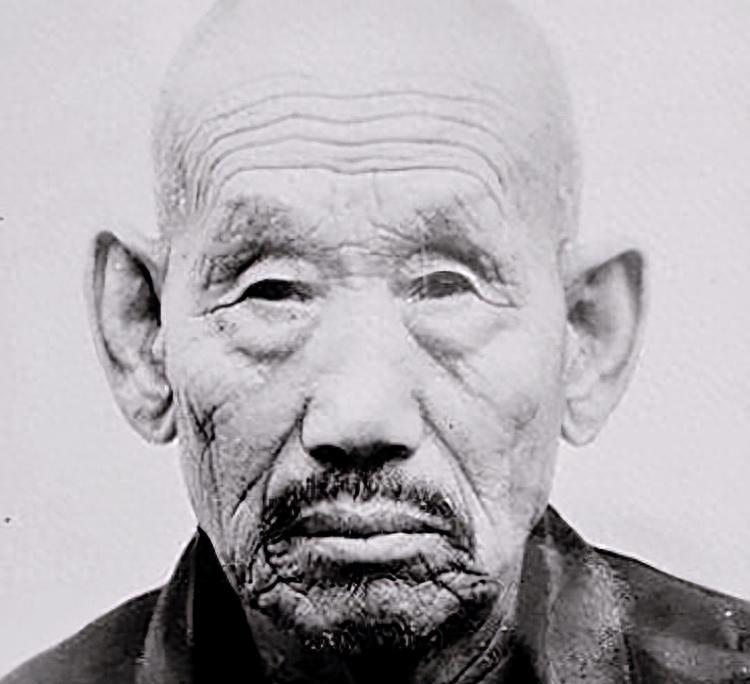

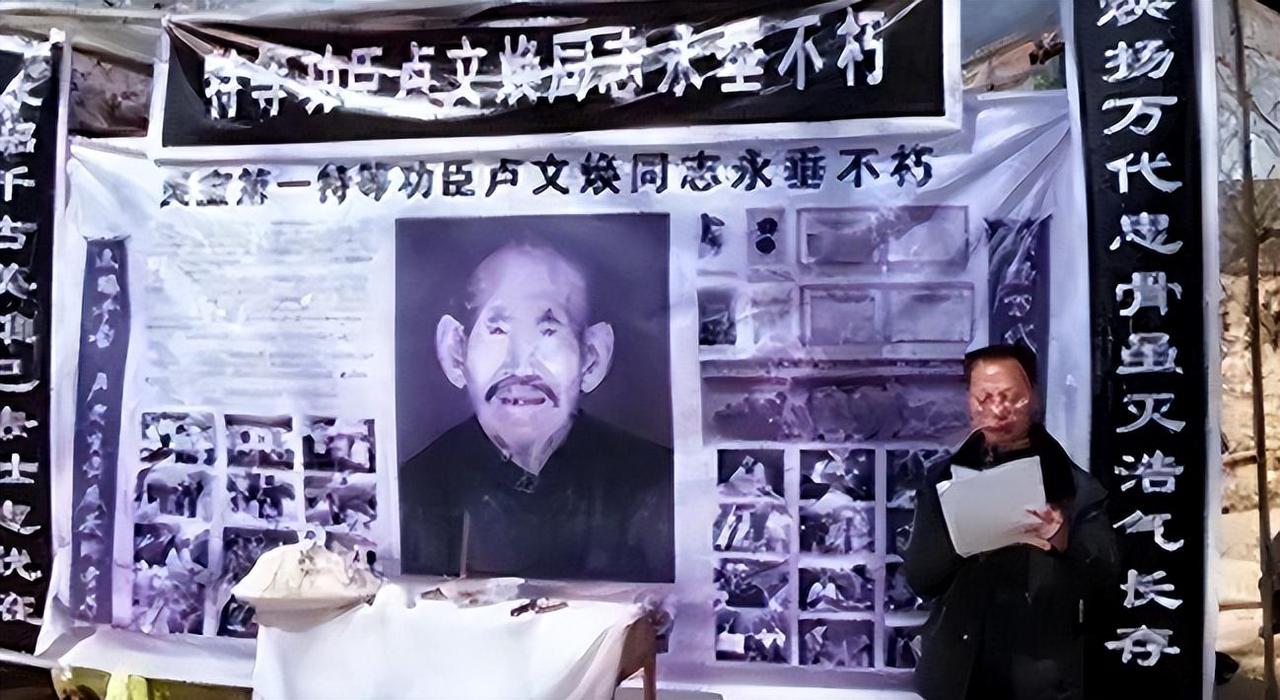

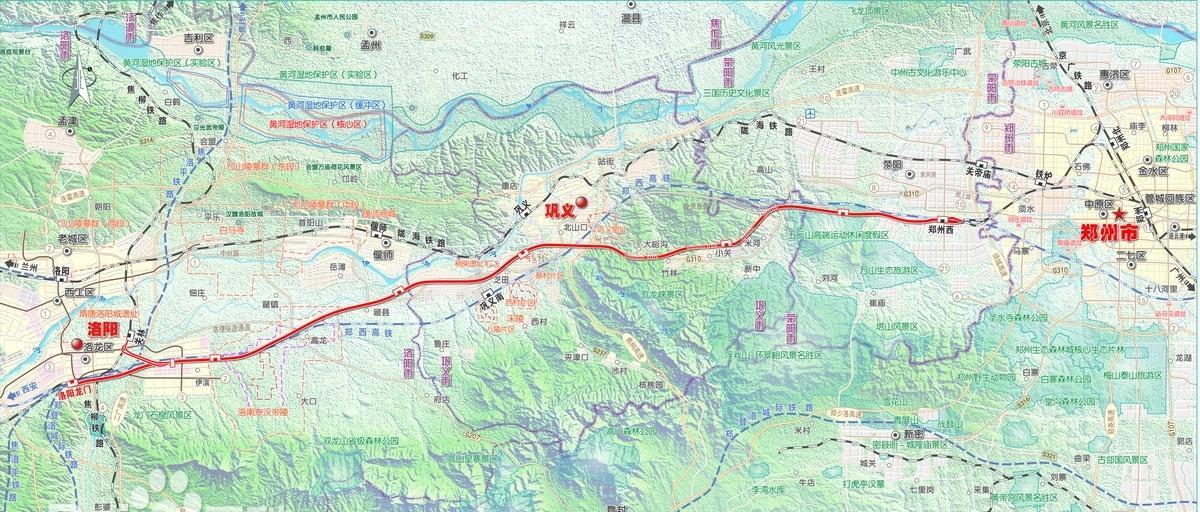

1994年冬天,河南灵宝市一个偏僻的山村里,一位须发斑白、拄着拐杖的老人,蜷缩在院角的柴堆后面,瑟瑟发抖。他听见村头传来汽车轰鸣,还没等看清来人是谁,便迅速躲了起来。他以为,自己终于还是“东窗事发”,躲不过了。村里人说,法院来了,说是要抓“老赖”。 可当法院的副主任赵江波走进破旧的院落,看见的不是一个“恶意逃债”的人,而是一个穿着打补丁棉袄、眼神清澈的老人。 当他得知,这个被村民视为普通老农的老人,竟是曾在战场上出生入死、曾被毛主席点名表扬的“特等功臣”卢文焕时,眼眶瞬间湿润了。 卢文焕的名字,在那个年代并不响亮。他从未主动讲过自己的过去,也从未向国家伸手索取过什么,哪怕他有资格、有功劳、有理由。 在那个物资匮乏、信息闭塞的年代,他选择默默无闻地活着,像一株野草,扎根泥土,从不张扬。他的故事,没有被写进课本,也没有挂在展馆的墙上,直到那年冬天,尘封的记忆才被重新唤醒。 他出生在1922年,家境极其贫寒。父亲是长工,母亲因劳累早逝,十岁前后便成了孤儿,被亲戚抚养长大,日子过得比黄土还苦。即便如此,他的眼神里始终透着一股坚毅。 1947年,他响应号召参军,成为陕州军分区第三团的一名通讯员。从那一刻起,他的命运便与国家紧密相连。枪林弹雨中,他一次次穿梭于前线与指挥部之间,传递的不仅仅是命令,更是信念。 战争的烈火烧遍中原,他不仅参与了解放战争的多次战役,还亲历了分田地、打土豪的时代巨变。他分得了土地,但很快又投身战斗。 1949年,河南境内的剿匪行动如火如荼。当时豫西地区匪患严重,尤其以李子奎为首的土匪势力,危害百姓、杀人如麻,制造了骇人听闻的“灵宝惨案”。 李子奎原是国民党编制下的“剿共指挥”,被击败后逃入深山,继续作恶,成为重点剿匪对象。 那年冬天,卢文焕接到了一项特殊任务——活捉李子奎。 他和12名士兵潜入山中,经过数日侦查,终于锁定了李子奎藏身的地洞。那是一处结构复杂的地坑院,洞口隐秘,出入口不止一个。 卢文焕亲自带队包围洞口,枪口对准黑暗的洞内。他没有命令士兵冒险前进,而是自己第一个跳进地洞。 狭窄空间里,他与李子奎短兵相接,甚至曾被对方用枪口顶住腹部。然而,他冷静果敢,一眼识破李子奎佯装投降的把戏,果断出击,将其制服。 当李子奎被押出地洞,山村沸腾了。百姓们挥舞着锄头、木棒,涌上前来,眼里噙着泪。那不仅是一场胜利,更是对正义的回应。 卢文焕因此被授予“特等功臣”称号,陈再道将军亲自为他颁奖,毛主席还点名表扬了他。奖状、奖章、纪念品,一一收入黑色木匣,密封多年,不曾示人。 1951年,战火平息,组织安排他就职、发放补助金。他婉拒了所有安排,背起行囊回到了阳平镇,回到了日夜牵挂的土地上。 他没有动用功绩换取任何优待,也没有告诉邻里自己的过去。在村里,他是生产队长,是庄稼人,是那个每年分粮时总是少拿一口,为乡亲省下一份的“老卢”。他的子女,从未吃过一颗属于集体的粮食,家里常年缺粮,他也从未申请过救济。 几十年过去,他的生活始终清贫。八九十年代,他与妻子居住在一间破旧的茅草屋中,风湿病缠身,行动艰难。为妻子看病、家中生计,他借下了两万元的债务。 债主多次催讨无果,最终将他告上法院。他没有怨言,只是默默承受。直到法院的公务车开进村子,直到赵江波在档案中发现了那份尘封多年的功臣记录,一切才开始改变。 那天,赵江波走进卢文焕的院子,看见他藏在柴堆中。赵江波上前扶起卢文焕,轻声说:“老英雄,委屈您了。” 卢文焕愣了,半晌后,从屋里取出那个黑色木匣。奖状早已泛黄,封皮开裂,陈年尘土像是在述说着他沉默而伟大的一生。 村民们第一次知道,那个种了一辈子地的老农,竟是赫赫有名的剿匪英雄。当晚,许多村民落泪,子女也跪在地上,久久不起。 赵江波将卢文焕的事迹整理成文,发表后引起社会广泛关注。债主纷纷表示愿意放弃追债,政府也上门送去慰问金和生活用品。他婉拒了大部分,只愿为学校讲讲“那时候的故事”。 晚年,他被接入敬老院接受治疗,安度余生。2011年春,他因癌症晚期病逝,享年90岁。葬礼当天,灵柩上覆盖着鲜艳的党旗,功勋章静静躺在遗像前,葬于函谷关下的山脚村庄。当地村民自发为其建立纪念碑,每年清明,都会有人前来祭扫。 卢文焕的一生,是从烽火少年到清贫老农的真实写照。他从未高声言功,从未向国家索取。他用一生诠释了“为人民服务”的真正含义。 卢文焕走了,但他的事迹像一盏灯,点亮了后人心中的英雄记忆。他不需要雕像,不需要赞歌,他需要的,只是一份来自人心的敬意。 在这个喧嚣的时代,他的沉静与坚守,显得尤为珍贵。历史不会遗忘那些真正为人民而战的人,他们的名字,终将在岁月中发光。 他,是人民的儿子,是土地的守望者,是那个时代最质朴而伟大的英雄。