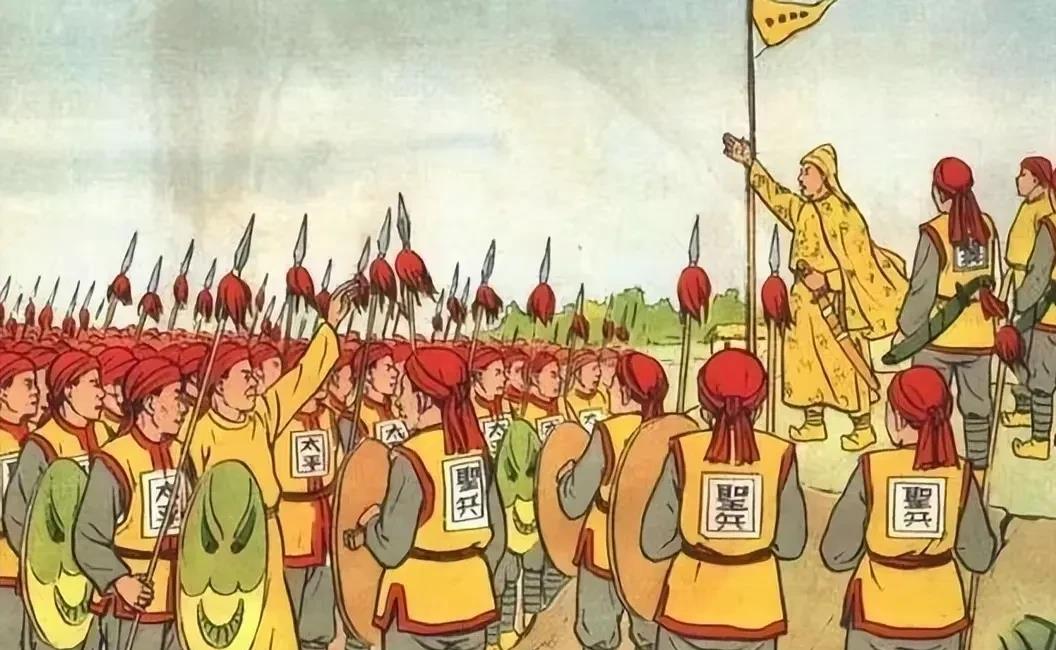

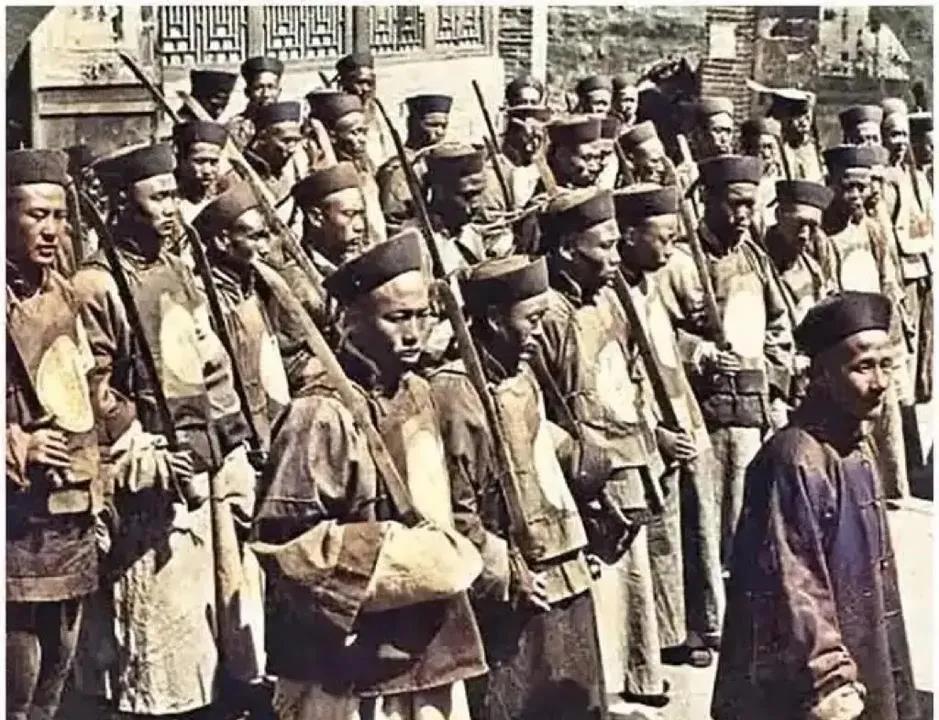

康王汪海洋战死后,南方太平军两大支柱之一,天将胡永祥! 胡永祥(约1833—1866),安徽东流县人,太平天国后期最具传奇色彩的悍将之一。 他眇一目,人称“胡瞎子”,虽身材中等却剽悍善战,沉毅多智略,军中号为健将。 癸好三年(1853年)九月,他在安庆加入太平军,隶属检点赖裕新麾下,后随石达开远征,历经赣、浙、闽、湘诸省。 因对石达开脱离天京的战略分歧,他于庚申十年(1860年)夏与汪海洋率部自广西东返,投入忠王李秀成麾下。 胡永祥与汪海洋早年在安徽全椒落草为寇时便是生死之交,此时重逢更成左膀右臂。 其部以赤旗为标志,衣甲旌旗皆赤,望之如火,常为前驱,清军畏之如虎。 汪海洋死后,太平天国南方余部陷入前所未有的危局。 这位康王是军中公认的主心骨,被丁太阳出卖身死,他的猝然离世让本就被清军围困在嘉应州的太平军瞬间失去了方向。 诸将在慌乱中推举偕王谭体元为主帅,但谭体元资历尚浅,军中实际的军事指挥权,几乎全落在了胡永祥肩上。 罗尔纲在《太平天国史》中明确记载,此时胡永祥“总统诸军”,成为这支残军的灵魂人物。 彼时嘉应州已被左宗棠麾下湘军、淮军层层围困,城外清军连营数十里,壕沟深丈余,几乎断绝了所有外援。 胡永祥知道,困守孤城只有死路一条。他连夜召集诸将议事,力陈“北上会合赖文光部”的战略。 赖文光在江北率领捻军与清军周旋,若能合兵一处,或可重振旗鼓。 当时不少将领主张向南突围,退回粤赣边境山区游击,但胡永祥厉声反驳:山区地瘠民贫,不足养军。 赖文光部有马队,善机动,合则力强,分则力弱。 他的坚持最终说服了众人,突围路线就此定在向闽浙方向突进,沿武夷山脉北上。 为了突围成功,胡永祥做了周密部署。 他先命人在嘉应州城各门虚设旌旗,白日鼓角齐鸣,装作要分路出击的样子,迷惑清军。 夜间则悄悄集结主力,将仅存的粮草、弹药集中到赤旗军,这支他亲手带出来的部队,向来以敢打硬仗著称,被他定为突围先锋。 他还特意挑选了一批熟悉地形的当地向导,计划趁夜从清军防守相对薄弱的东北门突围,沿山间小道疾行,避开清军主力。 可他没算到,军中又出了叛徒,此时太平军人心皆散。 利王朱兴隆早已暗中向清军通气,将胡永祥的突围计划、行军路线甚至先锋部队的旗号都全盘泄露给了左宗棠。 清军连夜调整部署,在太平军必经的丰顺北溪凹设下三重埋伏。 先以少量兵力佯装拦截,诱太平军进入峡谷,再以滚木礌石封锁谷口,最后派主力从两侧山腰俯冲而下。 突围当晚,胡永祥亲率赤旗军为先锋,谭体元垫后,数万太平军借着月色冲出嘉应州。 起初还算顺利,部队很快突破了清军第一道防线,可刚进入北溪凹峡谷,两侧山腰突然亮起无数火把,紧接着滚木礌石如暴雨般砸下,谷口瞬间被堵死。 胡永祥心知中计,立刻下令部队转向,试图抢占右侧山头突围,但清军早已占据制高点,火枪、弓箭齐发,太平军死伤惨重。 更致命的是,突围时为轻装疾行,多数部队没带炊具和火炮。 激战至次日午后,将士们粒米未进,连战马都饿得啃食树皮。 胡永祥看着部下一个个倒下,急得目眦欲裂,却毫无办法,据史料记载,此时太平军“饥疲交加,有掘山间骨殖罐煮水为炊者”,连装尸骨的陶罐都成了“炊具”,其惨状可想而知。 即便如此,胡永祥仍未放弃。 他亲率亲兵冲在最前,挥舞大刀砍杀清军,试图撕开一道缺口。 他那只独眼在火光中闪着狠厉的光,赤旗军将士见主将如此,也拼了命往前冲,一时间竟杀退了清军几次冲锋。 但清军源源不断地涌来,并且还有大量太平军投降,终因寡不敌众、力竭难支而溃散。 混乱中,胡永祥的战马被流弹击中,他跌落马下,随即被数名清军扑倒擒获。 被俘后,胡永祥始终骂不绝口,痛斥叛徒,也痛惜未能完成会合赖文光的夙愿。 最终,这位太平天国最后的悍将在清军大营中遭凌迟处死。 他麾下的赤旗军余部虽浴血死战,却没有了任何作用。 从汪海洋死到嘉应州突围失败,不过短短十余日。 胡永祥在绝境中试图力挽狂澜,他的战略眼光、指挥魄力,甚至最后的悲壮,都成了太平天国落幕前最沉重的一笔。 罗尔纲称他和谭体元为“南方大军最后牺牲的英雄”,正是因为他在这十余日里,用尽全力延续着太平天国最后的火种,太平之火最终还是熄灭了。

江东庶民

花旗出身的利王朱兴隆是个大烟鬼,“吸洋烟甚重”,长期吸食鸦片,使身子变得“瘦削如柴”。他于1865年6月21日,在广东嘉应州龙虎墟叛降清军,改名朱朝安。

光刻机研究中心 回复 07-10 12:12

无耻叛徒!死后下地狱!

光刻机研究中心

民族英雄胡永祥永垂不朽!