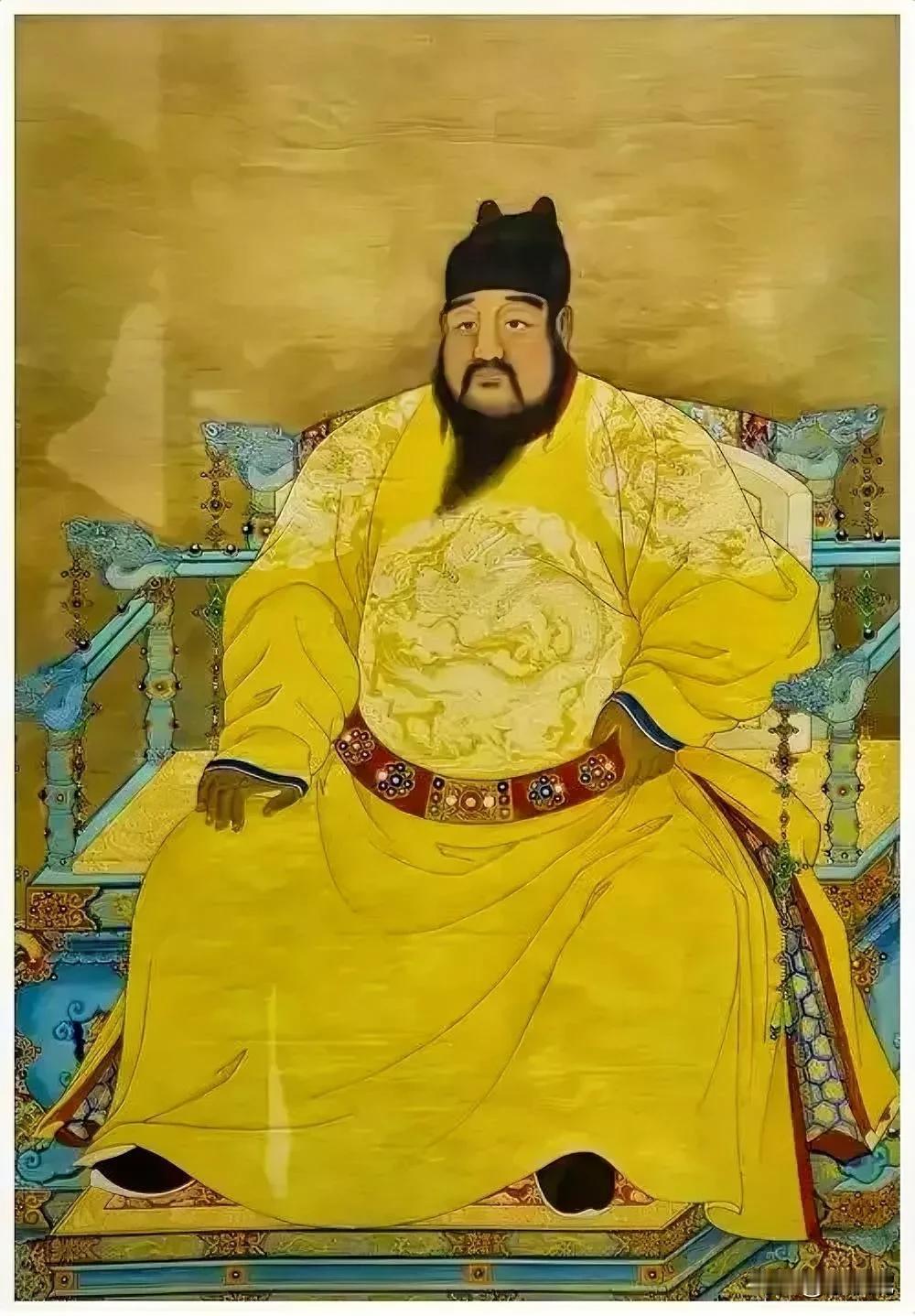

朱棣率兵攻入南京,俘虏了朱允炆的生母吕氏。面对曾经的嫂子,朱棣搀扶着狼狈倒地的吕氏,说:“大嫂,老四不想闹成这样,这是被逼无奈,走投无路。”这句看似充满歉意的话,实则暗藏玄机。

吕氏出身名门,父亲吕本曾在元朝任职,后归附朱元璋,官至太常司卿。洪武十年,吕氏以侧妃身份进入东宫,当时太子朱标已与常氏成婚五年。常氏是开国功臣常遇春之女,其舅父蓝玉手握兵权,地位显赫。常氏生下朱雄英和朱允熥后不久病逝,年仅21岁。朱元璋下旨册立吕氏为太子继妃,这一决定背后,有着深远的考量。

吕氏成为继妃后,展现出独特的治家风格。她注重以学识修养赢得尊重,而非依靠外戚势力。朱允炆自幼跟随母亲诵读儒家经典,性格仁柔宽厚,这也为后来的“建文新政”埋下了伏笔。吕氏还育有朱允熞、朱允熙二子,他们均以学识见长。然而,吕氏的教育方式也导致朱允炆性格上优柔寡断。

洪武二十五年,太子朱标病逝,朱元璋面临重大抉择:是立朱标之子为皇太孙,还是从自己的儿子中择一继位?最终,在翰林学士刘三吾的建议下,朱允炆被册立为皇太孙,吕氏的地位愈发尊崇。

朱元璋病死后,朱允炆继位,推行削藩政策,引发了朱棣以“清君侧”为名的起兵。建文三年,朱棣绕过济南直逼南京,宫中曾有“迁都以避其锋”的提议,但吕氏力主反对,认为迁都示敌以弱。这一决定虽保住了宗庙社稷,却也让朱允炆失去了最后的机会。

建文四年,朱棣攻入南京,吕氏欲自缢被救下。她跌跌撞撞跑出宫殿,正遇上朱棣。朱棣的搀扶与道歉,既是做给天下人看的“叔嫂情深”,也是对吕氏的软性控制。朱棣深知,吕氏的态度对自己继位的合法性至关重要。

朱棣登基后,吕氏被剥夺“太后”尊号,复称“皇嫂懿文太子妃”,被安置在懿文太子陵附近的宫殿,名为“奉祀”,实为软禁。永乐三年清明,朱棣曾“遣官祭告懿文太子陵,命皇嫂吕氏随行”,这种带有羞辱性的“恩准”,实则是向天下宣示自己对兄长遗孀的“宽仁”。但从祭祀规格来看,吕氏的待遇远低于应有的标准。

吕氏的晚年生活,在南京地方志中有零星记载。《江宁府志》提到,懿文太子陵附近曾有“吕妃庵”,为吕氏居所。考古工作者发现该遗址出土了一批带有“吕”字款识的瓷器,说明她虽被软禁,但仍保持着相对体面的生活。但出土瓷器数量稀少且工艺普通,又反映出她受到的严格限制。

关于吕氏的最终结局,《明史》语焉不详,但从朱棣的处事风格来看,吕氏大概率是病死于软禁之处。她的一生,从太子妃到太后,再到被软禁的“皇嫂”,见证了宫廷的风云变幻,也经历了从辉煌到落寞的全过程。