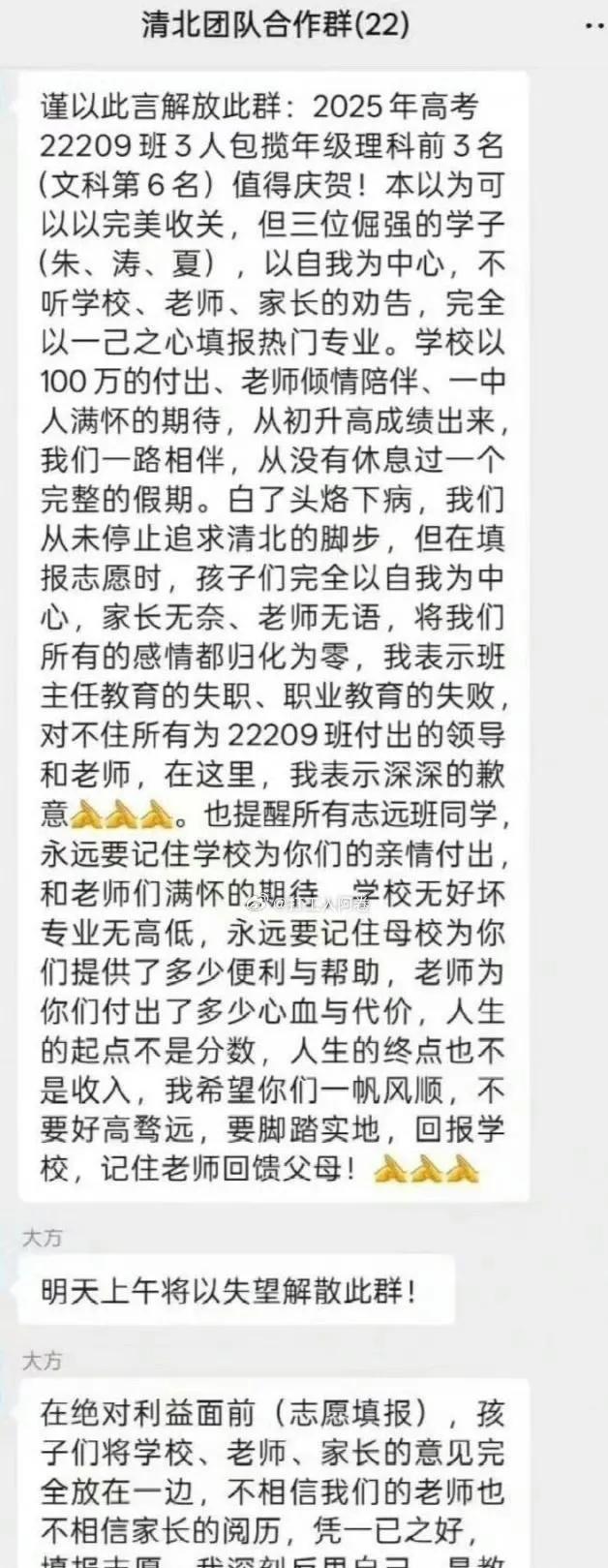

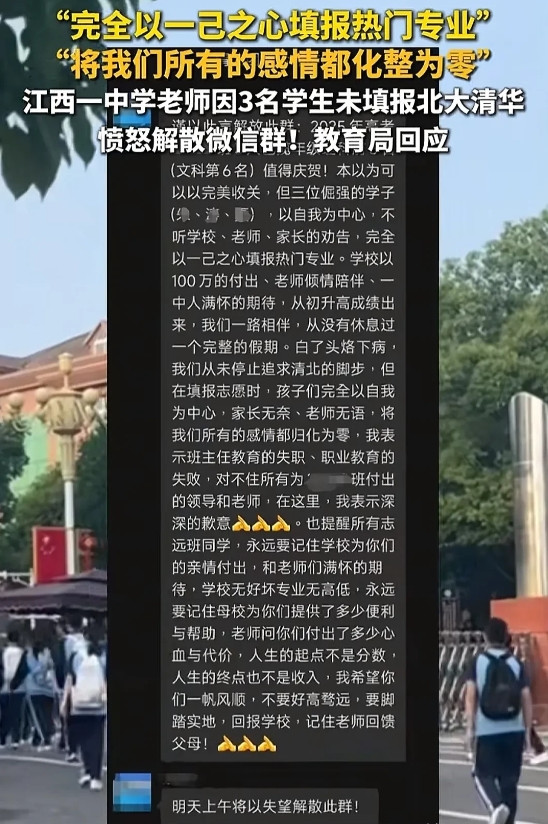

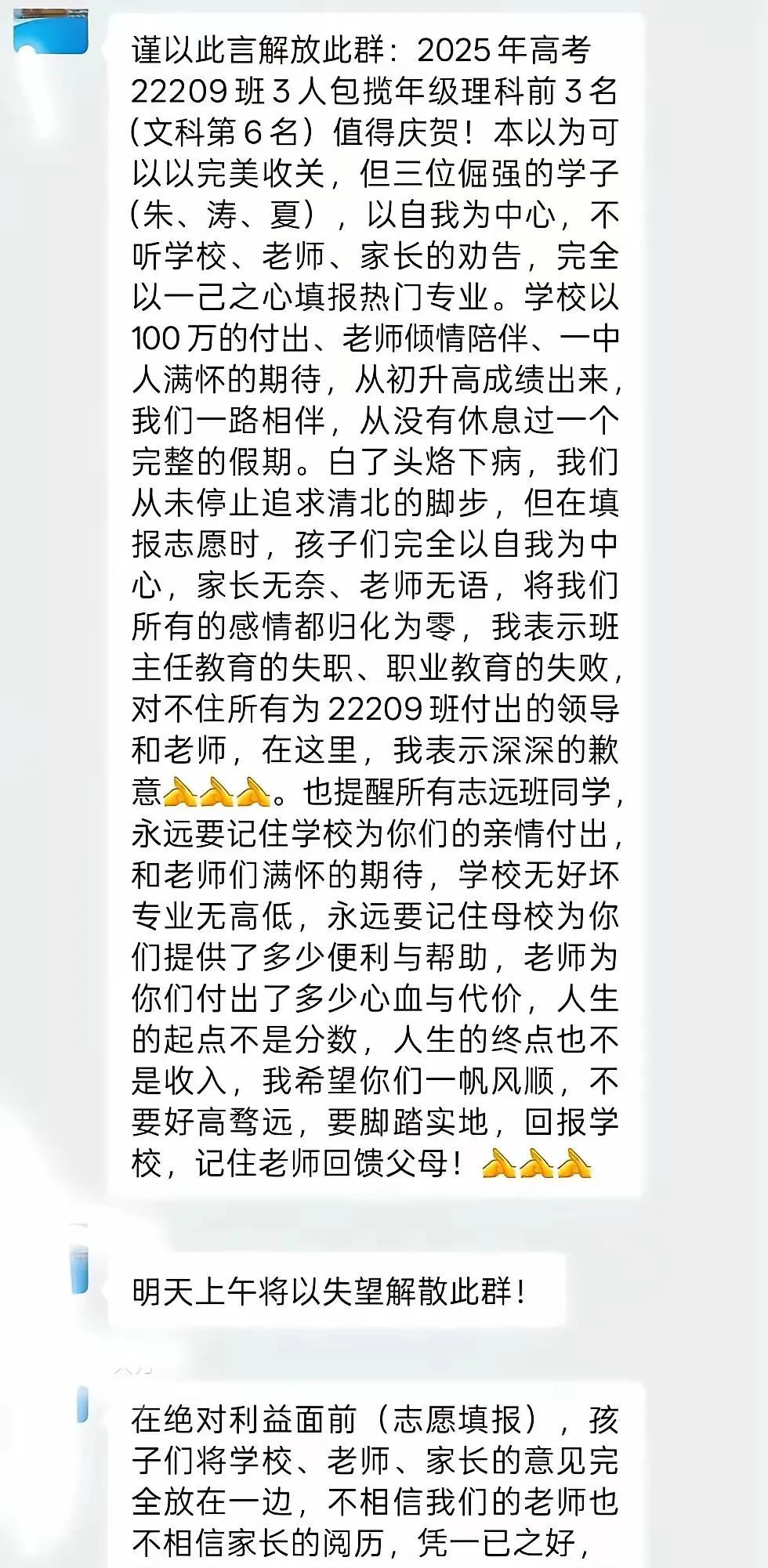

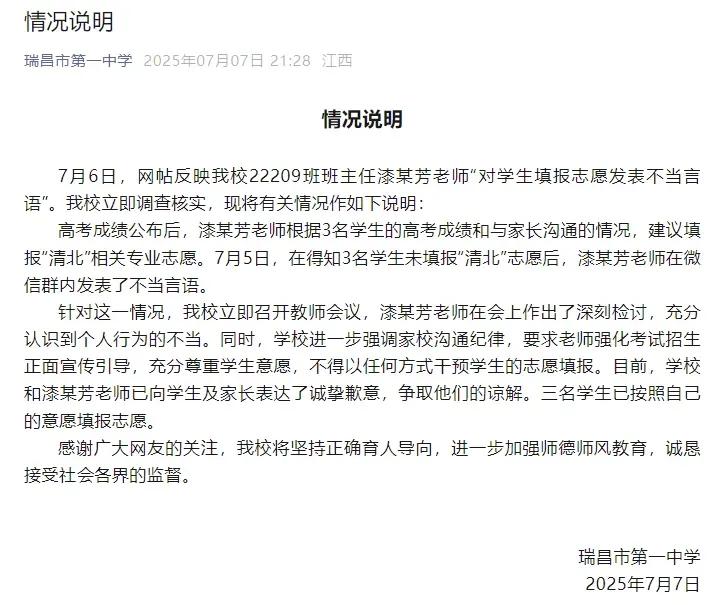

“能上清北的,脑子都拎得清!” 最近,江西一学校里有三个学习特别拔尖儿的学生,高考分数都够上清华北大的调档线了,结果呢,这仨孩子一个都没报清北。 这把他们的班主任老师给气坏了,气到在班级群里说了不少情绪激动的话,甚至把群都解散了。这事儿传出来,大家伙儿议论纷纷。 说到底,这事儿的关键点很清晰。孩子们分数是够上清北了,但按分数排,进去很可能只能选一些不那么热门、或者说不是他们自己最想读的专业。他们自己掂量了一下,转头选了复旦大学和上海交通大学的王牌专业。 站在学生自己的角度看,这选择挺明白的:与其顶着清华北大的光环,进一个自己不感兴趣或者未来出路不那么宽的专业,不如去同样顶尖的名校,读个自己喜欢的、前景也看好的专业。这脑子,够清醒。 可这事儿到了学校、特别是班主任老师那儿,就完全变味儿了。那位班主任老师在群里发的那些话,意思很明白:学校为了培养出能上清北的学生,投入巨大,老师们更是呕心沥血,从初中升高中开始就盯着这几个苗子,目标就是奔着清北去的。 结果临门一脚,孩子们“自作主张”,没按学校和老师规划的“剧本”走,选了别的名校。老师觉得这简直是“教育的失败”,所有的付出都白费了,感情也受到了伤害。 学生这边,考虑的是自己未来的专业兴趣和发展道路,是实实在在的个人前途。学校老师那边呢,看重的更多是“清北录取”这个金光闪闪的牌子。 为啥这么看重?因为一个学校能考上几个清华北大,那在老百姓眼里就是衡量学校好坏最硬的指标,直接关系到学校的名声好不好听,明年招生能不能吸引更多好生源,甚至可能还关系到老师的奖金、领导的政绩。 虽然今年早些时候教育部已经发话,严厉禁止用升学率来给老师排名、发奖金或者处罚,但这种看牌子、重数字的风气,在很多地方还是根深蒂固。 我们总是容易把考上顶尖名校,尤其是清华北大,当成衡量一个学生、一个老师、甚至一所学校成功的唯一标准。为了这个目标,各方都拼命加码,投入巨大。 可有时候,这目标本身是不是有点扭曲了呢?教育的根本目的,难道不是让学生找到适合自己的发展道路,成为更好的人吗? 当“必须上清北”成了压倒一切的任务,甚至不惜让学生放弃自己更心仪的专业选择时,是不是有点跑偏了? 话讲回来,老师生气,背后也有他们的压力和无奈。在现有的评价体系下,“清北人数”这个指标对他们来说太沉重了。 要改变这种局面,光靠学校发个声明或者老师道个歉还不够。关键得从根子上改改我们对教育成功、对人才的定义。 不能光盯着那几所顶尖名校的录取通知书,得更多地关注学生个人的发展意愿和长远规划。 只有当评价体系真正多元化了,不再唯“清北率”是从了,学校和老师才能更从容地尊重学生的选择,回归教育的本心,帮助学生成为最好的自己,而不是流水线上追求同一个“顶级标签”的产品。 参考资料:江西一高三班主任因学生未报“清北”解散班级群 指尖新闻-沈阳晚报