邓颖超临终遗言竟是“李鹏”二字,这句简单的称呼背后,蕴藏着一段深厚的情谊与不平凡的人生经历。

1928年,李鹏出生于一个革命家庭,父亲英勇就义,母亲坚守地下工作,幼年便经历了颠沛流离。3岁那年,周恩来和邓颖超将他们母子接到重庆红岩村,从此,李鹏便在两位革命前辈的关爱下成长。 那段日子,虽有战火纷飞的警报声,有阴冷潮湿的防空洞,但饭桌旁温暖的灯光,邓颖超细致的关照,都让年幼的李鹏感受到家的温暖。 邓颖超如同一位慈母,将这份温暖延续到李鹏求学时期,甚至在皖南事变后,亲自护送他前往延安。 延安的窑洞里,纺线声与灯火交织,少年李鹏第一次感受到自己与革命的紧密联系。

几年后,李鹏风尘仆仆地向周恩来和邓颖超汇报,邓颖超轻抚他汗湿的衣袖,鼓励他努力学习,勿忘亲人的牺牲。 随后,李鹏投身于抗战,在炮火连天的战场上,他积累了宝贵的经验,最终被送往莫斯科学习水利工程。 异国求学期间,邓颖超的家书如冬日暖阳,激励着他努力学习,为国家建设贡献力量。学成归国后,李鹏没有选择优渥的科研院所,而是主动前往基层电厂,在轰鸣的机器声中,他不断磨练,积累经验。 邓颖超对此表示赞许,她告诫李鹏要从基层做起,深入了解中国的实际情况。

在接下来的几十年里,李鹏在水电事业上不断进步,从技术人员成长为厂长,始终关注民生,了解百姓疾苦。 周恩来逝世后,邓颖超常常在灯下思念他,也时常想起李鹏童年的点点滴滴。 即使李鹏后来进入国家领导层,他依然会定期前往西花厅,听取邓颖超的教诲。 邓颖超的谆谆教诲,如同指路明灯,引导着李鹏不断前进。

1992年盛夏,北京酷暑难耐,邓颖超病情恶化。 李鹏放下手头工作,赶往医院。 在病房里,邓颖超虚弱地唤出“李鹏”二字,仿佛完成了生命中的最后心愿,然后平静地闭上了双眼。 几天后,邓颖超与世长辞,骨灰与周恩来一同撒向河畔,象征着半个世纪的相濡以沫。 追思会上,无数烈士子女前来送别,他们将邓颖超视为“再生母亲”。 李鹏望着天空,似乎在回应着那一声最后的呼唤。此后,他更少提及个人往事,却在每一次会议上都将“人民”二字放在首位。

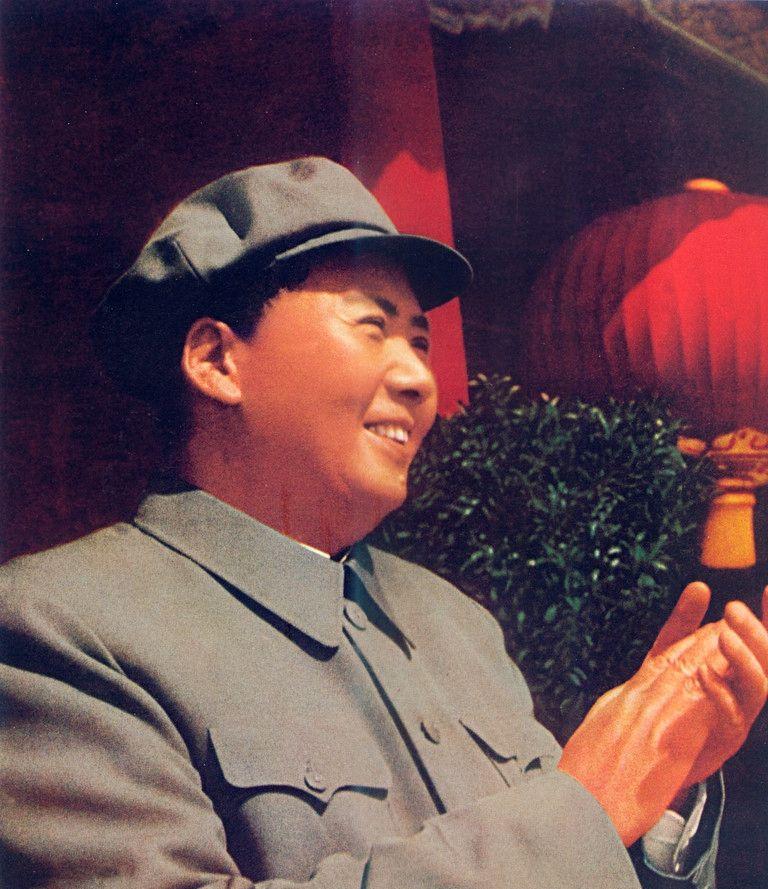

他曾说,邓颖超一生都关心烈士子女,后来更是将十四亿人民放在心尖。 西花厅里,一张旧照片记录着往昔的温暖:周恩来为年幼的李鹏整理衣领,邓颖超轻拍少年的背,无声胜有声,体现了革命情谊的延续。 邓颖超最后的呼唤,浓缩了这一切,告诉人们,理想与爱可以并存,信念与柔情可以交相辉映。