在一次采访里,王晶说:“张艺谋拍《长城》拍到三分之一的时候,我就觉得这片子肯定不行了!”

窦文涛问他:“你觉得张艺谋自己清楚吗?”

王晶回答:“我都不知道后面该怎么收场,他自己肯定知道拍砸了。”

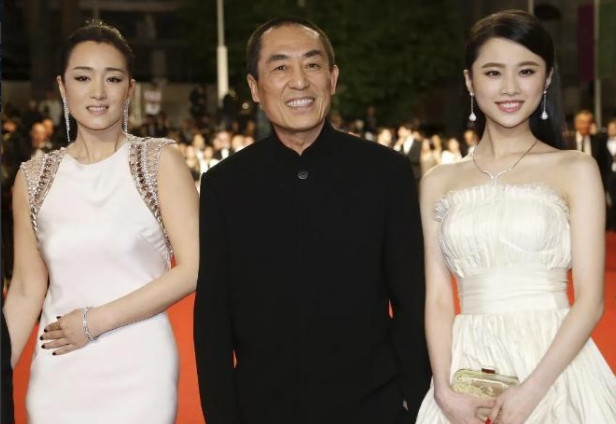

张艺谋是中国内地在全球都很有名的大导演,他在上世纪八九十年代拍文艺片达到创作巅峰,像《红高粱》《菊豆》《活着》《秋菊打官司》《一个都不能少》这些好片子,在全球各大电影节拿了很多奖,不过这些电影票房表现一般。

从2002年的《英雄》起,张艺谋开始转向拍摄商业大片。

《英雄》之后,他又陆续拍了《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》《金陵十三钗》等商业大片,票房成绩都不错。但当时中国内地电影市场规模不大,这些片子票房都没超过10亿。

2016年,张艺谋找来刘德华、马特·达蒙等大牌明星,投资10亿拍《长城》,想让中国商业片和国际接轨。

还请了鹿晗、陈学冬、王俊凯、林更新等不少流量小生当配角。

特效请的是美国有名的特效公司,制作周期长达15个月。

结果拍出来的电影,既不像好莱坞商业大片,又不像国产文艺片,不伦不类。主要是张艺谋虽身为导演,却没多少话语权,一切听制片人的。这也是很多人不满的原因,比如“凭什么刘德华给景甜当配角?”

最后,这部电影票房11.7亿,亏得很惨,豆瓣评分4.9分,连及格线都没到。

《长城》大亏,主演马特·达蒙在奥斯卡颁奖礼上还被主持人吉米调侃:“干得漂亮,你这个大傻子!”

达蒙说:“刚看剧本的时候,我以为《长城》会像《阿拉伯的劳伦斯》《与狼共舞》《阿凡达》那样,讲外来者在其他种族文化里找到价值,还能促进不同文化交流碰撞出火花。”

“后来开拍我就感觉不对,张艺谋肯定是被好莱坞投资方施加了很大压力,在片场他总是很焦虑。”

一开始,是传奇影业借张艺谋的名气,让达蒙推掉后来成为奥斯卡热门影片的《海边的曼彻斯特》,接了《长城》这部爆米花商业片。

但正式开拍后,达蒙发现片场的《长城》和张艺谋原本构想的完全不一样。

剧本不连贯,导演不好拍,演员也难演好。达蒙当时就想:“灾难就这么来了。”

作为专业演员,就算是大牌专业演员,达蒙也没权力插手剧本。在“制片人中心制”的好莱坞,不管是导演、编剧还是演员,都得听制片人的。

达蒙明知会失败还得坚持,这种感觉很不好受。

这4个月,对达蒙来说是从影以来最糟糕的经历,就像在汉堡高地晨曦中被围攻,知道会死但没得选,只能继续。

在一档节目里,王晶又说:“其实《长城》拍到三分之一的时候,我就知道这片子没救了。”

“当时我去探刘德华的班,顺便看了看《长城》拍摄,心里都为张艺谋着急。”

窦文涛问:“你觉得他自己清楚吗?”

王晶说:“我都不知道这戏咋收尾,张艺谋肯定也清楚。”

王晶虽然被称为“烂片大王”,但他心里明白着呢!他知道自己拍的很多是烂片,可作为商业片导演,商人王晶眼里只有老板(投资方),只要能让投资方不亏钱就行,他不在乎口碑。

不光达蒙、王晶知道《长城》拍不好,导演张艺谋也很清楚《长城》不尽如人意,但拍这部商业大片他有自己的难处。

张艺谋在《十三邀》访谈节目里说:

“其实接《长城》的时候,我就知道它是个老剧本,没太大意思。一开始他们找我,我不想接,因为是爆米花电影,而且比较老套,剧本里的中国感觉不真实。

最后经纪人跟我说了句话,对我挺有吸引力。

《长城》换了好几个导演,经纪人说,导演你想想,一部中国电影能在全球150个国家首周上映,而且很可能首周末票房夺冠。

这一辈子可能就这么一次机会,我一听就心动了,就想着试试,最后结果不太好,我也明白,但接了就得拍完。”

张艺谋被美国方面算计了,好莱坞投资方从一开始就没重视中国文化,打着张艺谋的招牌,请了不少中国的人气演员,却拍了一部编剧全是美国人、讲述中国古代奇幻故事的电影。

说到底,《长城》的失败和盈亏不是张艺谋一个人能决定的,他只是想向全世界弘扬中国传统文化,没想到被财大气粗的美国投资方利用了。

说实话,能独立思考,去想这些“好”与“不好”背后问题的人总是少数,大部分观众对电影行业有严重误解,不管是“骂”还是“捧”,往往人云亦云、随波逐流。