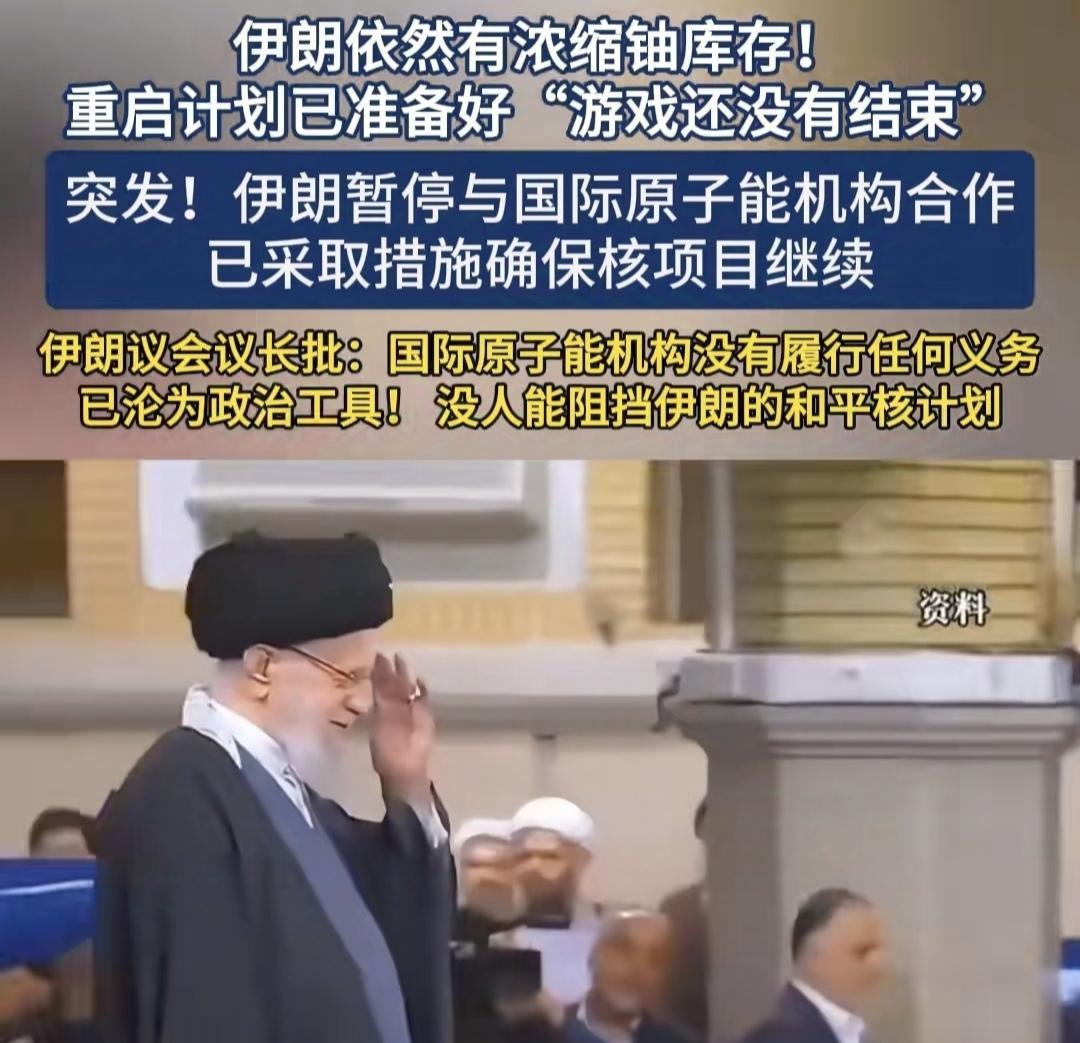

哈梅内伊 以伊冲突后首次露面 做了这件事 一、新闻背景:哈梅内伊的公开露面与活动细节 当地时间7月5日晚,伊朗最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊在德黑兰出席了一场宗教活动,这是他自6月13日以色列与伊朗爆发12天冲突以来首次公开露面。活动是阿舒拉节前夕的哀悼仪式,地点位于德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺,与哈梅内伊的住所和办公室相邻。阿舒拉节是什叶派最重要的宗教节日,用以纪念先知穆罕默德之孙侯赛因在公元680年卡尔巴拉战役中的殉难,具有深厚的宗教和历史意义。 据报道,哈梅内伊在活动中并未发表公开讲话,仅面带微笑向欢呼的人群挥手致意。现场民众情绪高涨,高呼什叶派战斗口号“海达尔,海达尔”,表达对领袖的支持。活动期间,伊朗的互联网连接一度出现大范围中断,但约两小时后恢复正常。 二、历史与宗教意义:阿舒拉节与哈梅内伊的象征性出席 阿舒拉节在什叶派文化中具有举足轻重的地位,它不仅是宗教哀悼仪式,更是什叶派历史和身份认同的重要象征。侯赛因的殉难被视为什叶派与逊尼派分裂的关键节点,纪念活动通常伴随胸膛拍打、自我鞭笞等仪式,表达对逝者的深切哀悼。在伊朗,阿舒拉节的政治意味尤为浓厚,每年都会由最高领袖主持,邀请政府高官和核心支持者参与,成为政权与宗教情感结合的“年度整合时刻”。 哈梅内伊此次选择在阿舒拉节前夕公开露面,显然意在向国内外传递一种政治信号:伊朗政权在经历了与以色列的冲突后依然稳固,其宗教信仰和民族凝聚力未受动摇。这种象征性出席不仅安抚了国内支持者,也向国际社会展示了伊朗的坚韧。 三、国际视角:冲突后的政治表态与外界反应 哈梅内伊的此次公开露面,正值伊朗与以色列冲突后的敏感时期。6月13日,以色列对伊朗发动大规模空袭,造成包括多名高级指挥官和核科学家在内的人员伤亡和核设施破坏。伊朗随后对以色列进行了多轮导弹和无人机袭击,双方于6月24日达成停火协议。在这场冲突中,美国也介入其中,轰炸了伊朗三处核设施,试图遏制其核计划。 在停火协议达成后不久,哈梅内伊通过预先录制的讲话宣称伊朗“取得了胜利”,并警告美国和以色列不要再次挑衅伊朗。他强调,伊朗的报复行动是“打了美国的脸”,并承诺任何侵略行为都将使敌人付出惨重代价。特朗普则回应称,美国清楚哈梅内伊的具体位置,但目前没有计划对他采取致命行动。 此次公开露面,哈梅内伊没有发表讲话,但他的微笑和挥手姿态,被外界解读为对以色列和美国的一种“沉默回应”。这种姿态不仅巩固了他在伊朗国内的权威,也试图在国际社会塑造伊朗“不可战胜”的形象。 四、我的看法:历史反思与未来展望 从历史和记忆的角度 哈梅内伊的公开露面,既是对伊朗宗教传统的延续,也是对近期冲突的一种历史性回应。阿舒拉节作为什叶派纪念先知穆罕默德之孙侯赛因的节日,强调了对压迫者的反抗精神。哈梅内伊通过参与这一活动,向伊朗民众传递了不屈的信念,也试图唤起人们对伊朗“反美反以”历史的记忆。然而,这种对历史的强调也可能被外界解读为对当前冲突的过度政治化,甚至加剧地区紧张局势。 从国际关系的角度来看 哈梅内伊的此次露面,不仅是伊朗国内政治的象征,也反映了伊朗在国际事务中的战略定位。在与以色列的冲突中,伊朗通过强硬姿态展现了其“不可屈服”的形象,同时借助停火协议和公开露面稳定了国内局势。然而,这种强硬姿态也可能加剧伊朗与西方国家的对立,尤其是美国和以色列对伊朗核计划的担忧。国际社会普遍希望伊朗能够通过对话解决争端,但哈梅内伊的言论和行动显然更倾向于对抗而非和解。 对地区和平的启示 哈梅内伊的公开露面和言论,虽然短期内巩固了伊朗政权的稳定,但长期来看,可能对地区和平带来负面影响。中东地区本就矛盾重重,伊朗与以色列的对抗进一步加剧了局势的复杂性。哈梅内伊的强硬表态,虽然能够满足国内民族主义情绪,但也可能为未来的冲突埋下伏笔。国际社会需要通过外交努力,推动伊朗与以色列的对话,避免冲突升级。 五、总结 哈梅内伊的此次公开露面,既是伊朗宗教传统的延续,也是政治策略的体现。通过参与阿舒拉节活动,他向国内外传递了伊朗政权的稳固和坚韧。然而,这种姿态也可能加剧地区紧张局势,为未来的和平与稳定带来挑战。从更广阔的视角来看,中东地区的和平需要各方通过对话而非对抗来达成。哈梅内伊的此次露面,提醒我们历史记忆与现实政治之间的复杂关系,也呼吁国际社会更加重视和平与和解的重要性。