今天扬子晚报发了个新闻挺火,看得人是又好气又好笑。

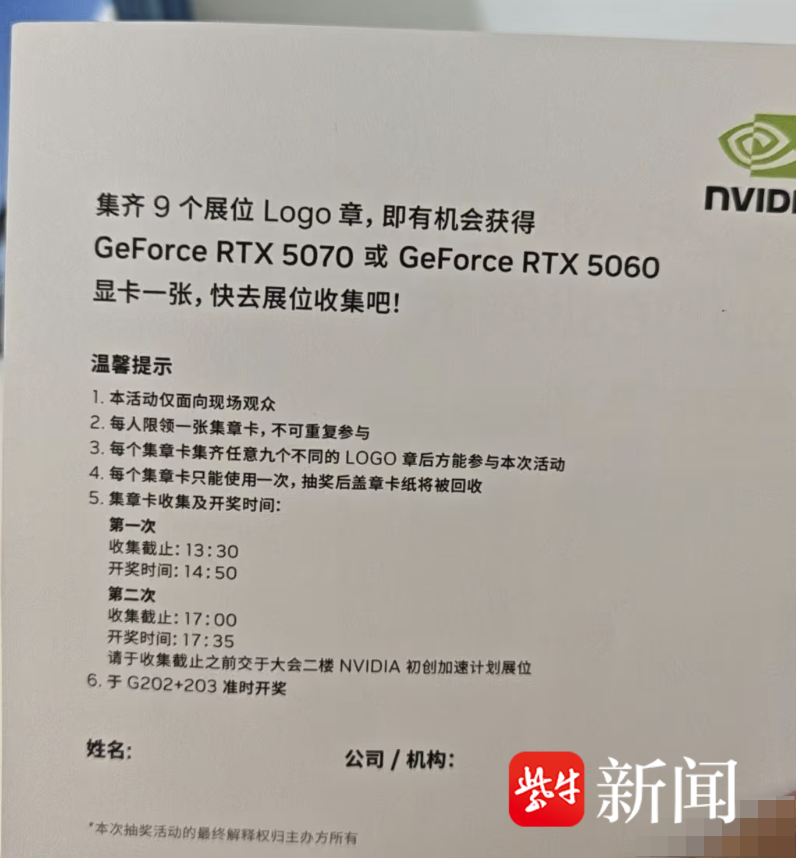

上海一家公司的实习生小金,被派去出差参加个英伟达路演活动。活动现场有个面向所有观众的集章抽奖,小伙子运气爆棚,一下抽中了张价值三千块的显卡。这可真是天上掉馅饼,还是肉馅的。

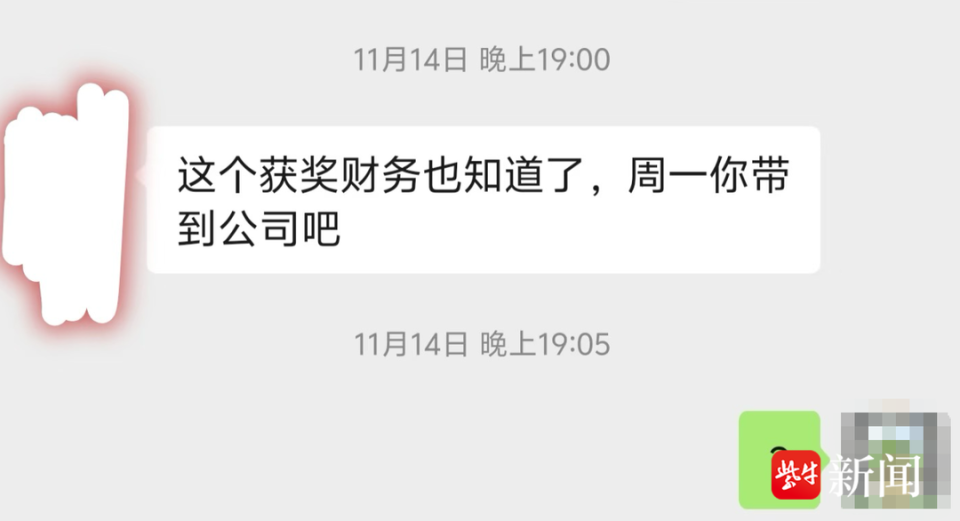

可这高兴劲儿还没过,同行的同事就凑过来,先是“好心”建议“要不显卡卖了换钱”,看小金想自己留着用,转头就变了脸,说“你是代表公司去的,这显卡是公司财产,财务都知道了,周一带过来吧。”这话术,一套一套的,先用利益试探,再用权威施压,堪称经典职场PUA起步价。

好在年轻人脑子清醒,没那么容易被唬住。小金转头就去问了财务,结果发现人家根本不知情。好嘛,原来是“奉旨造假”。这下可捅了马蜂窝,公司高层接连约谈。最让人心寒的是人事部门最后的“委婉”提醒:“事情闹这么僵,抬头不见低头见的,要不你找找下家?”小金愤而主动离职。

听到这儿,估计很多朋友血压已经上来了。这不就是明摆着“我得不到,你也别想舒服”吗?

其实这事儿本可以避免。要是小金出发前,随口问一句“领导,等活动抽奖我中了算谁的?”,可能就没有后续这些恶心事了。职场上很多撕破脸,都是因为事前把“丑话”当客套。

那块本应带来快乐的显卡,现在成了烫手山芋。那几天,小金盯着它,整夜整夜地失眠。他怕的不是失去这张卡,而是怕实习通不过,怕职业生涯还没开始就留下个污点。这种对未来的恐惧,远比眼前的损失更折磨人。

所以,当人事说出“你找找下家”时,听起来是建议,实际上就是通知你:这地方,你待不下去了。

咱们来盘盘道。 从法律上讲,这事儿其实挺清楚。判断奖品归谁,关键看中奖是“职务行为”还是“个人手气”。你去出差,工作是完成任务,但抽奖是活动方给所有在场人的彩头,跟你为公司做啥业绩没半毛钱关系。这就好比你出差路上,自己掏钱买彩票中了大奖,难道公司也能跑来分一杯羹?没这个道理。

法院早就判过类似的案子。有员工代表公司参加晚宴,抽中三千块现金,公司起诉要钱,结果被驳回了。法官说得明白:奖是抽给“到场的人”的,不是抽给“被邀请的公司”的。法律是讲逻辑的——要是小金手臭,抽到个“罚款五千”,公司会替他交吗?我猜,大概率会让小伙子“自己的事儿自己扛”。

说到底,那张显卡有价,但它在过程中照出的规则意识、权利观念,却是无价的。你每一次的不退让,都是在告诉那些想模糊规则的人:规矩,不是这么玩的。

你在职场中有过类似“被套路”的经历吗?欢迎在评论区分享你的故事,或许你的经验,就能帮到另一位正在困境中的朋友。

(图源网络,侵联删)