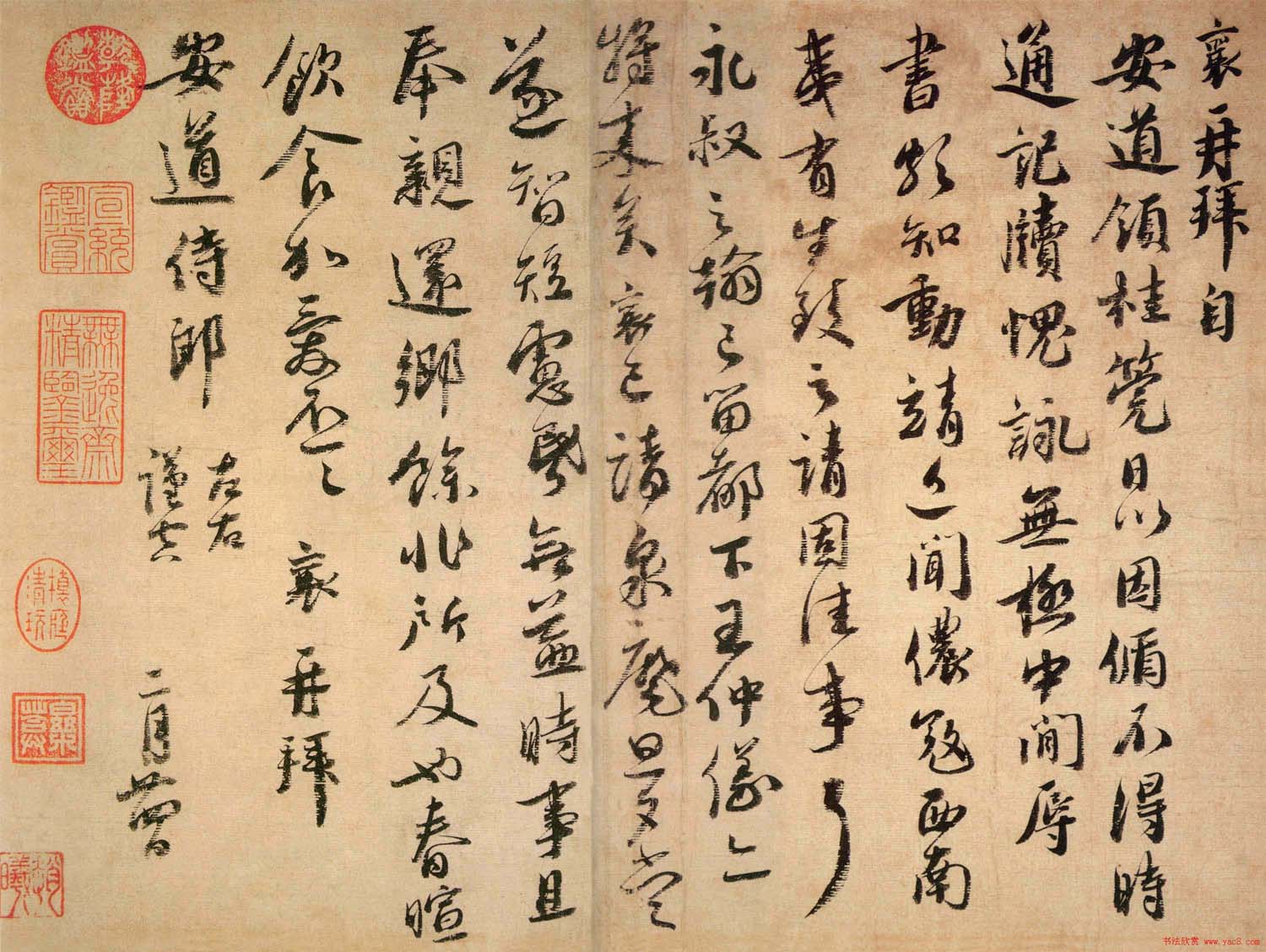

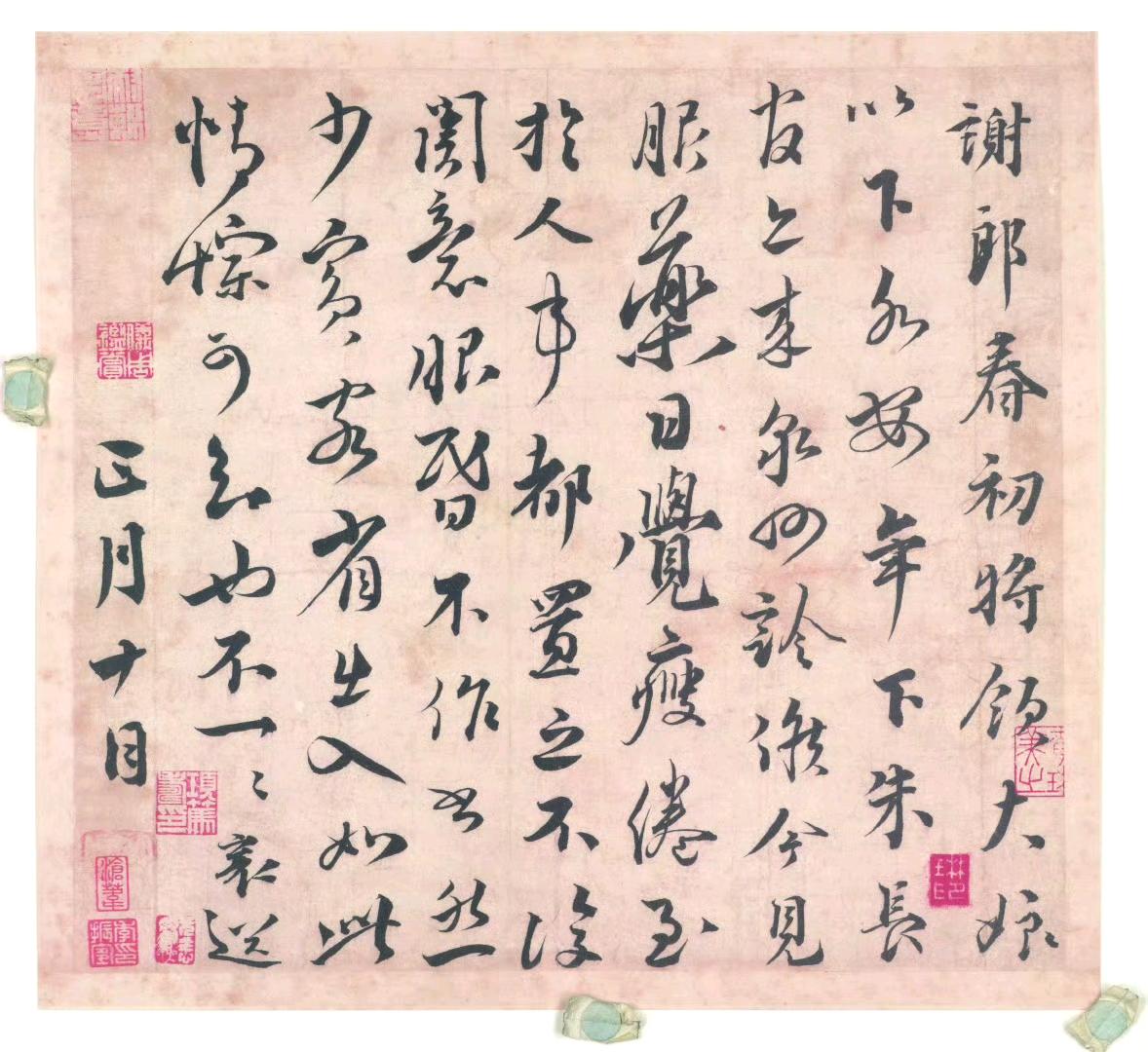

好的,朋友。聊起蔡襄的《安道帖》,咱就别扯那些有的没的历史故事了,今天咱就纯粹地、像老朋友聊天一样,掰开揉碎了瞧瞧,这幅尺牍里的书法技艺,到底妙在哪儿。咱不整那些虚头巴脑的形容词,就实实在在地看笔尖上的功夫。你是不是也有过这样的经历:看到一幅古代名家的书法,感觉挺好,但具体好在哪里,又说不上来?别急,今天咱们就一起,像拿着放大镜一样,细细品味蔡襄的《安道帖》。我保证,不用任何高深莫测的术语轰炸,就用大白话,带你看懂这字里行间的精妙技法。看懂了它,你再看别人的行书,心里就跟明镜似的了。看蔡襄的字,第一个扑面而来的感觉就是“润”。这可不是墨汁好就能办到的,核心在于他手上那杆笔的操控能力。我们写字,笔尖在纸上往往是“滑”过去,而蔡襄是“揉”进去的。你仔细看《安道帖》里的线条,几乎没有一划是直白地滑过,每一笔都蕴含着微妙的提按起伏。就像和面,手上有劲,但又不死板,边行笔边微微地调整力度,让墨液均匀、饱满地渗透到纸纤维里,产生一种温润、厚实,甚至有点立体感的线条。这种笔法,专业上常讲究“中锋”行笔,力透纸背,但咱说白了,就是控制笔尖的核心,不让它飘,写出的字自然就沉稳、不浮夸。你试着想象一下,他的笔尖在纸上,是有“弹性”地在跳舞,而不是在“滑冰”。光有好的线条还不够,字要立得住,还得看结构。蔡襄的字结构,不像欧阳询那样险峻奇崛,也不像颜真卿那样宽博雄强,他走的是“君子”路线——端庄、稳重、内部空间疏朗舒服。每个字的重心都摆得非常稳,不偏不倚,但绝不是呆板的平衡。他通过笔画的长短、粗细、以及部首之间微妙的揖让关系,来营造一种动态的稳定感。比如,某个字左边部分稍微写高一点,右边部分就会用笔势或形态来呼应,达到视觉上的平衡。这种结构,初看平正,细品则回味无穷,因为它充满了内在的、和谐的生命力。看他的字,你会觉得每个部分都待在了它最该待的位置,不争不抢,舒舒服服。如果把单个字比作一个人,那整篇的章法就是一群人在一起的状态。《安道帖》是尺牍,也就是书信,所以它的章法格外自然、随性,但又暗含规律。字与字之间,不是机械地等距离排列,而是有疏有密,时而行云流水,时而略作停顿。气息贯通,仿佛能感受到蔡襄当时书写时从容不迫的心境。这种连贯,不是用明显的牵丝钩连来表现的,更多的是依靠笔势的呼应和字态取向的默契。几个字一组,形成一个小的节奏单元,然后单元与单元之间自然过渡。通篇看下来,没有刻意设计的“炫技”感,就像一位修养深厚的学者在与你娓娓交谈,平和、自然,但底蕴十足。学习行书章法,这种不刻意而又浑然天成的布局,是最值得玩味的。分析了这么多,最终还是要落到咱们自己手上。临习《安道帖》,或者说学习蔡襄这条路子,能给咱们带来什么?首先,它能帮你“收心”。对于习惯了快节奏、用笔容易潦草的我们来说,静心揣摩蔡襄这种不激不厉的用笔和结构,能有效地训练我们对手腕和笔尖的控制力,戒掉浮躁之气。其次,它是学习“书卷气”的绝佳范本。书法不只是技术的堆砌,更是气质的表现。蔡襄字里行间那种温文尔雅、从容不迫的气息,是可以通过反复临习慢慢浸染到我们的笔下的。建议你在临写时,别求快,重点体会他每个笔画“入纸”的方式,和字内部那个看不见的“稳当骨架”。好了,关于蔡襄《安道帖》的技法,咱们今天就先聊到这儿。书法欣赏和学习,就是一个从“看热闹”到“看门道”的过程。希望这次针对笔法、结构、章法的粗浅剖析,能给你提供一个看字的新角度。下次当你再面对一幅经典法书,觉得“好”却又说不出所以然时,不妨就从这几个方面去悄悄印证一下,你会发现,乐趣无穷。