在新疆茫茫戈壁滩上,一家民营企业一年居然能赚300多个亿,更让人想不到的是,背后老板是个从不接受采访的山东“80后”。

一眼望不到边的戈壁滩上,大片太阳能板在阳光下闪闪发光,远远望去就像一片蓝色的海洋。工厂车间外墙上爬满了绿色植物,车间里机器轰鸣,却几乎看不到工人身影。

这哪里像是传统印象中黑烟滚滚的铝厂,分明就是个现代化的大花园。这就是新疆生产建设兵团农六师铝业有限公司,一家在沙漠里创造奇迹的企业。

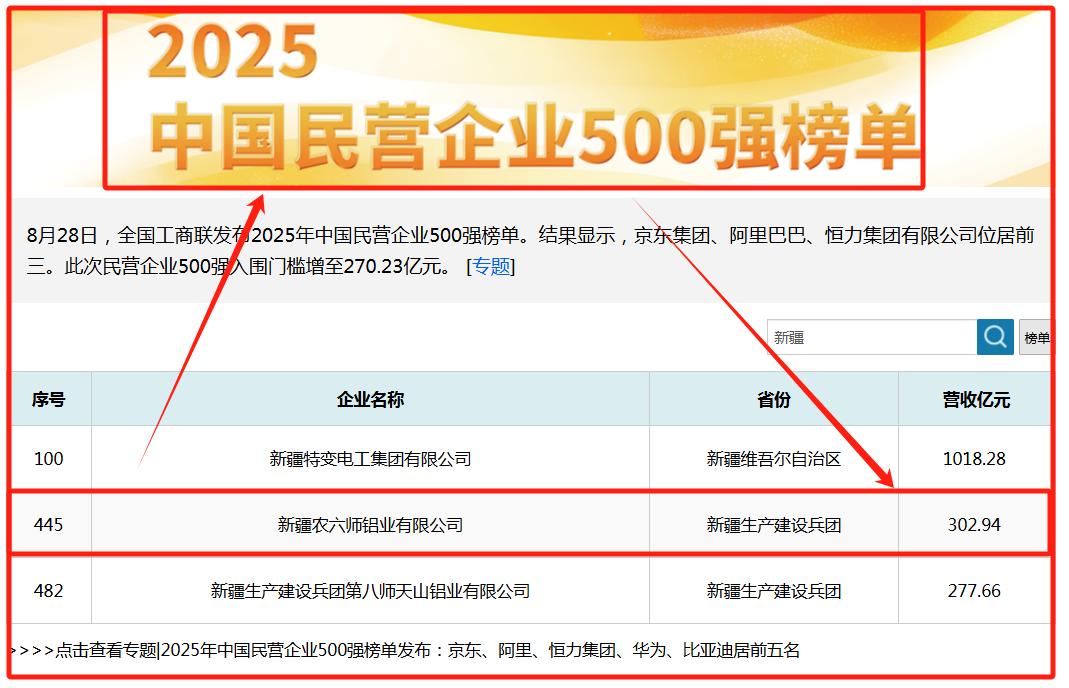

去年,他们的营收达到302.94亿元,在2025中国民营企业500强中排第445名,在新疆民企里稳稳坐在第②把交椅上。

No.01沙漠里建工厂,胡杨树下的誓言

2009年的春天,一支10人小队踏上了这片荒芜的戈壁滩。脚下的土地被当地人称为“狗皮泥”——表面看着结实,一脚踩下去就能陷进去半条腿。

放眼望去,除了零星的胡杨树,就是随风滚动的草团子。带队的李庆新还记得,当时站在一片胡杨树下对大家说:“胡杨树都能在这鬼地方活下来,咱们也一定能!”这句话,后来成了整个项目的精神支柱。

建厂之初,困难比想象中还要多。没有路,他们就开着压路机,一寸寸地把松软的盐碱地压实;缺人手,18名党员带头,从山东老家招来上万名工人,坐着绿皮火车,带着铺盖卷就来了。

新疆的天气,简直是在考验人的极限。夏天,地表温度能达到70度,鸡蛋打在石头上都能煎熟;冬天,气温骤降到零下40多度,吐口唾沫都能瞬间结成冰。

为了在土地封冻前把厂房建起来,李庆新直接把铺盖搬到了工地的面包车里,和工人们同吃同住。

“记得最冷的那天晚上,气温降到零下43.6度,”李庆新回忆说,“我们想尽了各种土办法:烧煤取暖、用温水搅拌混凝土,甚至连挖掘机都裹上了电热毯,就怕机器冻坏了耽误工期。”

仅仅用了11个月,这片不毛之地上就立起了一座现代化的铝厂。2010年7月26日,当第一块银光闪闪的铝锭从生产线上下来时,现场爆发出震天的欢呼声,好多硬汉子都激动得直抹眼泪。

“那天晚上,我们就在车间里开了庆功会,”李庆新笑着说,“没有山珍海味,就是大锅菜配馒头,但那是我们吃过最香的一顿饭。”

如今,这片曾经的荒滩已经变成了占地数千亩的现代化工业园区。每天,上千辆卡车在这里进进出出,把生产出来的铝材运往全国各地。

谁也想不到,十几年前这里还是一片连野草都难生长的戈壁滩。

No.02智能工厂长啥样?就像给机器装上了大脑

走进这家工厂的智能控制中心,你会怀疑自己是不是来到了科幻电影的拍摄现场。一个巨大的屏幕上,无数数据在实时跳动,整个工厂的运转情况一目了然。

“没有干不了的行业,只有想不到的办法,”公司总经理李庆新这句话,已经成为整个企业的座右铭。

2009年建厂时,行业里普遍使用的是240KA的电解槽,他们却果断选择了当时最先进的500KA电解槽。这个决定让每吨铝的电耗直接比同行低了10%,一开工就站在了行业的前沿。

“当时很多人都觉得我们太冒险,”李庆新说,“但事实证明,要想超越别人,就得敢用新技术。”

2024年,他们又投入6000多万元,研发了一套智能控制系统。这套系统到底有多厉害?打个比方,就像给工厂装上了“大脑”和“神经系统”。

在控制中心里,技术人员轻点鼠标,就能控制几公里外的生产设备。哪台机器出了小故障,系统会自动报警;

哪个环节能耗高了,系统会自主优化调整。这样一来,生产效率提高了3%,故障率下降了40%。

更让人惊叹的是,336台设备装上智能系统后,一年能省下5.6亿度电。这是个什么概念?足够一个百万人口的城市用上好几个月!

“智能化不是选择题,而是生存题,”李庆新说得特别实在,“现在不上智能化,迟早要被淘汰。”

如今在车间里,你看不到传统工厂里工人忙碌穿梭的场景。1408台电解槽实现了无人化管理,只有偶尔出现的巡检机器人在生产线间穿梭。

生产效率比传统工厂提高了30%,人均年产铝量突破1000吨,这个数字在全球铝行业都是独一份。

No.03谁说工厂不能很环保?我们在沙漠里种草莓

提到炼铝厂,很多人脑海里浮现的还是黑烟滚滚、粉尘飞扬的场景。但在这里,他们硬是把高耗能、高污染的行业做出了绿色新高度。

炼铝最头疼的就是耗电量大。2022年,他们在工厂周边的戈壁滩上建起了规模巨大的光伏电站,一眼望不到边的太阳能板在阳光下熠熠生辉。

这些板子一年能发14.5亿度绿电,减少碳排放121万吨,相当于种了上千万棵树。

更让人叫绝的是,他们在光伏板旁边搞起了现代农业。用工厂的余热给大棚供暖,用粉煤灰做成建筑材料,用发的绿电来灌溉,硬是在沙漠里种出了草莓、樱桃这些娇贵水果。

“以前人家说我们工厂是‘电老虎’,现在倒成了能源供应商,”一位负责农业项目的技术员笑着说,“看着沙漠里长出的草莓,比多产几吨铝还有成就感。”

这种“光伏+农业”的模式不仅环保,还带动了周边就业。1500多名当地居民在这里找到了工作,每年能多赚2亿元。许多原本打算外出打工的年轻人,现在都选择留在家乡工作。

炼铝过程中会产生一种叫“铝灰”的危险废物,对环境危害很大。传统做法是找地方填埋,但他们偏要“变废为宝”。

公司投入15亿元建起了循环经济系统,把电厂废渣变成建筑用的砌块,一年能处理200万吨粉煤灰,少占了500亩填埋场地。这些用废渣做成的建材,质量一点也不比传统建材差,还更环保。

他们还攻克了铝灰无害化处理的世界性难题,把危险废物做成了电解槽的保护环,实现了循环利用。这项技术在全国还是头一份,连行业专家都竖大拇指。

No.04神秘的山东老板:从海归到实业掌舵人

在新疆创造这番事业的背后,站着一位低调的山东小伙——张刚。说他低调可真不是客气话,你在网上几乎找不到他接受采访的报道,就连照片都寥寥无几。

张刚,1981年1月出生在山东聊城茌平县的一个实业家庭。父亲张学信是当地有名的企业家,一手创办了信发集团。虽然家境优渥,但张刚从小就被父亲要求自立自强。

2003年,张刚从西北工业大学毕业,之后远赴澳大利亚留学,在中央昆士兰大学攻读人力资源管理硕士学位。

2006年学成归国后,25岁的他没有直接进入管理层,而是从集团基层岗位做起。“刚回国那会儿,他跟着老师傅在车间里一待就是一天,”一位老员工回忆说,“一点都不像海归富二代。”

2012年初,张刚接任信发集团董事长,正式掌舵这个庞大的铝业帝国。当时他才31岁,是行业内最年轻的掌舵人之一。

信发集团是做发电、炼铝起家的大型企业,业务遍布全国。张刚家族在2025年胡润全球富豪榜上财富达到1450亿元,排在中国第15位,是全球知名的富豪家族。

但跟其他富豪不一样,张刚和他父亲始终坚持“低调做人,高调做事”的原则。在茌平老家,当地人说起张家,都会竖起大拇指:“这家人实干,不张扬。”

2015年,父亲张学信把企业完全交给了张刚。从天眼查的股权结构可以看到,张刚持股51%,他母亲宋传英持股19.6%,完全是一家人在用心经营。

No.05未来要做什么?让每块铝都有“身份证”

No.05未来要做什么?让每块铝都有“身份证”“铝的绿色潜力还大着呢,”在李庆新的办公室里,他给我们算了一笔账:用废铝再生产,能耗只有新炼铝的5%,而现在中国再生铝的比例还不到20%。“这里面有巨大的提升空间。”

他们正在规划建设一个大型再生铝产业园,计划到2030年把再生铝的产量翻两番。这意味着,未来他们用的原料里,有相当一部分是来自废旧铝制品,真正实现资源循环利用。

“我们要让铝成为‘永不消失的金属’,”李庆新说,“用过的铝制品回收后,又能变成新的铝材,这样就能大大减少对原始矿产资源的依赖。”

在技术创新方面,他们正在研发750mm高阳极技术、开展粉煤灰提铝试验,每一个项目都朝着绿色低碳的目标迈进。

最让人期待的是,他们计划给每块铝都配上“碳足迹身份证”。通过这个“身份证”,客户可以清楚知道这块铝从原料到成品的全过程中,到底产生了多少碳排放。

“到2030年,咱们每块铝都能查到‘碳足迹’,”李庆新信心满满地说,“到时候,客户选择我们的产品,不仅是因为质量好,更是因为够环保。”

从一片荒漠到绿色工厂,从传统制造到智能智造,这家企业用16年时间证明了一个道理:搞工业不一定要牺牲环境,关键是要用对方法、走对路子。

如今的新疆农六师铝业,已经形成了“发电-电解铝-铝深加工”的完整产业链,总投资超过450亿元。拥有190万吨铝产能和配套电厂、碳素厂等,成为新疆铝产业当之无愧的龙头老大。

No.06工业反哺农业,戈壁滩上的共赢故事

在六师铝业的厂区周边,你会发现一个有趣的现象:工厂的工业余热不是在空气中白白浪费,而是通过管道输送到附近的农业大棚里。

“冬天最冷的时候,我们大棚里也能保持在20度以上,”正在大棚里采摘草莓的王大姐笑着说,“这在以前想都不敢想。”

王大姐是本地人,以前种地收入不高,年轻人都在往外走。现在她在工厂旁的智慧农业基地承包了两个大棚,一年收入能有十来万。“比在外面打工强多了,还能照顾家里老人孩子。”

这家企业的到来,不仅带来了税收和就业,更带来了一种全新的发展模式。他们用工业的思维改造传统农业,用科技的力盘活了沙漠资源。

在光伏矩阵下面,种植着各种耐阴作物;工业余热为大棚供暖,让反季节蔬菜在沙漠里安了家;处理过的工业用水用于灌溉,每一滴都得到充分利用。

“我们就是要证明,工业和农业不是对立的,”李庆新说,“只要用心,完全可以实现共赢。”

如今,这个模式已经在周边地区推广开来。越来越多的企业开始学习这种“工农融合”的发展思路,让戈壁滩真正变成了聚宝盆。

新疆信发集团建在戈壁滩上的太阳能电站不仅给工厂提供清洁电力,更在沙漠里创造了一道独特风景。

太阳能板下面,工业余热温暖着农业大棚,粉煤灰变成了建材,绿电驱动着滴灌系统,沙漠里长出了新鲜水果。

在这里,工业与农业握手,传统与创新交融,沙漠与绿洲共存,共同描绘出一幅高质量发展的生动画卷。