1929年,68岁泰戈尔访华,悄悄住进徐志摩家,深夜非要睡陆小曼床上。徐志摩欣然答应,跑去睡客房,留下陆小曼左右为难。没等她做出回应,泰戈尔已经边卸衣服,边走进她的卧室。

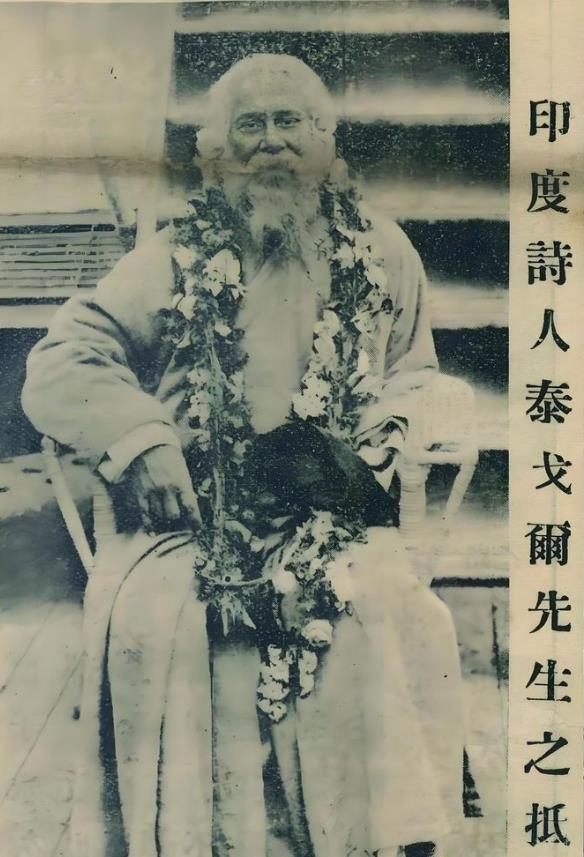

泰戈尔的诗风如一股温暖的春风,穿越喜马拉雅的屏障,吹拂到了中国大地,对中国现代文学的发展产生了深远的影响。这位印度诗人不仅是诺贝尔文学奖得主,更是一个文化使者,他的作品在中国激发了一代又一代文人的创作热情。 20世纪初,中国文学界正处于一场激烈的思想解放和文艺复兴的时期。在这个关键时刻,泰戈尔的诗作被翻译成中文,首次介绍给中国的读者和文学家。他那充满哲思的诗篇和对自由精神的讴歌,找到了共鸣的土壤。诸如郭沫若、徐志摩、谢婉莹等文学巨匠,都从泰戈尔那富有象征和抒情色彩的诗歌中汲取了灵感,将这些元素融入到自己的创作中,推动了新诗运动的兴起和发展。 徐志摩曾对泰戈尔的诗歌赞不绝口,他在诗作中引用泰戈尔的风格,尝试在形式和内容上进行创新。 就在1929年,一位意想不到的客人来到了诗人徐志摩的家中。他就是誉满全球的印度诗哲泰戈尔。 泰戈尔此行本想低调,只是见见老朋友叙叙旧,顺便体验一下中国生活。谁知徐志摩一听说泰戈尔要来,顿时兴奋不已,执意邀请他住进自己家里。泰戈尔推辞不过,只好答应下来。 徐志摩的妻子陆小曼得知这个消息后,连忙张罗着收拾客房。她想尽办法把房间布置得古色古香,中国韵味十足,希望能讨得这位印度贵客的欢心。可等泰戈尔一进门,看了一眼就直摇头,显然不怎么满意。 原来,徐志摩陪泰戈尔参观房子时,泰戈尔一眼就相中了主卧室里那张宽大的木床。他指着那张床,兴致勃勃地说:"我就想睡这儿,感觉特别有东方味道。"徐志摩一听,赶紧点头如捣蒜,说这个简单,您就在主卧住下吧。可把陆小曼吓了一跳,连连使眼色,示意徐志摩怎么能让客人睡主人的床呢? 徐志摩却全然不顾,一个劲地请泰戈尔去主卧休息。 陆小曼日后回忆起这桩轶事时,依然觉得有些不可思议。她没想到,泰戈尔看似随和淡泊,骨子里却有着不羁的叛逆。他不愿拘泥于世俗伦常,即便是做客他人家中,也要活出自己的方式。这或许正是他令世人敬仰的独特魅力所在。 泰戈尔在徐家几天,陆小曼想方设法让他感受到家的温暖。她变着花样做中餐,从四川的麻婆豆腐到广东的虾饺,从山东的煎饼果子到福建的佛跳墙,几乎把大江南北的美食都端上了桌。泰戈尔对此赞不绝口,连说不愧是美食之都。陆小曼与泰戈尔也在暖暖的饭菜香中渐渐熟络起来,无话不谈,倾心交流。 然而美中不足的是,在泰戈尔离开前夕,出了个小插曲。临别时,泰戈尔送了陆小曼一张亲笔写的诗,可陆小曼不慎把它当成包书纸给洗掉了。等到她发现时,纸张已经皱皱巴巴,字迹也模糊不清。陆小曼懊恼不已,几次提笔想补写,却终究难以复原那份珍贵的手稿。这事成了她一生的遗憾,每每忆起都黯然神伤。 两年后,不幸降临。徐志摩在飞机失事中丧生,陆小曼悲痛欲绝。她整日以泪洗面,几乎没有走出房门。 即便是泰戈尔八十大寿,她也无心庆贺。对泰戈尔的邀请,陆小曼只能婉言谢绝。她虽写了篇文章表达感怀,但始终抱憾未能亲自去印度祝寿。 又过了些时日,泰戈尔的孙子来到中国求学,特意托人带了封信给陆小曼。他在信中说,爷爷常念起陆小曼和徐志摩,说他俩是难得的知音。他想来看看陆小曼,聊聊爷爷的点滴。陆小曼此时已经病入膏肓,身心憔悴。家人不忍打扰,就把信悄悄收起。待到病情稍有起色,陆小曼才得以拆阅家书。可泰戈尔的孙子早已踏上归途,陆小曼又一次与泰戈尔家族失之交臂。她不免唏嘘,命运弄人,缘分就像一封信,说来就来,说走就走。 幸运的是,陆小曼的译者生涯,让她与泰戈尔有了另一番交集。她与好友王亦令合译了泰戈尔的短篇小说集,重新品味他们曾经的惺惺相惜。译著出版后大获好评,一度成为文坛佳话。陆小曼说,翻译泰戈尔的作品,就像是与他隔空对话,以笔代口,倾吐衷肠。王亦令则感慨,泰戈尔与陆小曼是多么相似的灵魂,他们都有一颗永不安分的心,渴望在文字中找到心灵的栖居之所。 岁月悠悠,沧海桑田。陆小曼一直珍藏着泰戈尔临别时赠她的自画像。画中泰戈尔神情黯然,眼神却透着坚毅。题词写道:"山峰盼望他能变成一只小鸟,放下他那沉默的重担。"陆小曼每每看到这幅画,都会泪湿眼眶。她何尝不像这座山峰,渴望挣脱世俗的桎梏,在广阔的天地间自由翱翔。可是命运却像一座大山,压得她喘不过气来。 晚年的陆小曼常常凝视着那幅画,陷入沉思。她想起与泰戈尔相识的点点滴滴,想起他们的惺惺相惜,想起那个特别的夜晚。一切恍如隔世,却又历历在目。她轻轻抚摸着画中泰戈尔的面庞,仿佛在抚摸自己的人生。有些缘分,注定如昙花一现,却也足以温暖余生。陆小曼知道,她与泰戈尔的故事,已经镌刻在时光的长河里,任岁月流转,都不会褪色。

评论列表