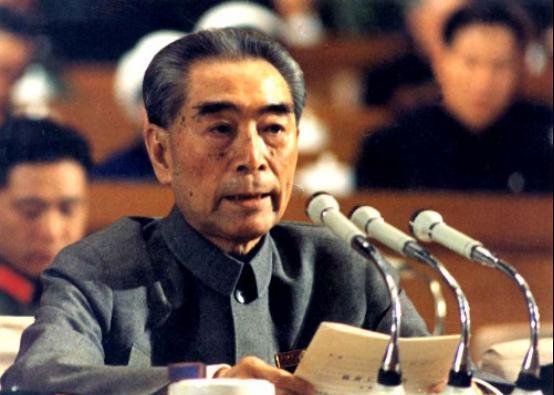

“十年之内不开帝王陵”,周总理生气地驳回文学大家郭沫若再次挖掘陵墓的请求,只因郭沫若的一个举动酿成了考古界的悲剧! 上世纪五十年代的中国,刚经历大变革,新中国带来新希望和新考验。在文化上,大伙儿琢磨着怎么更好地传承和发展咱中华文化的精髓。这时,考古学这门新学问,在国家的力挺下火了起来。不过,那会儿技术不咋地,保护古迹特别是皇帝陵墓特别费劲。民间有个说法:“挖墓的要遭报应。”虽带点迷信,但也看出大家对祖先陵墓的敬重。 1955年,历史学家郭沫若蹦出个大胆想法——挖明长陵,找那本丢了的《永乐大典》。这书可是明朝永乐年间的大百科,中华文化的一块宝。郭沫若觉得,《永乐大典》可能藏在明成祖朱棣的墓里。他这么一说,大家伙儿都炸了锅,有好奇的,也有反对的。毕竟,那会儿技术不行,乱挖皇陵不光难,还可能毁了宝贝。 可郭沫若不死心,他觉得找到《永乐大典》对研究古代文化历史太重要了。他就申请挖明长陵,政府也同意了。但真干起来难上加难,他们怎么找也找不到进墓的路,最后只能先放一放。郭沫若忽然瞧上了小巧些的明定陵,那可是明朝第十三位皇帝朱翊钧的安息地。和明长陵比起来,这定陵结构简单,挖起来也容易。没多久,他就拿到了挖定陵的通行证。可这一挖,竟成了个大祸头。 他们一伙人,啥准备没做足,就急吼吼地把定陵大门给掀开了。里头那封闭了不知多少年的空气,一遇上外头的风,好多宝贝就遭了殃。纸啊、丝绸啊,这些娇贵的玩意儿,眨眼就没了影。可郭沫若不甘心,硬是要往里探,想多找点宝贝。结果,还真在万历皇帝朱翊钧的棺材里翻出了不少金银珠宝、玉器啥的。 但好事总伴着坏事,那些毁了的文物,不光是钱的问题,更是历史的印记被抹了。这事儿传得沸沸扬扬,国内外都炸了锅,好多人骂他们瞎搞。消息传到北京,周恩来总理心疼得不行,直接放话:“十年内,皇帝的墓谁也别动!”意思就是,国家接下来要专心保护和研究文物,再也不随便挖皇帝的坟了。明定陵的那次考古,说实在的,技术上不咋地,更像是给咱们上了一课,让人心里头不是滋味。它让咱们意识到,挖坟掘墓找宝贝,光有好奇心可不够,得心里有杆秤,得敬重历史,敬畏文化。考古啊,说白了,就是帮咱们理解过去,把好东西传给后人,不是为了炫耀,更不是为了哗众取宠。咱们得真心实意地对待老祖宗留下的东西,这才算是对得起过去,也对得起未来。有个大专家说得好:“咱们不是历史的强盗,是历史的看门人。”这话,考古的人得听进去,咱们每个人也得琢磨琢磨。