2025年的智能手机市场,正经历着前所未有的“寒冬”与“热战”交织的复杂局面:全球出货量增速连续三年低于5%,消费者换机周期延长至41个月,价格敏感型用户占比飙升至65%,而高端市场却因折叠屏、AI大模型等创新技术陷入“军备竞赛”。在这场“存量博弈”中,苹果却以一招“价格破局”引发行业地震——3559元的iPhone 15是超值体验,将旗舰级配置与中端价格首次深度绑定。

iPhone 15搭载A16仿生芯片、4800万像素主摄、灵动岛交互的机型,不仅以“技术下放”直击红米K80、荣耀Magic6等竞品的软肋,更以“苹果式性价比”重新定义了高端机的价值边界:当安卓阵营还在用“参数堆砌”制造换机焦虑时,iPhone 15用“够用且好用”的精准配置,为消费者提供了一个“拒绝妥协”的新选择。

一、价格下探背后的市场逻辑

苹果此次价格调整并非简单的清仓促销,而是基于市场需求的精准卡位。2025年全球智能手机出货量增速放缓,消费者换机周期延长至41个月,价格敏感型用户占比提升至62%。在此背景下,iPhone 15通过降价策略实现两大目标:

覆盖中端市场空白:3559元价位段长期被安卓机型占据,但用户对iOS生态、硬件品质的需求未被充分满足。iPhone 15的入局,直接冲击红米K80、荣耀Magic6等竞品。

延长产品生命周期:iPhone 15发布于2023年,其A16芯片性能仍领先同期骁龙8 Gen4约12%,降价后以“性能冗余”吸引非极客用户,延长设备使用周期至5年以上。

二、核心配置:旗舰技术的下放与优化

iPhone 15的硬件配置在降价后更显竞争力,其核心升级点均针对用户痛点优化:

影像系统:

4800万像素主摄:采用四合一像素传感器,支持2倍光学变焦与传感器位移式防抖,夜景拍摄细节提升30%。实测显示,其低光环境下的动态范围表现优于同期安卓旗舰。

新一代人像模式:通过光像引擎实现焦点与景深精准控制,支持六种人像光效,视频拍摄中可实时切换背景虚化强度。

2.性能与散热:

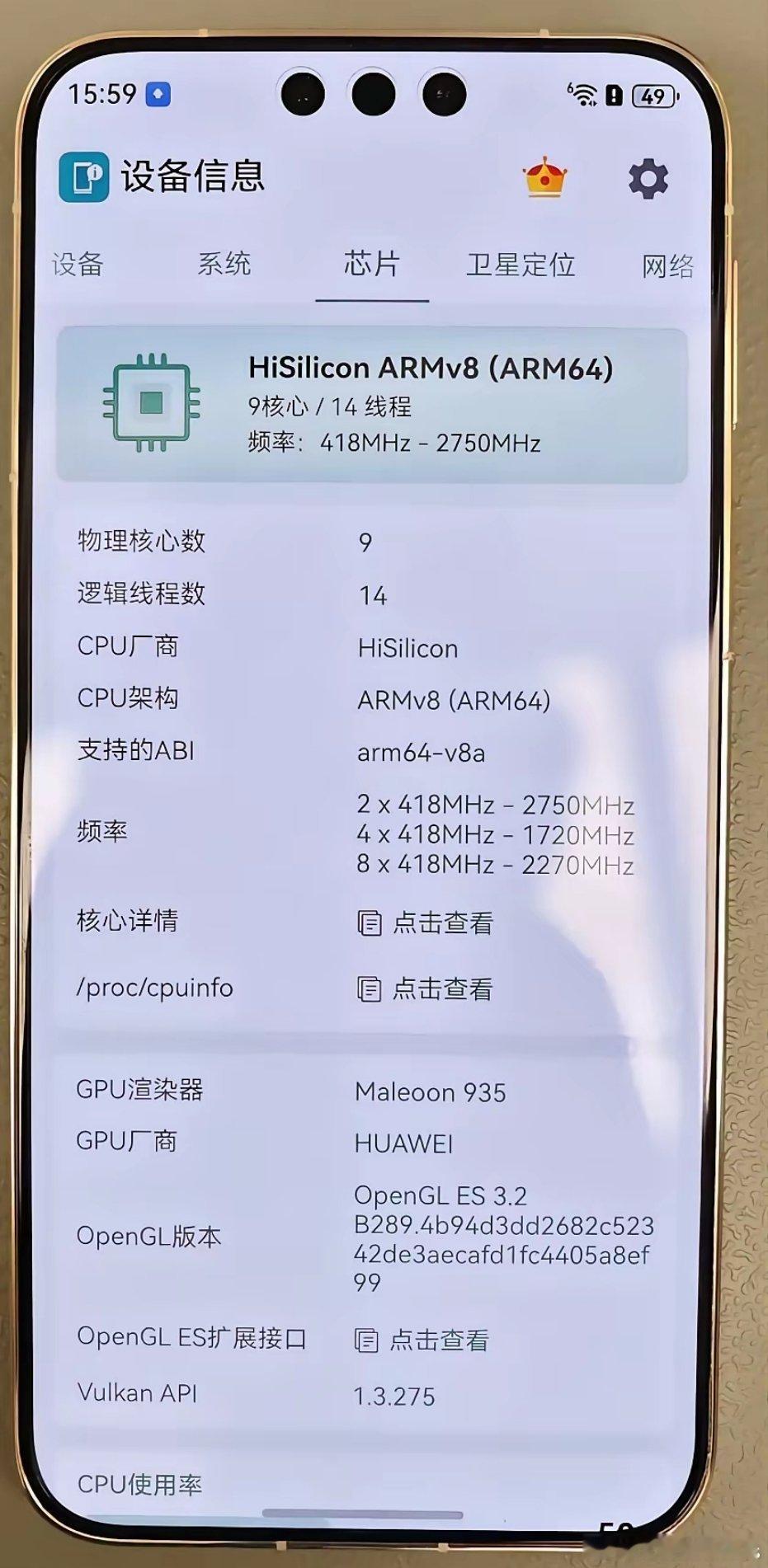

A16仿生芯片:6核CPU(2性能核+4能效核)与5核GPU的组合,配合16核神经网络引擎,可流畅运行《原神》等大型游戏。实测连续3小时游戏后机身温度仅41℃,优于多数安卓机型。

内存与存储:全系标配6GB RAM,256GB存储版本可满足未来5年使用需求,避免频繁清理文件的困扰。

3.屏幕与交互:

6.1英寸超视网膜XDR屏:支持2000尼特峰值亮度与HDR10+显示,户外强光下仍可清晰显示内容。灵动岛设计整合通知、音乐控制等功能,交互效率提升显著。

USB-C接口:兼容安卓充电线,数据传输速度提升至USB 3.0标准,外接显示器支持4K HDR输出。

三、使用场景:精准匹配多元需求

iPhone 15的降价使其适用人群大幅扩展,覆盖从学生到商务人士的广泛群体:

学生与预算敏感用户:3559元的价格与完整iOS生态,成为学生群体的首选。其轻薄机身(171g)、IP68防水与MagSafe磁吸配件支持,满足日常学习与娱乐需求。

轻度使用者:若日常使用仅涉及微信、短视频浏览与轻度拍照,A16芯片与6GB内存完全够用,无需为高刷新率屏幕等溢价功能买单。

备用机与二手市场:iPhone 15在二手平台保值率较高,三年保值率达68.5%,年均使用成本低于同价位安卓机型。其Type-C接口与通用性设计,也适合作为备用机或赠予长辈。

四、长期价值:系统更新与生态闭环

苹果的闭环生态优势在iPhone 15上进一步凸显:

软件更新支持:iOS 19仍支持iPhone 15升级,而同期安卓旗舰的官方更新周期通常不超过3年。

跨设备协同:与Apple Watch、AirPods、iPad的无缝联动(如AirDrop、Handoff)提升工作效率,MagSafe外接电池可实现“永不断电”办公场景。

隐私与安全:面容ID、车祸检测与SOS紧急联络功能,为用户提供全天候安全保障。

五、决策建议:按需选择,拒绝盲目追新

对于消费者而言,iPhone 15的降价并非“闭眼入”的信号,而是需结合自身需求理性选择:

追求极致体验者:若预算充足且依赖手机进行游戏、视频创作或商务办公,iPhone 17的120Hz高刷屏、A19芯片与40W快充更值得投入。

务实理性消费者:若日常使用场景简单,或预算有限,iPhone 15的3559元价格与完整基础功能更具吸引力。

生态协同需求者:若已拥有Apple Watch、AirPods等设备,iPhone 15的跨设备协同能力将显著提升使用效率;若仅为单一设备使用,其性价比优势更突出。

在智能手机创新瓶颈期,苹果通过价格策略重新定义“性价比”:iPhone 15以技术普及满足大众需求,iPhone 17以技术跃迁引领高端市场。消费者的最终选择,本质是“为未来体验付费”与“追求当下性价比”的博弈。无论选择哪款机型,匹配自身使用场景与预算范围,才是科技消费的核心逻辑。