夜深了,窗外山村里只有几声犬吠和虫鸣。王老师揉了揉酸涩的眼睛,面前摊开的一摞作文本已经批改完了,红色的批注和勾画,是她一天辛劳的见证。但她还不能睡,电脑屏幕上那个空白的文档,标题是“关于农村小学语文教学模式的探讨”,像一座大山压得她喘不过气。为了评上那个盼了多年的高级职称,这篇论文是绕不过去的坎。

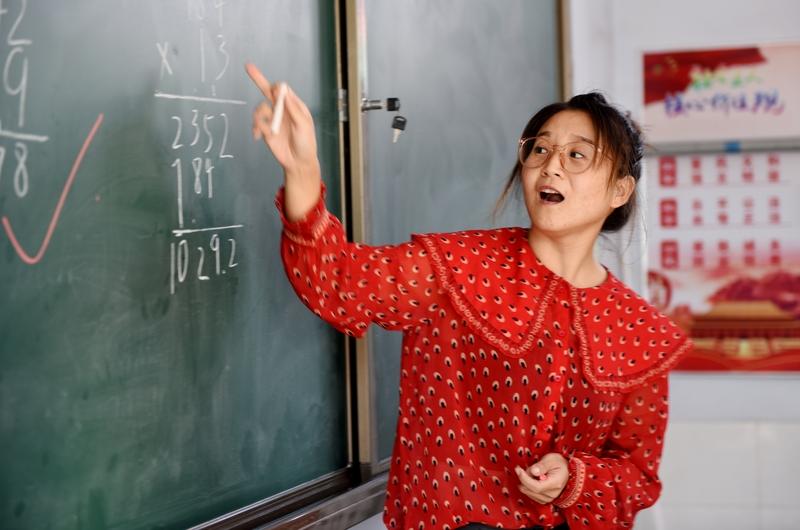

对于像王老师一样,常年扎根在乡村的教师来说,这样的场景恐怕再熟悉不过了。他们是多面手,包揽好几个年级、好几门学科的教学任务是常态,课后还要处理各种班级杂务,关心留守孩子的心理健康。他们的时间和精力,几乎都倾注在了学生身上和三尺讲台之上。让他们在繁重的工作之余,去写一篇符合学术规范、有理论深度的论文,实在有些强人所难。

过去很长一段时间,职称评审体系里那根“论文”的硬杠杠,确实难倒了不少英雄汉。很多教学能力出色、深受学生爱戴的一线好老师,就因为拿不出一篇像样的论文,职称晋升之路被生生卡住。为了过关,有的人只能硬着头皮东拼西凑,有的人甚至不得不花上数千块钱,求助于网上那些“代写”机构。这不仅增加了经济负担,更让教书育人这份神圣的工作,沾染上了一丝无奈和尴尬。大家心里都憋着一股劲:难道我把一个基础薄弱的孩子教到全班前列,还不如一篇空洞的理论文章吗?

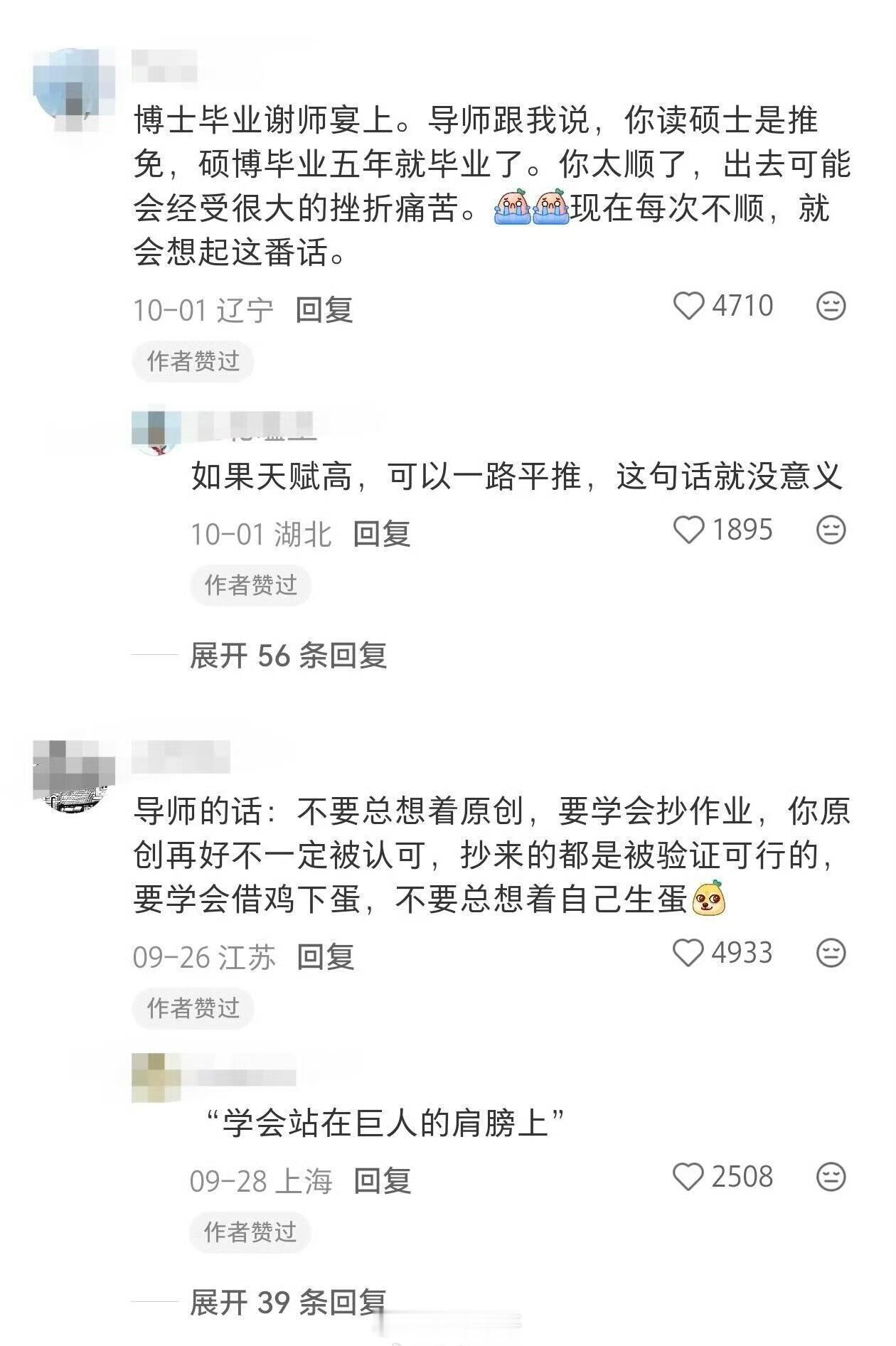

好在,这种“让讲台的归讲台,让论文的归论文”的呼声,终于得到了回应。近年来,教育主管部门一直在推动评价体系的改革,强调要破除“唯论文”的倾向,把真正的教育教学实绩作为评价的核心。最近,这股改革的春风吹得更实在了。政策导向明确提出,对于乡村中小学教师,可以用更能体现工作实际的教学案例、教案、课题研究报告等成果来替代论文要求。

这意味着什么?意味着王老师不必再对着那个空白文档发愁了。她完全可以把自己如何帮助班里最内向的那个小女孩变得开朗自信、敢于举手发言的过程,整理成一个详实的教学案例。她为孩子们设计的那个利用田间作物来学习数学的应用题教案,本身就是一份极具价值的教学成果。这些源于真实教学土壤、带着泥土芬芳的材料,终于可以名正言顺地成为职称评审的“硬通货”。

前不久,邻县的一位李老师就成了第一批“吃螃蟹”的人。他感慨地说:“我这次评副高,交的就是一份持续三年的留守儿童成长追踪记录。里面有每次家访的对话,有孩子成绩和性格的变化,还有我为他设计的辅导方案。评委老师说,这比任何论文都更能看到一个老师的用心和水平。那感觉,真是长舒一口气,终于不用再去琢磨怎么凑字数、找人发表了。”

这个变化,是对一线教师专业价值的真正尊重。它让评价回归了教育的本质,鼓励老师们把更多的心思花在如何教好学生、如何解决实际问题上,而不是为了职称去生产学术“垃圾”。

当然,好的政策从顶层设计到基层落地,还需要一个过程。各地的具体实施细则可能会有差异。所以,各位正在为职称发愁的老师们,在感到欣喜的同时,也别忘了行动起来。主动去咨询一下当地的教育主管部门或者学校的人事部门,了解最新的申报指南和具体要求,看看“教学案例”这扇窗具体是怎么向你敞开的。希望这个新福利,能让更多坚守在乡村的优秀教师,卸下不必要的包袱,更从容、更有尊严地走在教育的路上。