中国矿业大学南湖校区2.9亿元收购490套现房作宿舍的公示,让高校“置业”成为热议焦点。套均60万元的五折价格、96至145平的宽敞户型,既让学生直呼“住宿升级”,也为房地产去库存提供了新样本。

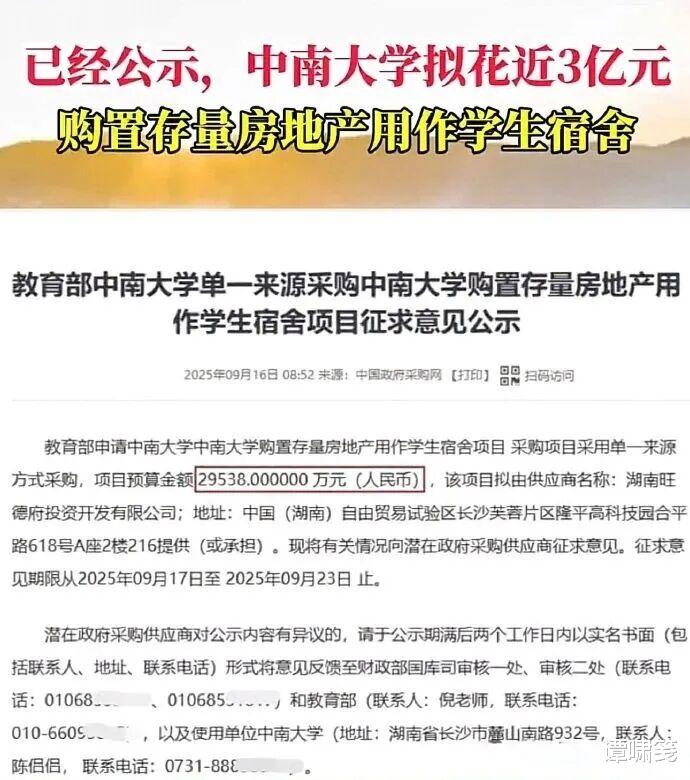

当合肥工业大学、中南大学等高校相继跟进的身影浮现,这场教育资源与楼市库存的跨界联动,看似是供需契合的“神操作”,却在人口结构的变迁中暗藏着值得深思的长远命题。

高校“买房潮”的兴起,本质是双重压力下的必然选择。一边是高校扩招带来的住宿缺口持续扩大,另一边是房地产市场高企的库存亟待消化,两者的相遇形成了奇妙的供需闭环。

中国矿业大学的公示数据显示,其宿舍面积缺口达13.7万平方米,且随着招生规模扩大还将递增,而校内无地可开发、周边无地可出让的现实,让自建宿舍成为“不可能完成的任务”。

这种困境并非个例:北京大学、复旦大学、南开大学等顶尖高校已明确不再为部分专业学位硕士提供宿舍,不少学生被迫承担一线城市高昂的租房成本,甚至出现“上学难,住宿更难”的窘境。

房地产市场的低迷则为高校提供了成本优势。当前全国商品房待售面积仍稳定在7亿平方米以上,10月末待售面积达7.56亿平方米,去库存压力可见一斑。

对开发商而言,批量出让存量房给高校既能快速回笼资金,又能减少长期持有的成本损耗;对高校而言,五折左右的批量采购价远低于自建成本——省去了土地出让金、工程建设周期和配套设施投入,短期内就能形成住宿供给能力。

中南大学2.95亿元、合肥工业大学1.176亿元的购置案例,都印证了这种模式的成本优势,网友口中“省地皮、省建造,坐拥长期租客”的评价,道出了其现实吸引力。这场联动确实实现了多方共赢。

学生告别了拥挤的传统宿舍,获得了更舒适的居住体验;高校破解了扩招后的住宿瓶颈,避免了因住宿不足限制招生规模;地方政府则借助高校采购消化了库存,缓解了楼市下行压力。

更重要的是,这种模式打破了高校住宿“自建自管”的传统思维,通过整合社会存量资源满足教育需求,展现了开放共享的治理智慧。在土地资源紧张的城市,这种“校地联动”的思路为解决公共服务资源短缺问题提供了可借鉴的范本。

但欢呼之余,潜藏的挑战也不容忽视。

最直接的是校外住宿的管理难题,490套房源分布在14栋建筑中,学生分散居住必然增加安全管理、纪律约束的难度,社区物业管理与高校管理的衔接、学生权益保障等问题,都需要系统性方案支撑。

更关键的是适用性问题,这种模式仅适用于房价适中、库存充足且学校预算充裕的城市,在一线城市核心地段,即便有库存,高校也难以承担高昂的购置成本;而在库存不足的三四线城市,又缺乏可对接的房源,盲目推广必然水土不服。

比现实挑战更值得警惕的,是人口结构变迁带来的长期风险。

当前高校住宿紧张的核心原因,是20年前人口出生高峰的“红利”——2000至2010年间,我国年出生人口稳定在1500万以上,2000年更是达到1771万的高峰,这部分人群正集中进入大学阶段。

正如黄宏、宋丹丹小品中展现的那样,彼时即便有计划生育政策,民间依然潜藏着旺盛的生育意愿,经济高速发展带来的信心让家庭愿意生育子女。

但今时不同往日,生育意愿的断崖式下跌已成为不争的事实。

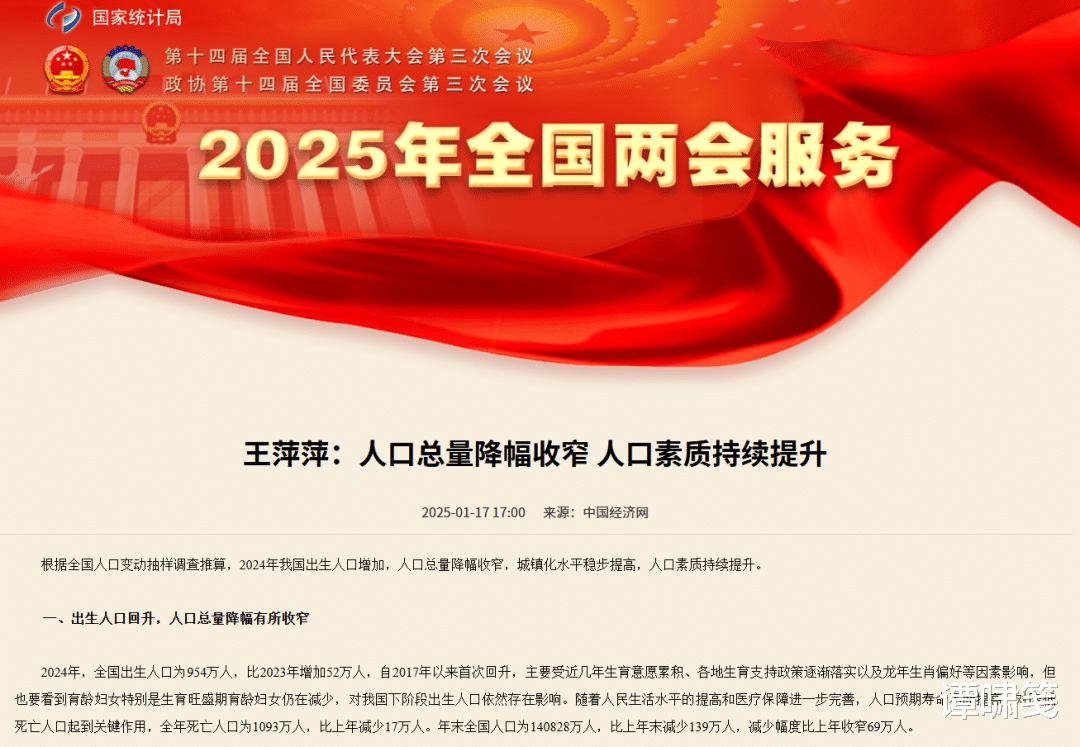

2024年我国出生人口仅954万,较2016年的1786万近乎腰斩,即便放开三胎、推出育儿补贴等催生政策,效果仍显微薄。

按照高校招生周期推算,15年后的2040年,适龄大学生数量将较现在大幅减少,届时今日重金购置的宿舍,极有可能面临“学生锐减、房源闲置”的尴尬境地。

高校作为公立机构,其资产本质是公共资源,今日为消化楼市库存而投入的财政资金,若未来沦为闲置资产,本质上是将房地产泡沫的风险转移给了全民买单。

这种风险并非杞人忧天。

历史上不乏公共资源因人口变化而闲置的案例,部分农村地区因人口外流导致学校、医院闲置,就是前车之鉴。高校“置业”若只着眼于短期解困,而忽视人口趋势的长期影响,很可能造成公共资金的浪费。

更理性的做法,或许是在购置过程中加入动态规划思维:例如选择可灵活转换用途的房源,未来闲置时可改造为科研用房、教师公寓或对外租赁;采用“租赁+购置”结合的模式,避免一次性投入过大;建立跨区域高校资源共享机制,应对不同地区学生数量的波动。

说到底,高校买房作宿舍的创新,终究是应对短期矛盾的权宜之计,无法替代对教育资源配置和人口结构的深层思考。

它揭示的不仅是住宿供给与楼市库存的匹配,更折射出我国人口发展与公共服务规划之间的衔接难题。

今日的“双赢”值得肯定,但更需要未雨绸缪的长远布局:既要通过灵活的资源整合解决当下的住宿困境,更要通过完善生育支持政策、优化教育资源布局,从根源上化解未来可能出现的供需失衡。

唯有如此,公共资源才能真正实现高效利用,而不是在短期红利与长期风险之间摇摆。