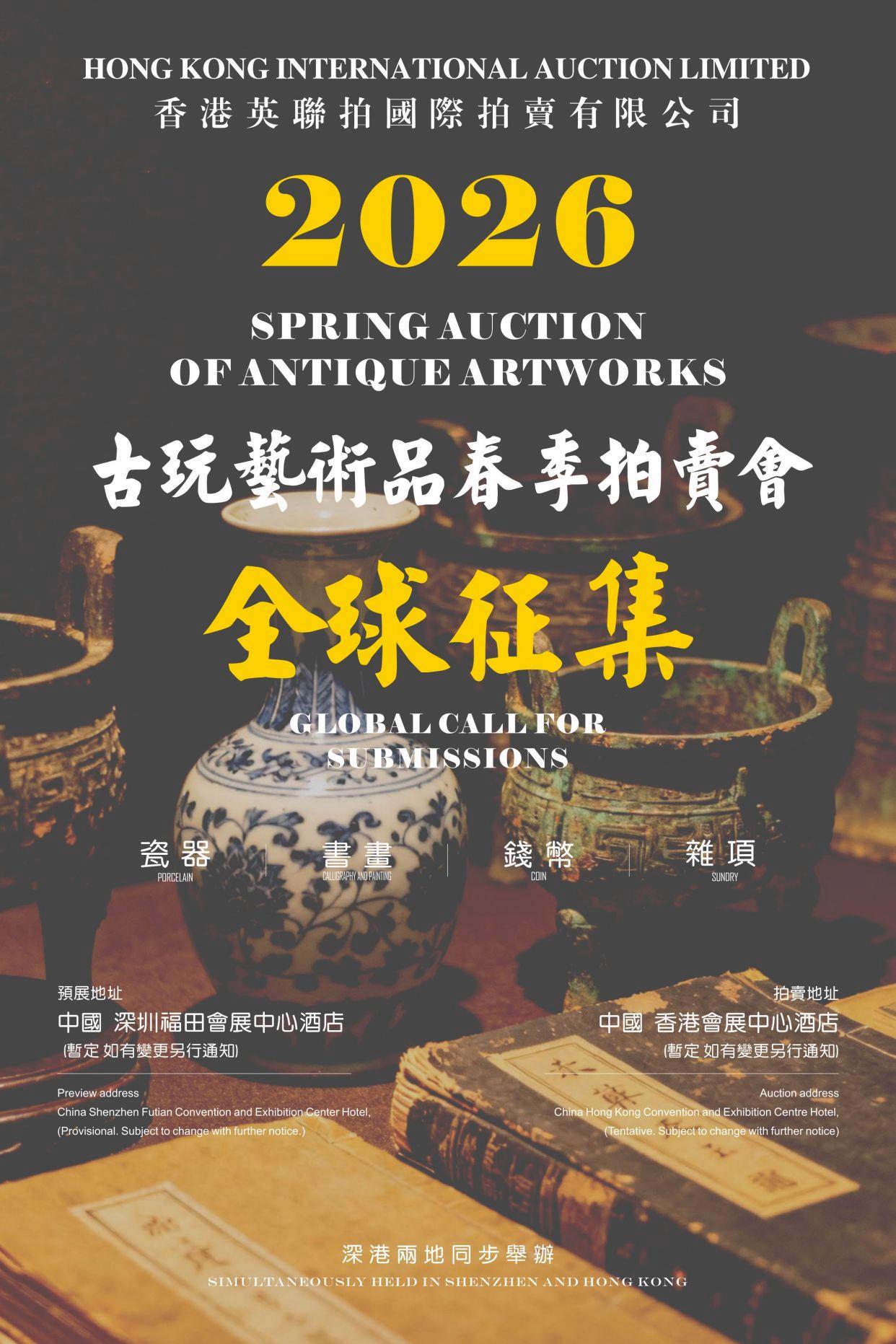

在香港英联拍国际拍卖会上,一件北宋钧窑三羊开泰赏瓶以220万港币落槌。当聚光灯打在这件千年古物上时,釉面折射出的不只是窑变的紫红斑彩,更映照出中国陶瓷史上最辉煌的技术革命。

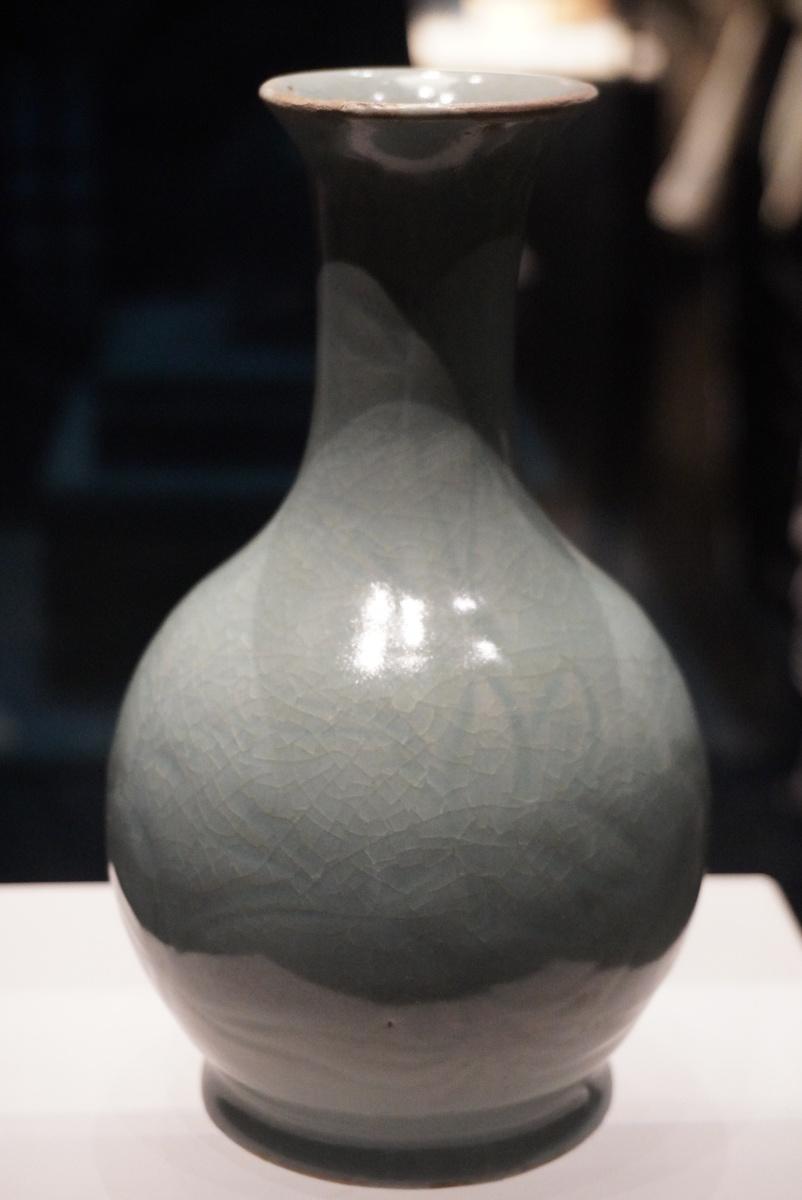

这件高约30厘米的赏瓶让现场藏家惊叹的,是它近乎苛刻的完整性。瓜棱形腹部每道弧线都如数学公式般精确,肩部三道玄纹如同青铜器的弦纹,将整个器型撑起挺拔的骨架。河南博物院1962年禹州黄庄窖藏出土的同类器,成为它身世的最佳注脚——这意味着我们眼前的花口瓶,出自北宋钧窑核心窑场的顶尖匠人之手。

与同期汝窑常见缩釉、器型微瑕的情况不同,这件钧窑瓶展示了惊人的稳定性。其月白釉底上自然流淌的紫红斑块,实则是工匠们以氧化铜为着色剂,在1300℃窑火中创造的化学魔术。这种技术直到18世纪欧洲仍无法复刻,而中国匠人在北宋就已掌握让金属氧化物在釉层中自由呼吸的秘诀。

三羊开泰纹样并非随意点缀。在《周易》中,"泰"卦对应农历正月,三阳生于下,寓意"天地交而万物通"。宋徽宗执政期间,这种融合儒家仁和思想与道家自然美学的符号,成为官窑器的典型装饰语言。细看瓶身羊首,造型抽象却充满韵律感,与台北故宫藏钧窑出戟尊上的兽面纹一脉相承。

当代鉴定专家常以此类符号化元素作为判定官窑等级的依据。相比民钧窑的随意洒脱,官钧作品总在细节处暗藏规训:玄纹必为单数,釉层厚度误差不超过0.2毫米,就连紫红斑的分布都遵循着"疏可走马,密不透风"的美学法则。这种近乎偏执的工艺标准,让千年后的X光检测显示其胎釉结合仍无丝毫开裂。

窑火不熄的文明接力拍卖师落槌瞬间,220万港币的成交价背后,是一场跨越千年的价值认同。北宋工匠不会想到,他们用禹州神垕镇的陶土烧制的日常陈设器,会成为后世争相收藏的艺术珍品。就像1964年故宫专家叶喆民在禹县窑址发现的那些瓷片,当年不过是窑工随手丢弃的次品,如今却成为拼凑陶瓷史的重要碎片。

当代藏家对这件钧窑瓶的追逐,与其说是投资,不如说是对一种文明生产方式的致敬。当我们在博物馆灯光下凝视它的釉色变化时,实际上是在观摩北宋匠人控制火焰的精准度,体会他们以陶轮为笔、以窑火为墨的创作状态。这种将实用器升华至艺术品的能