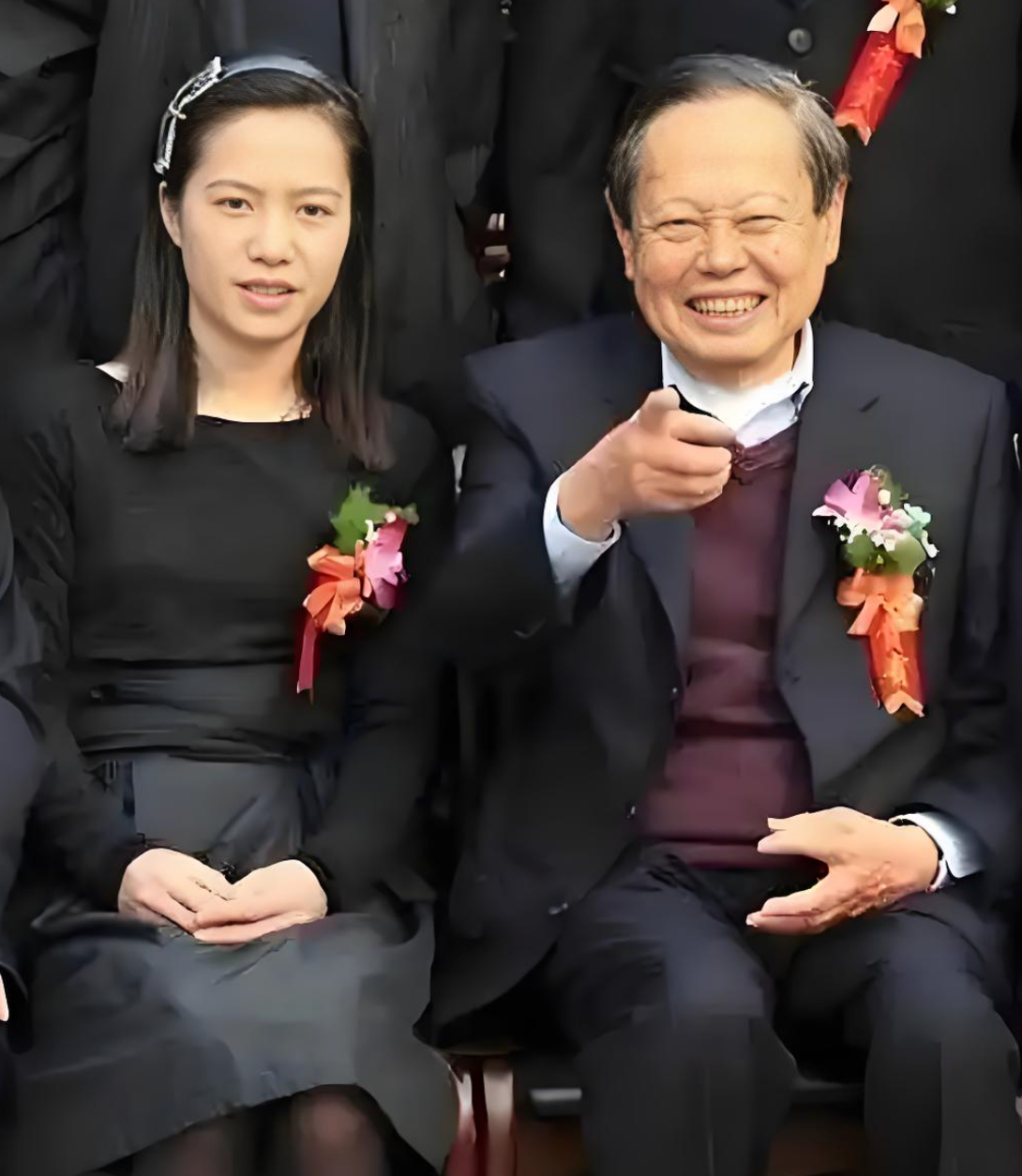

杨振宁先生的离世,再次将公众视线聚焦于他与翁帆的婚姻关系上。面对舆论对这段“爷孙恋”的持续争议,翁帆以平静而坚定的态度回应:“杨先生离开时一定很欣慰,他的一生为民族复兴、国家强盛和人类进步交出了满意的答卷。”这份从容背后,折射出一位高知女性的格局与纯粹。

外界曾以“贪图名利”的标签定义她,但她始终以自身的坐标与底气,超越了世俗的评判标准。

公众对杨振宁遗嘱中财产分配的关注——他将全部财产(包括别墅)捐出,仅留一套房屋使用权给翁帆——引发了新一轮讨论。部分人质疑翁帆21年婚姻的“得失”,却忽略了她在成为“杨振宁夫人”前早已绽放的光芒:出身潮州书香世家,本科毕业于汕头大学英语专业,后考取广东外语外贸大学翻译系硕士。

她的优秀,本就不依附于任何身份标签。

回溯两人缘分,早在1995年杨振宁与妻子杜致礼访问汕头大学时,负责接待的翁帆便以出色的表现留下深刻印象。有传言称,翁帆与年轻时的杜致礼气质相似,这或许为后来命运的交织埋下伏笔。2003年杜致礼去世后,翁帆与杨振宁通过书信交流逐渐加深理解。

经历了一段失败婚姻的翁帆,在精神共鸣中跨越年龄差异,选择与这位科学巨擘携手同行。

2004年结婚时,面对“老少配”的舆论风暴,翁帆以一句“我嫁的是智慧,不是皱纹”回应质疑。这句话不仅展现了她的清醒与坚定,更揭示了高知女性对婚姻本质的理解——她们追求的是灵魂的高质量对话,而非世俗定义的年龄匹配。

杨振宁亦非普通老人,80岁仍能自驾出游、思维敏捷,其充沛的精力与卓越智慧,构成了超越年龄的生命魅力。

这段婚姻中,杨振宁给予翁帆的不仅是法律层面的郑重承诺(公开婚姻、明确财产安排),更是精神上的相互成就。婚后,翁帆并未沉溺于物质生活,而是追随杨振宁的脚步投身学术与公益:陪伴他出席活动、参与慈善事业,将精力投入更有价值的社会贡献中。

2011年,她考入清华大学建筑学院攻读博士,专注于近现代建筑保护研究,持续拓展自我价值的边界。

翁帆与杨振宁的婚姻,本质是一场精神世界的深度共振。

它超越了世俗对年龄、财富的狭隘计算,诠释了高知群体对理想伴侣的独特定义——当灵魂足够丰盈,外在条件便不再是衡量关系的尺度。

如今,当公众重新审视这段关系时,或许该以更开阔的视角理解:真正的契合,从来不在外界的打分表上,而在两个独立个体对生命意义的共同追寻中。