欧阳修画像

北宋庆历六年的滁州山间,欧阳修以一支笔剖开了文人精神世界的褶皱,写下《醉翁亭记》;数十年后,苏轼两度挥毫,以楷书的端凝与行草的奔涌,为这篇千古佳作注入新的生命。一文两书的背后,不仅藏着宋代文学与书法的巅峰对话,更凝结着中国文人史上一段温润深厚的师徒情谊。

苏轼画像

《醉翁亭记》的妙处,在于以“乐”为线,织就了一幅“俗雅共生”的文人画卷。它没有刻意雕琢的辞藻,却将山水之乐、庶民之乐、太守之乐层层递进:“林霏开,云归而岩穴暝”的晨昏之变,是目之所及的自然之趣;“负者歌于途,行者休于树”的市井烟火,是心之所向的民生之暖;而“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的喟叹,更是欧阳修将个人的贬谪之愁,化为与民同乐的豁达,让文人情怀挣脱了书斋的局限,有了烟火气与济世心。这种“以小见大”的笔力,让一篇游记超越了时空,成为中国人精神世界里的“心灵驿站”。

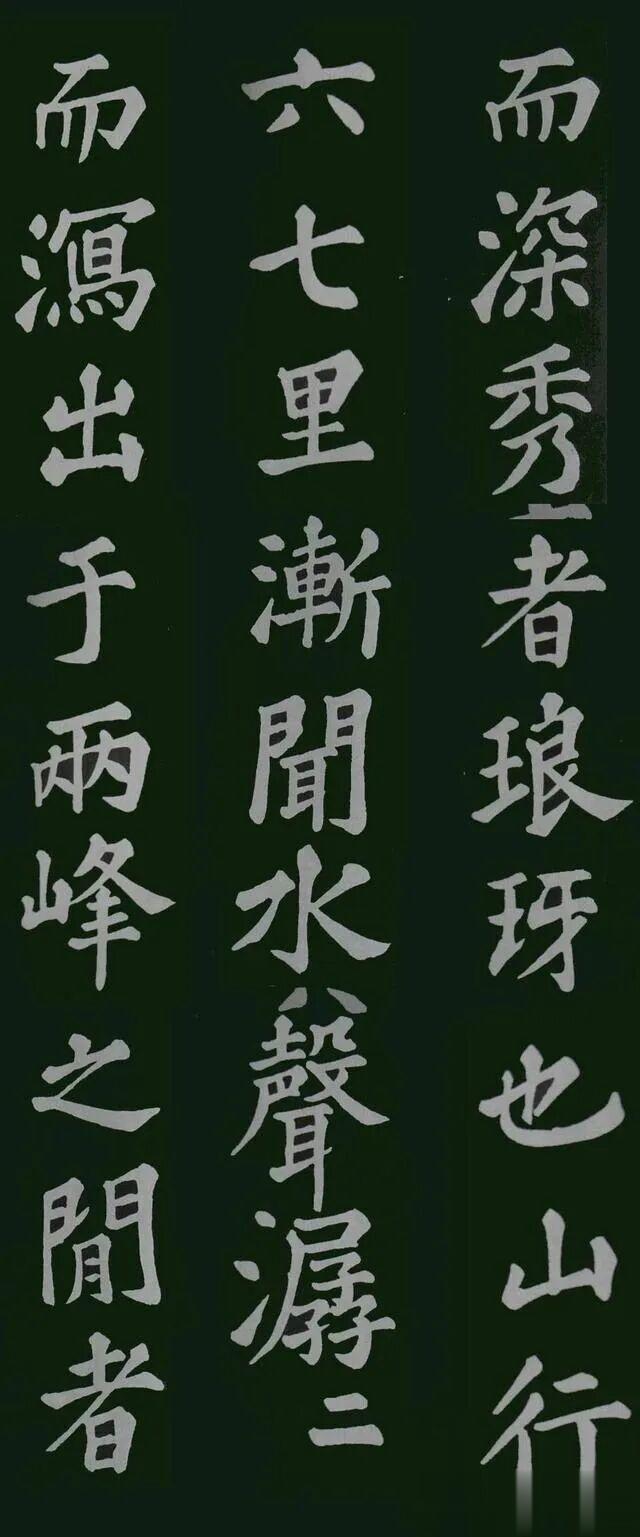

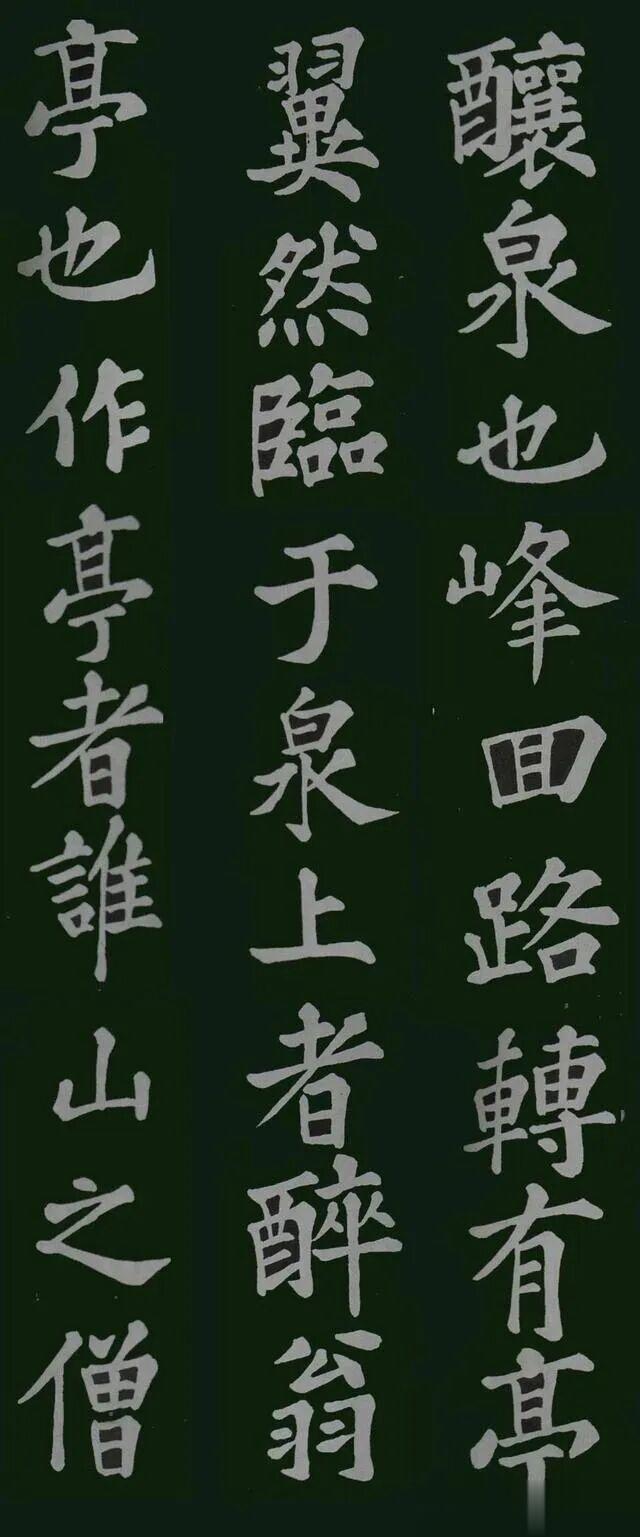

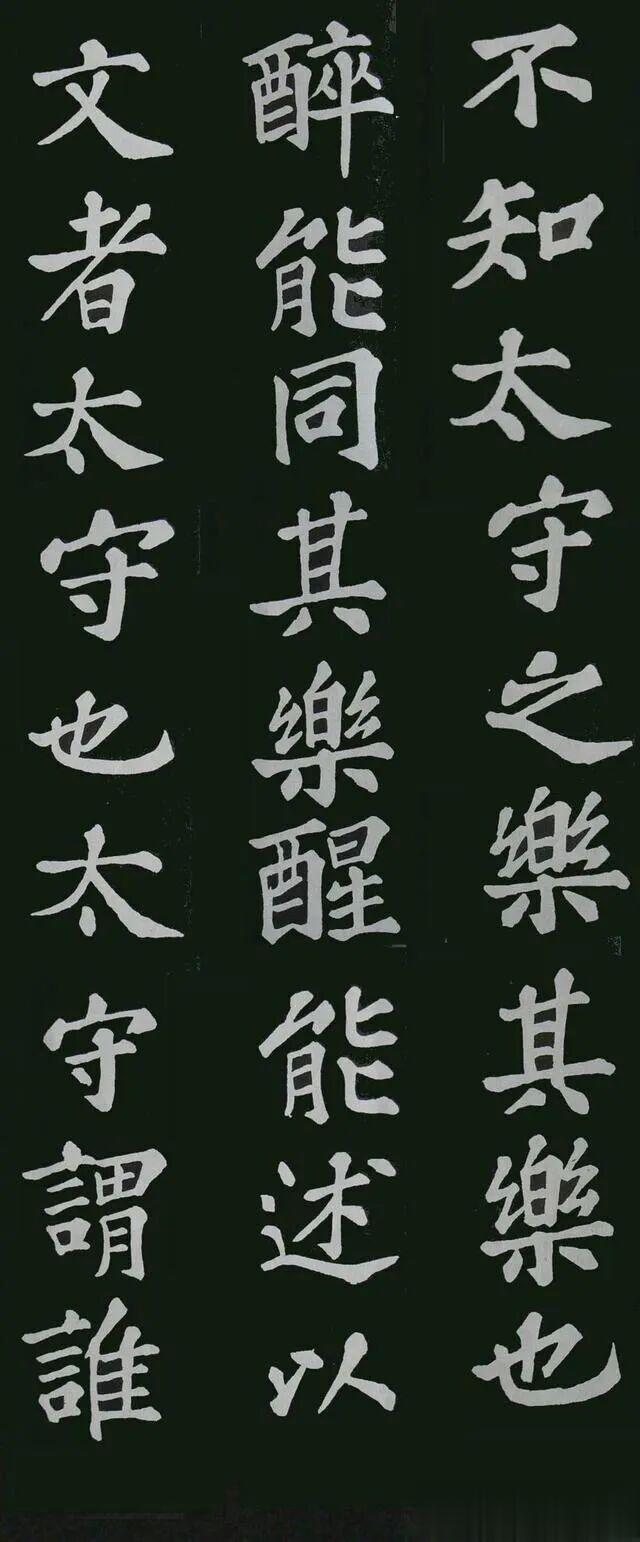

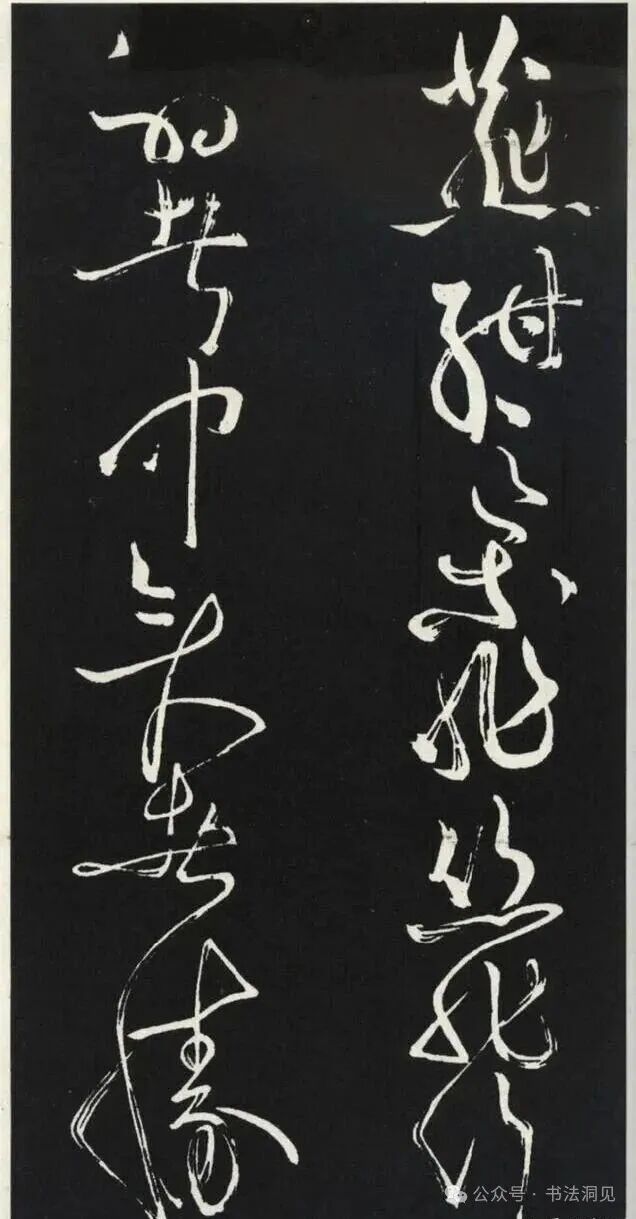

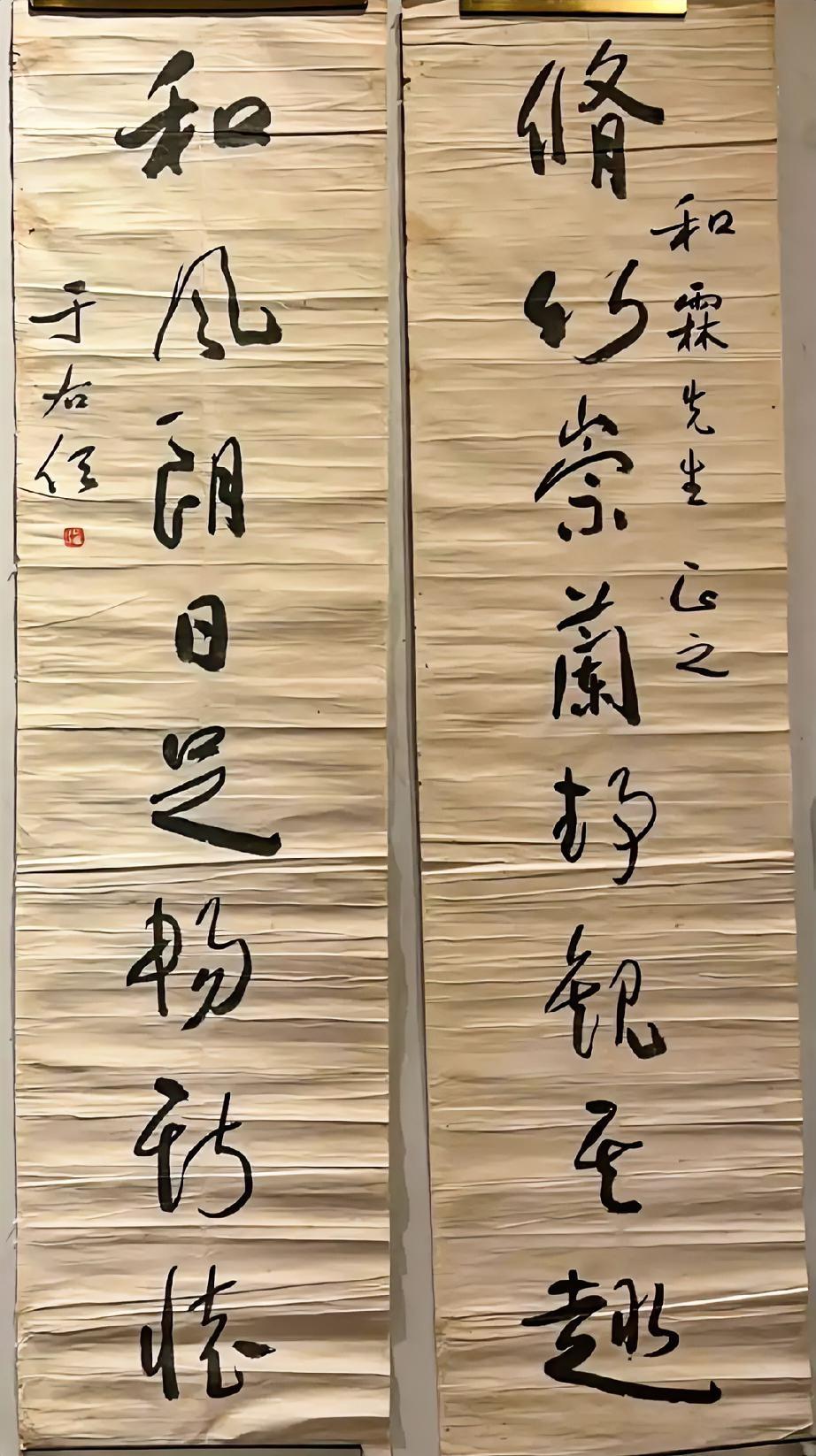

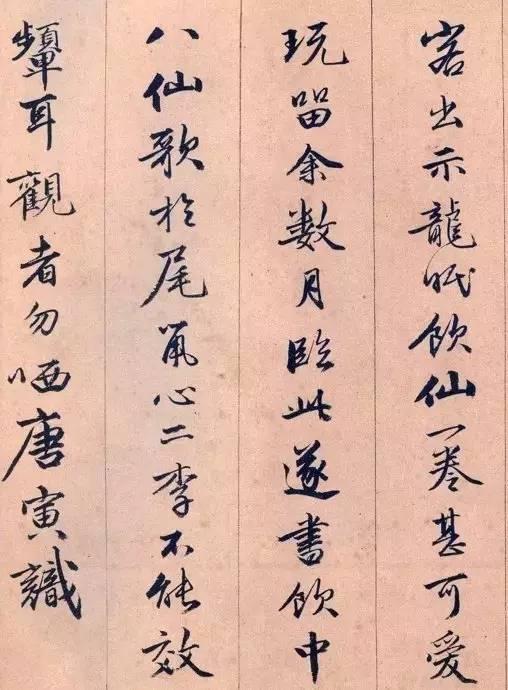

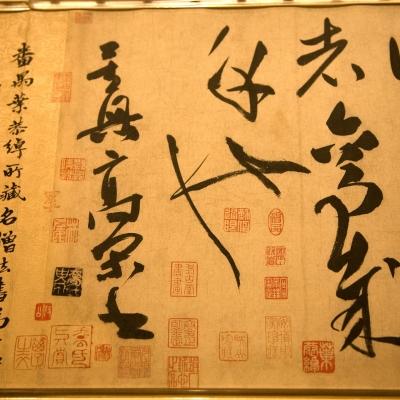

苏轼对这篇散文的偏爱,近乎执拗。公元1091年,苏轼知颍州时,受请写了两体《醉翁亭记》。一是应开封府刘季孙求书,于十一月乙未,以真、行、草相间字体写成长卷,世称草书《醉翁亭记》;一是应滁州太守王诏求书,于十一月乙巳,以大字楷书写成,世称大字楷书《醉翁亭记》。他以两种截然不同的书体连书两遍,绝非偶然。大字楷书版,笔力沉雄,结体端庄,每一笔都如磐石般稳重,似在以规整的法度,呼应欧阳修文中“太守与民同乐”的严谨初心;而行草书版,则笔墨奔涌,线条灵动,墨色的浓淡枯湿间,藏着他对“醉翁之意”的共鸣——那是挣脱束缚后的洒脱,是与欧阳修精神共振的自由。苏轼曾坦言“吾师醉翁者也”,这两遍书法,便是最真诚的“隔空拜师”,以笔墨为媒介,与偶像进行跨越时空的对话。

欧苏之间的感情,早已超越了普通的师生,是“精神知己”的惺惺相惜。嘉祐二年,欧阳修任科举主考官,力排众议录取了文风新锐的苏轼,甚至断言“老夫当避此人出一头地”。这份知遇之恩,让苏轼终身铭记。后来欧阳修晚年退居颍州,苏轼专程前往拜谒,两人泛舟西湖,煮酒论诗,无话不谈。欧阳修曾将自己的文稿托付给苏轼,这份信任,是对苏轼文学品格的最高认可。而苏轼也始终以欧阳修为精神标杆,在仕途坎坷时,以“醉翁”的豁达自勉;在文学创作上,继承欧阳修“文以载道”的理念,却又开拓出新的境界。

当我们今天再读《醉翁亭记》,再看苏轼的两版书法,看到的不仅是文字与笔墨的美,更是一种文人精神的传承。欧阳修以文载道,写下“与民同乐”的赤子之心;苏轼以笔为媒,延续这份精神的火种。他们的情谊,没有轰轰烈烈的传奇,却在一纸一文、一笔一墨间,温润了整个宋代文坛,也为后世文人树立了“知己相惜、薪火相传”的典范。这份跨越时光的共鸣,或许就是《醉翁亭记》与苏轼书法流传千年的真正魅力。

评论列表