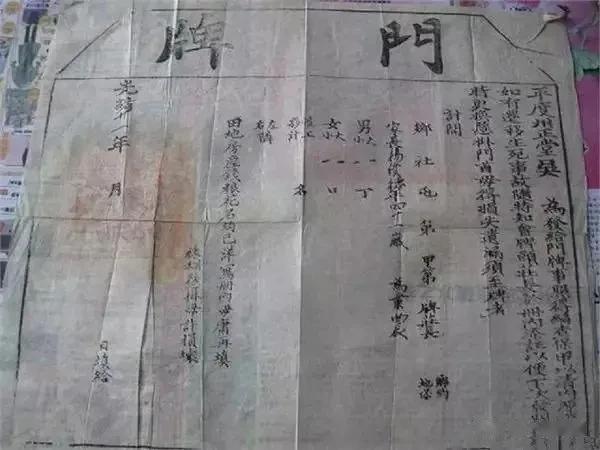

古代女子为何常常“卖身葬父”?挖个坑埋了不行吗?原因说来无奈 以前的古装剧中,经常有这样的情节,一个女子跪在街头,身穿孝服或衣衫褴褛,前面放一个破碗,拿一块破布写上“卖身葬父”。 幸运一点的,确实会被大户人家买走,签下卖身契,换得零丁碎两可以安葬自己刚过世的父亲。 可是大家有没有过疑惑,既然都很穷了,也不祈求为父亲风光大葬了吧,那为什么不直接找个地方挖坑埋了呢,还要带着父亲的尸首四处漂泊? 首先一个很重要的原因是,古代土地是私有制的,也就是说每一分每一寸都可能有主人,因此不能随便挖地埋葬。 其次就是卖身葬父体现了古人为人子女应尽的孝道,而最重要的原因则与古代的户籍管理制度有关。 有的人并不是一生都待在自己的家乡里,由于天灾人祸,有时候被迫背井离乡。等到情况安定下来以后,有人会选择回乡,有人会选择在外地安家。 由于古代人口户籍都是由当地衙门进行管理,不像现在是全国联网。因此一旦有人去了外地,不幸身亡后还留下子女,子女没有办法证明自己的身份,既不能回乡,也不能留在当地,于是成了流民。 不过,流民还是可以在当地申请落户的,只是有一个条件,那就是在当地有“房产”,墓地也算。 这也是为什么那么多人选择卖身葬父的原因,因为只有这样,他们才能获得属于自己的户籍,成为一个有“身份”的人。