说一件让大家特不可思议的事情,2008年,全国电视都已非常普及的情况下,我国“两弹一星”元勋,已经是97岁高龄的钱学森,才第一次拥有了属于自己的电视机。

在这一年,北京奥运会成功举办,全世界的目光都聚焦在我国,而钱学森的生活也因为这台电视机发生了一些小小的变化。

也正是退体后,有自已的时间、自已的电视机后,便引出了著名的“钱老三问”?

钱学森同志,想必大家都非常清楚他是谁,为国家做过多大的贡献!

他1911年出生在上海一个富裕的家庭,母亲张兰娟也经常给他讲岳飞的故事,从而也激发了钱学森强烈的民族自豪感和爱国情怀。

父亲钱均夫更是注重培养他各个方面的均衡发展,书房里的藏书任由钱学森随便翻阅,这也为他日后的学习和研究打下了坚实的基础。

在1929年,钱学森以优异成绩考入上海交通大学机械工程系。

到了1935年,钱学森离开祖国,前往美国麻省理工学院航空系留学,在那里,他仅仅用了一年时间就获得了航空工程硕士学位。

之后,他又转入美国加州理工学院航空系,在世界著名力学大师冯·卡门教授的指导下,从事航空工程理论和应用力学的学习研究。

在此期间,钱学森与导师冯·卡门共同完成了高速空气动力学问题研究课题,建立了“卡门-钱近似”公式!

这一公式的提出,使他在28岁时就成为了世界知名的空气动力学家。

他还独立完成了《关于薄壳体稳定性的研究》,在航空技术工程理论界获得了很高的声誉。

在美国取得了巨大的成功后,钱学森始终心系祖国!

在1948年,他为了准备回国,退出美国空军科学顾问团,辞去海军军械研究所顾问职务!

新中国成立后,他回国的心情更加急迫!但美国却不愿意让这样一位杰出的科学家回到中国,便通过非法手段将钱学森关押了起来,这一关押便长达5年。

最终,在毛主席、周总理等党和国家领导人的亲切关怀下,经过我国政府的严正交涉和国际友人的热心援助,钱学森终于在1955年冲破重重阻力,回到了祖国的怀抱!

钱学森一回到祖国,就立即投入到了新中国的建设中。

在1956年,他受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院,并担任首任院长。

此后他便开始了在中国航天事业领域的伟大征程。

在钱学森的带领下,中国的航天事业从无到有,从小到大,取得了一个又一个举世瞩目的成就。

如1960年2月,他指导设计的中国第一枚液体探空火箭发射成功;

1964年,中国成功引爆了第一颗原子弹;

1966年,他作为技术总负责人,协助聂荣臻成功组织了中国首次导弹与原子弹“两弹结合”试验;

1970年4月,他牵头组织实施了中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射任务,这一壮举让中国成为了世界上第五个能够独立发射人造地球卫星的国家。

此后,钱学森又参与了一系列与导弹、火箭、卫星相关的重要工程与试验,为中国的国防和航天事业做出了不可磨灭的贡献!

同时他还在技术上取得了重大突破,培养了一大批优秀的科技人才,为中国航天事业的可持续发展奠定了坚实的基础!

退休后,随着无情的岁月不饶人,让晚年的钱学森听力严重受损,收音机里的声音渐渐变得模糊不清。

那些曾经熟悉的知识和信息,也慢慢变得遥不可及。

钱学森同志一生简朴,尽管电视机在当时早已普及,但他却从未有过一台属于自己的电视,获取信息也总是通过报纸、书籍和收音机来。

于是,在2008年底的一天,钱学森终于向儿子钱永刚提出了一个想法:“买个电视贵不贵啊?”

从这句话中,我们就能感受到这位老人对新知识的渴望,以及对生活中一些小小改变的期待!

在了解到父亲的诉求后,钱永刚自然是立刻满足了父亲的愿望,于是很快,一台电视机就出现在了钱学森的家中。

当电视机被打开,屏幕上闪烁着五彩斑斓的画面,一度让钱学森的眼神中充满了好奇。以至于让他专注地看着屏幕,试图从中找到那些他所关心的信息。

这天钱学森坐在电视机前,看着屏幕上接连出现的外国汽车广告,眉头渐渐皱了起来。

那些豪华的汽车,先进的技术,无不让人眼前一亮。

但对于钱学森来说,这些画面却如同针刺一般,扎在了他的心上。

他不禁想起了自己年轻时的经历,想起了那个为了实现科学救国的理想,远渡重洋前往美国留学的自己。

那时的他,立下了学成归国、报效祖国的信念,即使在美国遭受了种种不公和磨难,他也从未动摇过。

如今看到中国的市场上充斥着外国的汽车,而国产汽车却似乎总是跟在别人的后面,这让他的心中充满了忧虑和不甘。

更让钱学森感到不悦的是,当他得知当时的国产汽车很多核心技术都是来自外国时,他的脸色变得更加凝重。

这也让他在脑海中浮现出了我国航天事业发展的艰难历程,想起了那些年,他和无数科技人员一起,在艰苦的条件下,凭借着自己的智慧和毅力,成功研制出了中国的导弹、原子弹和人造卫星!

那时的中国,面临着比汽车工业更为严峻的技术封锁和困难,但他们却没有退缩,而是迎难而上,创造了一个又一个奇迹。

可如今,为什么在汽车这个领域,我们却似乎总是难以摆脱对外国技术的依赖呢?

钱学森的心中充满了疑问,也充满了对中国汽车工业未来的担忧!

看着电视上的外国汽车广告,以及要面临诸多的问题,以及关乎着中国汽车工业,关乎着中国科技发展,更关乎着我国人才培养的问题,让钱学森的心情再也不能平静!

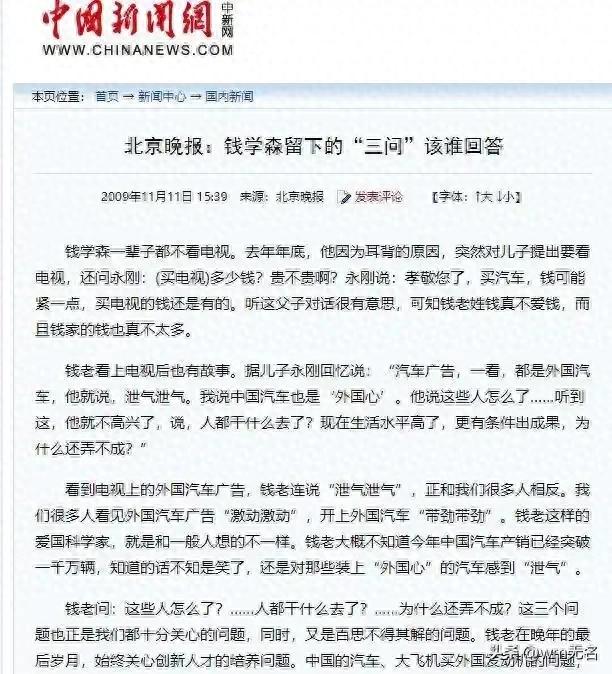

于是,有了97岁的同志,关乎国家生计,说出了那句著名的“钱老三问”:“这些人怎么了?人都干什么去了?为什么还弄不成?”

这三问,狠银的敲响在了每一个中国人的心上!

更是对从事汽车工业的科研人员及工作人员提出了严厉的不满!

因为钱老问的“这些人怎么了?”问的是那些从事汽车工业的科研人员和工作人员。

在他看来,我国并不缺乏聪明才智,并不缺乏努力奋斗的精神,可为什么在汽车这个领域,我们却没有能够像在航天领域那样,取得令人瞩目的成就呢?

是我们的科研人员不够努力吗?还是我们的管理体制存在问题?

其次又问的“人都干什么去了?”更是直指人心。

同为科研人员的钱学森知道,人才是科技发展的关键!

正是因为他在那个时代走过来的,他看到了无数优秀的科技人才汇聚在一起,为了国家的繁荣富强,为了民族的伟大复兴,默默奉献着自己的青春和热血的奋斗经历。

但是现如今呢?在汽车工业这个领域,我们的人才都去哪里了呢?

是被其他行业吸引走了,还是我们没有能够为他们提供一个良好的发展环境和平台?

还是条件好起来后,要为国家为民族奋斗一生的热血的热情慢慢减少了吗?

更让钱老充满疑惑的是,如今、今非昔比了,可“为什么还弄不成?”

这让钱老充满了对我国汽车工业的期待和焦虑。

再难?有当初我国航天事业从无到有,从弱到强难吗?可为什么在汽车这个领域,我们却总是难以取得重大的突破呢?

是技术难题太过复杂,还是我们的创新能力不足?还是经济好转,让这些人丧失了要艰苦奋斗的精神了呢?

钱学森的“钱老三问”,不仅仅是对中国汽车工业的质问,更是对中国整个科技领域的一次深刻反思!

在当今时代,科技竞争日益激烈,核心技术是买不来、借不到的。

我们只有且必须依靠自己的力量,加强自主创新,培养更多优秀的科技人才,才能在世界科技舞台上占据一席之地!

如今的我国的汽车工业已经取得了长足的发展,尤其是在新能源汽车领域,我们已经实现了弯道超车!

但我们不能因此而满足,我们要时刻牢记钱学森的“钱老三问”,不断地追问自己,不断地努力奋斗!

2009年10月31日,在电视机仅仅陪伴了钱学森一年之后,他永远地离开了我们,享年98岁!

他提出的理论、做出的思考对后人来说依旧有着巨大的价值!

他教出的学生现在也都成长为国家栋梁,继续为祖国的科技事业贡献着力量!

钱学森的一生,是为祖国和人民无私奉献的一生,他的科学成就和爱国精神,将永远铭刻在中国历史的长河中!

而他的“钱老三问”,也将如同警钟长鸣,激励着一代又一代的中国人,在追求科技进步和民族复兴的道路上,不断前行,永不放弃!