南皮县第一中学位于县城南两公里的双庙村西,其前身就是晚清重臣张之洞为发展家乡教育捐建的"慈恩学堂"。

双庙村是清末重臣张之洞的故里。据资料记载,光绪三十年(1904)初,张之洞在返南皮祭祖时,面对仍处于落后境况的家乡教育,决定捐资建造一处学堂,命其嫡孙张厚璟回籍经手操办。学堂于光绪三十年(1904 始建,三十三年(1907)落成并正式开学。学堂共耗银一万七千两,其中慈禧太后赐银五千两,自捐俸银一万二千两。为表达和彰显慈禧太后的恩赐,学堂遂定名为"慈恩学堂",迄今已有100多年的历史。

张之洞字孝达,号香涛,别壶公,又号香岩居士、无竞居士,晚年自号抱冰老人。

张之洞的一生,与教育结下了不解之缘。早年攻读经史,熟谙科场门径,直至荣登探花。入仕之后,连续十年,出任浙江、湖北、四川三省考官、学政。身膺疆吏,抚晋、督粤,兴学育才;移督湖广、暂署两江期间,又主持创设各级各类新式学堂,改造书院,开近代教育之先河。同时广派游学,收"百闻不如一见"之利。晚年与袁世凯会奏立停科举,推广学校,实际主持制定学堂章程,制定出中国近代第一个比较系统完备、包括普通教育与专门教育的"癸卯学制",奠定了中国近代教育的基础。古稀之年,又奉旨掌管学部事宜。

张之洞虽一生未在河北任职,回南皮的次数亦不多,但对家乡的教育非常关切,他还在湖北创办学堂时,就时刻惦记为家乡培养人才,并选招100多名南皮学子赴湖北学习,有的还被派到日本游学。除选招南皮学子外出就读和出国游学以外,尤其是张之洞创建的慈恩学堂,对南皮的教育产生了重大而深远的影响。

慈恩学堂系古式建筑,建筑工料十分讲究。木料多为红松,间量宽大,各房均有前廊后厦,院中天廊连通各室,屋顶起脊坡度很缓,覆盖灰色阴阳小布瓦,房檐有拦檐瓦,屋脊和屋檐装饰各种鸟兽图案。学校功能设施齐全,建有教室、寝室、伙房、餐厅、图书馆、议事厅、储藏室、警厅室等。

学堂大门坐北朝南,门前建有照壁,下为砖砌实墙,上为十字透景墙,东西各有上圆下方的月亮门。南墙照壁雕刻有二龙戏珠的团龙图案,墙壁粉白,两条鼓出的腾云驾雾的青色蛟龙,嬉戏中间一颗红光四射的宝珠,象征着吉祥。门前栽有两行国槐,每行四株,分东西排列。

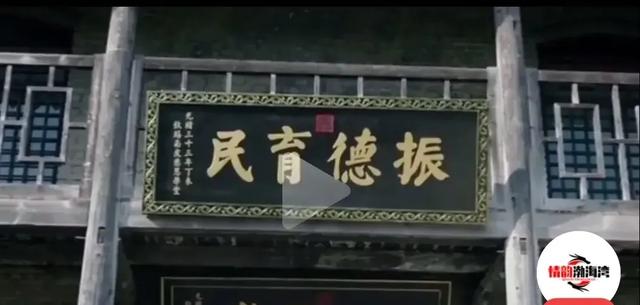

门洞硕大宽敞,朱漆大门两边各有宽大的门框。正门上方悬挂清光绪皇帝题写的紫檀匾额一方,上书"慈恩学堂"四个大字。二门是慈禧太后题匾"振德育民"。院门两侧各有两间配房与门洞相通。门房与二门之间是一条东西窄长的院子,有走廊通向二门。二门两侧各有一排房,是为前排正房。雨路通向北大厅,向东、西两侧各有走廊,沿东、西厢房向北与北大厅的走廊相连。院子北面为正厅和教室,正厅为3间,两侧的教室各为6间,教室的两头各为一单间。院落东西各有厢房一排,房屋6间,自成一院,有月亮门与大院相通。整个建筑错落有致,古朴典雅。

慈恩学堂按新式学校体制设立。开始,招收初等小学、高等小学两部分,各定额30名。所招学生,张姓一半,外姓一半,共60名。后又增设中学堂,定额30名。为此,张之洞又续捐银一万两,存入钱庄,生息备用。学科一切照《奏定学堂章程》办理。

民国时期,学堂因无常年经费而停办,后因政局动荡,兵荒马乱,一直闲置。许多有识之士对学堂的荒废、冷落无限惋惜,曾有前人游慈恩学堂有感而赋诗曰:"……花多庭作圃,屋破壁如山。名在乾坤内,恩施里党间,先贤仁厚意,回首愿追攀。"还有一位当时的教育工作者作诗曰: 培养人才忆当年,抚今追昔共凄然。万间广厦留基础,轮换重新冀后贤。"可见人们在惋惜之余都寄希望于后来者。

新中国成立后,党和人民政府十分重视教育,于1952年创建了南皮中学(后更名为南皮 一中学)。1954年中学迁人慈恩学堂(略加修葺即能使用)。开始先办初中,随即增设高中,至1961年已成为有初中8个班、高中6个班的完全中学。

南皮县第一中学,从慈恩学堂建成算起,历经晚清王朝,民国及人民共和国,一个世纪以来,为国家培养出数以万计的各级各类人才。2007年建校百年,为传承学校历史,共谋发展大业,南皮县举办了百年校庆活动。校庆期间,南皮县第一中学把张之洞的生平与业绩作为挖掘校园文化、打造名校战略的资源和品牌,先后矗起了张之洞的汉白玉雕像,修建了以《劝学篇》为名的"劝学广场",创办了校报《香涛文化》,编写了《从慈恩学堂到南皮一中》的校本教材。

从慈恩学堂创建至今,办学规模日益扩大,教学水平逐年提高。到2012年,为普及高中教育,县财政拨款征地130亩,再投亿元巨资用于基础设施建设,扩建后实施30轨制,在校生将达6000人。展望未来,古老的学堂正在焕发出蓬勃的朝气和盎然的生机。

欢迎阅读

摘(南皮千年文化古县)