资料来源:沈阳日报

著名花鸟画家柳咏絮先生自幼受父亲柳子谷的熏染,矢志翰墨,对中国画往圣先贤,心慕手追,博采众长,终成一代大家。

她以清秀娴雅的艺术风格著称,作画题材广泛,以花鸟为主,山水、人物无所不能,而鱼是她的绝活。

在她的笔下,鱼不仅是自然的生灵,更是承载文化、传递情感、表达哲思的艺术符号。

1957年作《芙蓉游鱼图》,入选全国第二届美展,继而精进钻研,破茧成蝶 ,完成没骨到写意的转变。

45年后,又以《九鱼图》列入《新编芥子园画谱》。她笔下的鱼独出机杼,极具个性:

气韵生动,游鳞传神。中国画承载着丰富的中国传统文化内涵,包括哲学思想、审美观念、文学素养等。

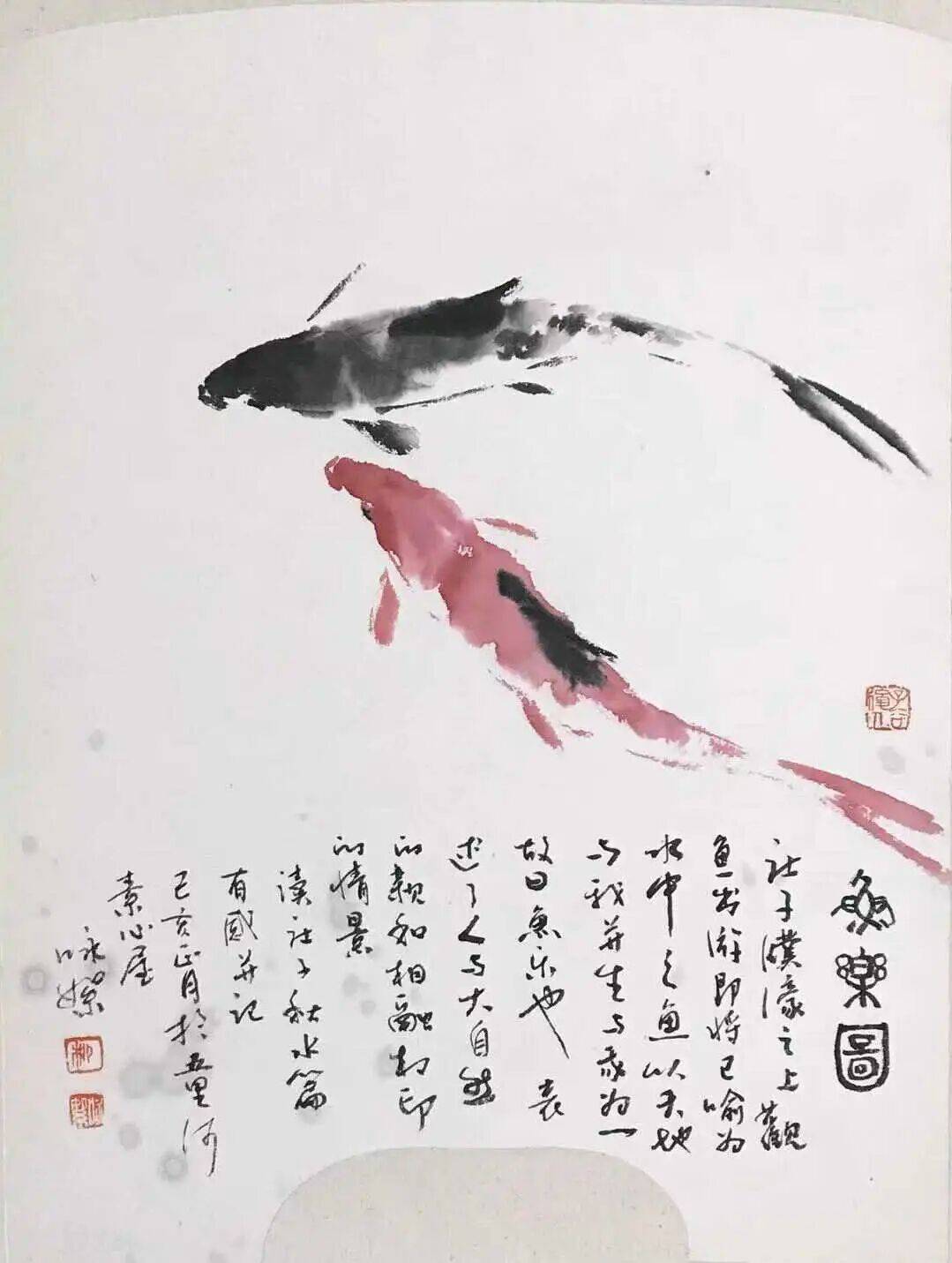

先生注重“读书养气”,让国学典籍哲思内化为作品的“书卷气”,继而将感悟凝于笔端,以纸为塘,计白为水,落墨生鱼。

作品所散发出来的独特气质和精神内涵,能引发观赏者强烈的欣赏情感和广泛的联想。

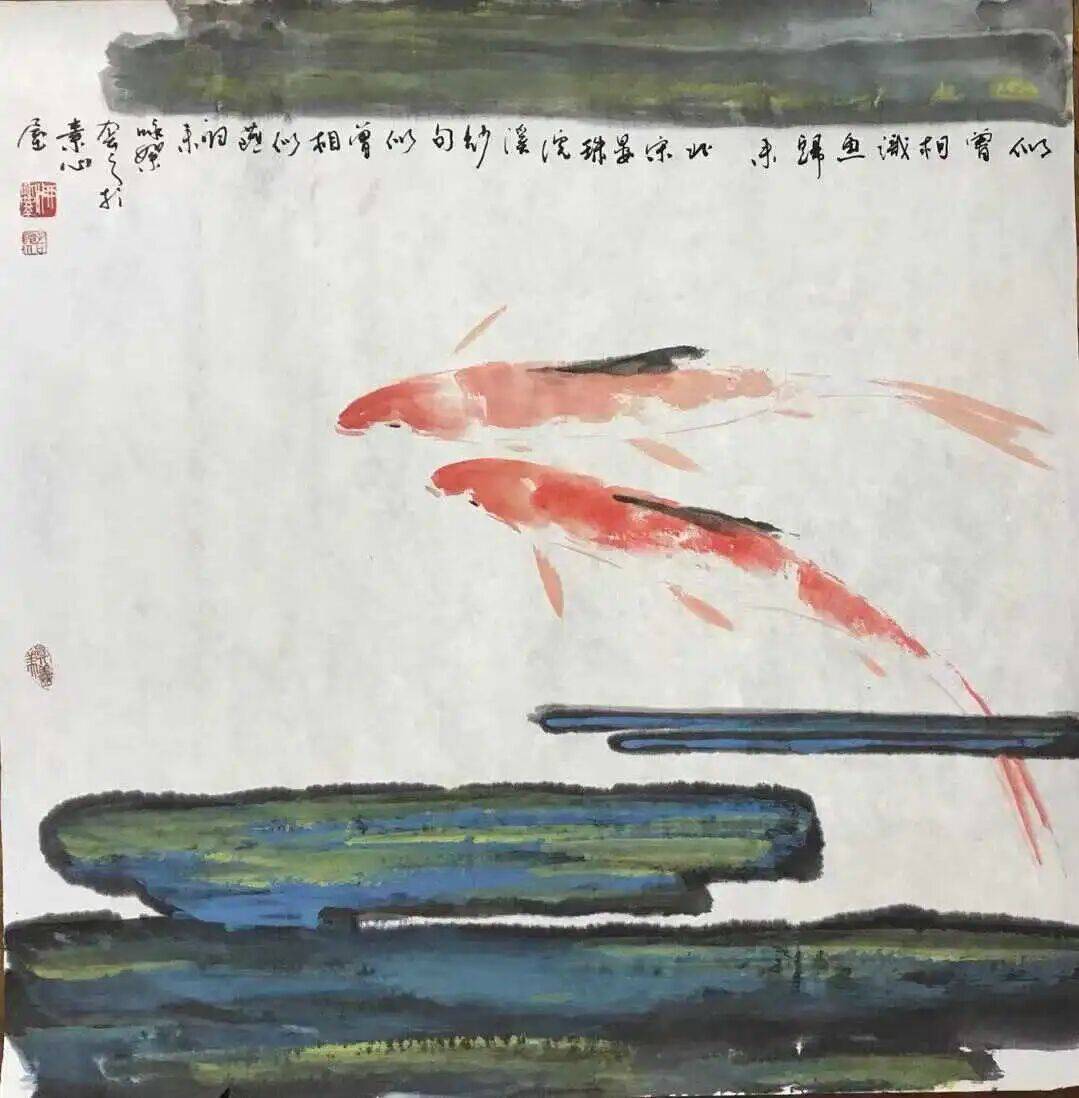

先生以鲤鱼、草鱼为基本形态,再加以夸张变形,突出鱼体的流线型和在水中若隐若现的美感,赋予了鱼灵动的神韵,给人带来心灵的强烈触动。

先生的每一幅作品都追求画面简洁、空灵蕴藉,表现出极强的生命力和精神能量。

读《波涛激浪未等闲》,似见雷奔云谲,画的虽是三条奋力争游的鱼儿,竟有夸父射日、女娲补天的气势。

作品《激流》中,两条鱼虽然占整个画面不足四分之一,却营造出“无画处皆成妙境”的气韵流动,那大面积留白和淡墨渲染的水都成为思绪的舞台,留给观者无尽想象。

这正是画家修养积累到极致后,心手相应产生的气韵迸发,让读者能感受到画面中流淌的生命活力,知晓鱼之游即作者的精神之游,随之产生与作者同频的审美共鸣。

笔墨独特,“大同大异”。中国画如何处理继承和创新的关系,是一个有头脑的画家必须认真思考和努力解决的重大问题。

咏絮先生给出了令人信服的答案,那就是“求大同,求大异”。先生认为“无大同则无继承,无大异则无创新”。

“求大同”讲的是尊重传统,筑牢根基,遵循中国画的基本规律和审美标准;“求大异”讲的是勇于创新,追求个性,在技法和意境上追求个性化表达。

她通过独特的笔墨和构图,赋予了作品新的精神内涵。在技法、题材和意境上都有所创新。

用笔,她捻笔、滚笔、拖笔混合使用,线条刚柔并济、力透纸背;用墨,浓淡干湿极尽变化,不同墨色相聚,即有法度,又放松自由。

通过形的呼应,色的对比,鱼儿跃然纸上,十分空灵。背鳍再以一笔浓墨挥就,在强烈的对比中鱼儿即刻“活”了起来。

先生作画构图别致,主体陪衬相应,正形负形(后者往往被人忽略)皆美。

几块石头或几块墨点,一簇鲜花或几杆翠竹,都巧妙地安排在恰当的位置,以突出鱼这个主体。

先生凭借对笔墨的精准把控,将心中意象化为纸上乾坤。

如创作的《鱼跃湖中竞忘水》就是以传统诗词意境为基底,通过笔墨传递中华文化的“忧乐圆融”精神。

这种独特的技法语言,既传承了传统文人画的笔墨精神,又赋予了作品鲜明的时代特征。

意境深邃,秋水澄怀。先生喜欢《庄子》,故置于案头时常捧读,遂深得庄子“逍遥游”思想的精髓。

她把中国传统文化中“以心观物”的哲学思想运用到绘画的艺术创作之中,作品中充满了个人的真实情感,超越了世俗的束缚。

用秋水般清澈纯净的心境去观照万物、感悟世界、构思创作。

她认为画家要抛开功利杂念,保持心灵的澄明通透,才能达到与自然、宇宙相通的审美境界,创作出优秀的作品。

在她的笔下,鱼儿不再是简单的物象描绘,而成为了自由精神的象征。

作品《鱼跃湖中竟忘水》空灵疏朗,寥寥几笔浓淡相间的墨块,似云的倒影,又像河底之石,任由读者去想象。

先生天天画鱼,面对闲静的游鱼,清澈的湖水,恍如置身世外,遂心手双畅,令创作水到渠成。

正如作者在《悠然自得》的题跋后所写:“凝目观鱼,心境顿觉平和,仿佛与鱼同游。悠哉!”

作者感叹如斯,读者岂不然乎?如此物我两忘、天人合一的美学境界,诚可谓以禅机入画,以道心运笔,虚实相生间暗藏逍遥游之真谛。

寓意丰富,多元表达。以鱼为题材的绘画始于三国时期,历代画鱼名家多以年年有余之喜意喻之,先生的鱼画则蕴含着丰富的文化内涵。

她以敬畏生命的态度描绘自然,通过对鱼儿形象的刻画传递出对生命的礼赞、对生活的热爱,以及对人生的思考。

《洄游》以鱼儿奋力游回出生地的形式,抒发了敬畏生命的情怀,让观者感受到每一个生灵在命运长河中的顽强与执着,提醒我们尊重世间万物的生存之道,珍视每一种生命形态所蕴含的力量;

《沉浮自如》轻松的画面,启示人们在面对成功与失败、得意与失意时,都能保持平和、从容的心态,不被一时的境遇所左右,以豁达的心境应对人生的种种变化,做到能屈能伸,泰然处之;

《喁噞江中月》营造出水中月影随波晃动、似鱼吞吐的画面感,传递出静谧中蕴含生机,朦胧梦幻的意境。

而为庆贺香港回归20周年创作的《和衷共济一江水》,更是以小的物象宣传主旋律的成功范例。

这种内涵深刻而多元的艺术表达,使她的作品既具有传统文人画的高雅格调,又充满现代人文关怀,备受广大读者和收藏家的喜爱。

题跋精美,诗画相彰。先生画作中的题跋,堪称画龙点睛之笔,既升华了主题,又丰富完美了画面。

其内容或引经据典、或抒发情感,或记录作画的感悟,都能够引发读者思考和深入品鉴。

《半入江风半入云》《水深鱼极乐》《出入风波里》《吞吐江河》《水静鱼行稳》,都那么雅致而富有诗意。

《激流》上八十余字的题跋,结尾以“生命不息,代代相传,何其伟也”讴歌了生命的伟大,告诫人们要以一颗敬畏之心去对待生命的每一次起伏与绽放;

《不放长线难得之》把到北京徐悲鸿纪念馆作画过程的思考记录下来,大大地增加了读者的兴趣,让人欲罢不能。

题跋的形式亦丰富多彩,完全依画面布局和要表达的主题而变:

《洄游》采取“一炷香”的形式,《悠然而逝》多字形成块面,《忘乎江湖》在鱼水之间填充,《鱼跃湖中竟忘水》题跋在左上角,与右下的鱼群相呼应。

每一幅画的题跋都与画面内容相得益彰,文字简洁而富有诗意。

题跋的书写笔划流畅自然,线条灵动有力,与画面的风格完美融合,使诗、书、画、印融为一体。不仅展现了先生深厚的文化底蕴,也为作品增添了独特的艺术魅力。

欣赏柳咏絮先生的鱼作,是一种精神上的享受。

画中蕴含的情绪与哲思,或宁静悠远,或炽烈激昂,都能直击心灵深处,让人在短暂的驻足间,完成一场跨越时空的精神对话。

这种沉浸感不仅是视觉的盛宴,更是一场涤荡心灵的修行,让人在喧嚣尘世中寻得片刻的安宁与丰盈。

更重要的是,通过先生笔下的鱼,我们可以从多个维度去感受生命的美好,去思考人与自然的关系,去传承与弘扬优秀的文化传统,去探索艺术的无限可能。