文 | 六六鳞

编辑 | 六六鳞

《——【·前言·】——》

要说近代中国军阀乱世中哪位最“戏剧”,张宗昌一定榜上有名。有人称他“狗肉将军”,有人笑他“混世魔王”,连求雨都要搬出大炮。炮声一响,天真就下雨?这事到底是真是假?再看山东那三年,从祈天到治人,他把一省搅成一锅沸水。

狗肉将军登场,山东从天亮到天黑

狗肉将军登场,山东从天亮到天黑1925年春,山东的天灰得压人。张作霖在奉天大本营一声令下,张宗昌披着皮大衣,从东北南下接手山东军务。那年他四十多岁,腰里插着两把盒子枪,身后跟着数万奉军。火车一进济南,军乐齐响,商人关门,学生退街,连城里的驴都吓得不叫了。山东人从这天起,记住了这个名字。

当上“山东督办”后,张宗昌的座右铭是“钱粮第一”。青岛盐税、济南商税、铁路矿务,全进了督办公署的账本。他设局抽丁,征烟,连街头小摊都要交“摊位保护费”。官府衙门门口堆满了举报信,没人敢念。地方士绅咬牙忍着,百姓暗地骂他“张三多”——多收税、多杀人、多老婆。

青岛纱厂罢工那次,他派兵闯厂,枪声一响,罢工散了。消息传到上海,引起震动。报纸暗讽他“手段快,心也硬”。他根本不理,一边修官邸,一边开宴席。菜里有狗肉,客人不敢不吃,从此他被叫成“狗肉将军”。

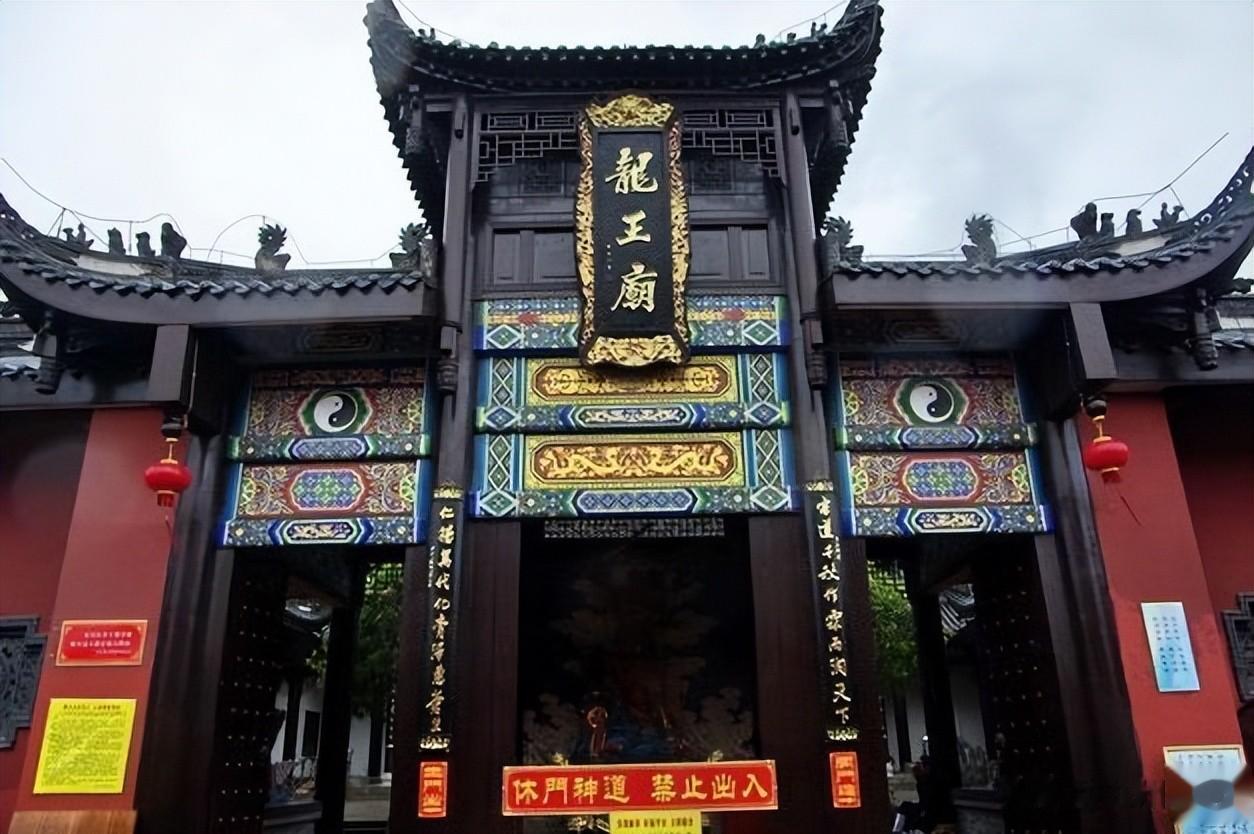

山东连年旱灾,田地裂成蛇纹,祈雨成了头等大事。地方官求他出面,他眯眼一笑:“那就去求。”一身戎装带着随从进龙王庙,焚香三柱,雷声不来。第二天,炮兵在千佛山列阵。三声巨响,尘土卷天。午后,真下雨了。村里人传得神乎其神,从济南传到青岛。文人摇头,说他“敢惹老天爷”,百姓却暗叹:“真有点邪气。”

从此他出门讲究排场。车前十二骑马队,车后乐队跟吹。每到一地,先办“军民联欢”,后收“军需捐”。各县守备纷纷献礼,谁敢慢半拍,夜里就得挨罚。山东百姓说,这三年白天亮得快,晚上黑得更快。

督办公署里的女人多到数不清。有人说五十,有人说一百。女眷乘马车入府,青岛报纸写成“督办选妃记”。张宗昌听了哈哈笑:“写得好,有文化。”这笑声,夹着山东的寒风,让整个省都在发抖。

他还喜欢摆文人架子。自称爱读诗,却只认几个字。幕僚写好打油诗,递上去,他照念:“大炮一响黄金万两。”济南日报讽刺他“文化高深”,反而被封停。张宗昌下令:“爱写诗的,都到军营来。”军人敬礼,文人逃命,这场“文化运动”,山东人记了一辈子。

到1926年,北边奉系形势吃紧,张宗昌在济南忙着修防线。有人劝他退兵,他翻脸骂:“打仗不靠嘴。”可第二年,北伐军已压到潍县。火车载着伤兵一路往北,他的威风开始散。

那几年,山东的路是修了,税也高了,军纪没见好。老百姓说:“这天打雷,也未必是龙王生气,可能张督办又在练炮。”一句笑话,成了那时代的注脚。

炮声过后,天塌地陷

炮声过后,天塌地陷1927年春,北伐军势如破竹。张宗昌在上海被打得措手不及,仓皇退回济南。传言他在途中还带着十几箱黄金和几位姨太,护卫一层层包围,形同逃亡。济南城内军心浮动,商人忙着转移,百姓在巷口议论:“狗肉将军怕了。”

城门外的士兵已乱成一团。张宗昌站在督办公署门口,披着白大褂,手握烟杆,脸上一副不在乎的样子。可身边的人都知道,他开始怕。曾经一声令下能调动全省,现在连一支警卫队都在私下倒戈。济南的夜,炮声离得越来越近。

那年秋天,他撤出山东,退到天津。人走茶凉,昔日部下抢仓库、拆军营,连督办公署的大门都被人抬走卖木料。青岛的商人松了口气,学生敲锣放鞭庆祝。有人在墙上写下:“狗肉将军滚了。”那几个字,风一吹就散,却留在记忆里。

张宗昌流落到大连。日子过得不像军阀,像退伍商人。白天打麻将,夜里数钱。有人来访,他总说:“我那时不坏,只是大家怕我。”言语间仍带那股豪横,只是没了兵权,话音也轻了。

1932年秋,济南火车站人声鼎沸。传言张宗昌要回山东,探亲兼处理旧事。火车刚停,一个年轻人走上前,掏出手枪,一声闷响。张宗昌倒在站台,帽子滚了两圈。那人是郑继成,为叔报仇。围观的人没躲,反而鼓掌。有人说,济南的天那天特别亮。

案子审得快。舆论汹涌,信件、电报、报章全在喊“宽宥”。法院判七年,南京政府几个月后特赦。人们说,张宗昌死得像笑话,生时吓人,死后被骂得更狠。山东终于安静,风也换了方向。

几十年后,他的故事还在流传。有人写成段子,说他“求雨炮轰老天”“三不知”“打油诗大师”。又有人澄清,很多事根本没档案,更多是后人添油加醋。张宗昌的第四女张春绥接受采访时说:“父亲上过三年学,很多诗是幕僚写的。”这句话,像一桶冷水,浇在段子堆上。

可事实与传说交织得太久。人们爱讲他荒唐,也爱讲他神奇。那场求雨的炮声,或许真响过,或许只是传说。真实与笑谈之间,隔着半个世纪的尘土。

奉系崩塌风声紧,督军逃命没归路

奉系崩塌风声紧,督军逃命没归路1928年春天的济南,街头巷尾都在议论“北伐军快到了”。奉系内部互相猜忌,军心涣散。张宗昌整日酗酒,嘴里还嚷着要打回奉天。部下偷偷跑路,仓库被洗劫,山东的天要换人了。老百姓私下讲,龙王庙那一炮报应来了,连天都不站他那边。

撤退那天,济南的火车站挤满了军官和箱子。箱子里有银元、有珠宝,还有酒。张宗昌带着残兵押着火车开往天津。沿途没了仪仗,也没人放鞭炮。炮火再响,不是求雨,是逃命。北伐军接管山东后,查出他留下的账本,都是强征、掠夺、贪墨的记录,金额吓人。史料里写得干脆——“军费混同私财”。

奉系倒塌的消息像野火蔓延。张作霖被炸死在皇姑屯,奉系群龙无首。张宗昌靠在天津的客栈里,天天换地方住。旧部来劝他离开北方,他只冷笑一声。外界传他要东山再起,想召旧部重整旗鼓,但军心早散,山东人听到他名字都咬牙。

日子过得荒唐,账越欠越多。天津警察记录里写着“张宗昌带数名随从在租界出入,常与人争执”。他曾去赌场,押银子,输了还不认账,闹得整条街都是骂声。奉系残兵成了流寇,老百姓的仇怨全向他身上集中。一个昔日的督军,成了四处借酒消愁的败将。

1932年的秋天,他走在天津的街头,身边两个卫兵。有人从背后掏枪,一声闷响,他倒在地上。警局登记那天,没人敢多写,只留一句“死者为前奉系军阀张宗昌”。民众传刺客是旧部报仇,也有说是仇家追命。天津人跑来看热闹,议论那张麻脸的命运——“报应不爽”。

当年山东的老百姓还在讲“炮轰龙王庙”的故事。有人添了一句,说那炮声太大,连龙王都听见了。故事真假不重要,张宗昌成了符号。历史书的评价越来越统一:残暴、奢靡、贪腐,典型的北洋军阀。真实的他也许更复杂,可被百姓记住的,永远是那句“督军不灵,炮轰龙王”。

传奇散尽留余响,历史背后是人心

传奇散尽留余响,历史背后是人心张宗昌的名声延续到今天,不靠碑文,不靠传记,而靠茶馆故事。济南、青岛、潍坊的老人聊起旧事,总要提一句“那麻脸督军啊”。求雨炮轰龙王庙的故事代代传,孩子们当笑话听,老人当教训讲。说到底,人们记的是那种荒诞的权力感。

山东档案馆保留着当年奉系征粮、征税的文件,上面盖着“督办署”的印章。笔迹粗糙,批示简短,像命令,也像吼声。从这些文件能看出一个事实:他真征过民粮,真挪过公款,真把山东当成自家领地。至于私德细节、性暴力传闻,都没有档案支撑。历史学者多认为,那些话是百姓的愤怒出口。

民国旧报对军阀的笔法爱夸张,特别爱写“奇行”。张宗昌的故事正合他们胃口。有人写他“求雨轰神”,有人写他“醉骂孔子”,还有说他“娶姨太太三十人”。这些文字在当时的报纸上层出不穷,真假参半。学者后来考证,许多内容并非亲历,只是市井传抄。故事越荒唐,越能吸引眼球。

百姓骂他,不光骂人,更是在骂那种无序的时代。权力离谱、军阀横行,民生困苦。张宗昌成了“坏官”的极端化象征。就像评书里的反派,越坏越有名。他的“荒唐传”之所以能留下来,恰恰是因为人们需要一个能承载愤怒的角色。

史料能查到的他,就是一个靠枪起家、靠权发财、靠狠立威的草莽军阀。没有远见,也没留下真正的功绩。山东的路桥、学校、民政,在他统治时都停滞。百姓口中的“麻脸督军”,正是旧秩序崩塌的象征。每次听到“炮轰龙王庙”的段子,人们其实在笑那个荒诞的年代。

直到今天,张宗昌的名字还出现在地方志、历史节目里。史学界用冷静的笔调写他:奉系将领、性格粗暴、治政腐败、生活奢靡。官方出版物——《山东通史》《中国近代史》《党史钩沉》都提过他,语气平淡,不再渲染荒淫。求雨轰庙依旧被写成“传说事件”,留给读者自己评判。

历史没有消失,只是换了叙述。张宗昌的故事像一面镜子,让后人看清乱世人心,也看清荒诞权力的尽头。麻脸、督军、龙王庙,成了民间三件套,荒唐又真实。那不是笑话,是一段时代的影子。