中国焚香习俗历史久远,可追溯至商周时期,最初用于祭祀,人们认为香烟能沟通天地,传达心愿 。到了汉代,香炉逐渐走入日常生活,用于熏衣、除臭等,博山炉便是这一时期的经典代表。此后,随着佛教、道教的兴起,香炉作为祭祀礼器被广泛使用,其功能和文化内涵不断丰富。

发展至唐代,异国香料大量涌入,佛教日益世俗化,焚香供佛、祭祖成为各阶层精神生活的一部分,香炉造型也变得更加多样。到了宋代,文化昌盛,理学兴起,社会对宗教的提倡促使香炉从生活用品彻底转变为精神用品,成为文人雅士案头不可或缺的器物,承载着他们的审美与志趣。

而明代宣德年间,是铜香炉制作的巅峰时期。明宣宗朱瞻基亲自参与设计监造的宣德炉,选用优质风磨铜,加入金银等贵重金属,历经十二炼,工艺精湛,造型典雅,不仅满足了宫廷祭祀和内廷焚香的需求,更成为后世铜香炉制作的典范,对后世香炉的发展产生了深远影响 。

三足桥耳炉的独特魅力(一)外观造型之美

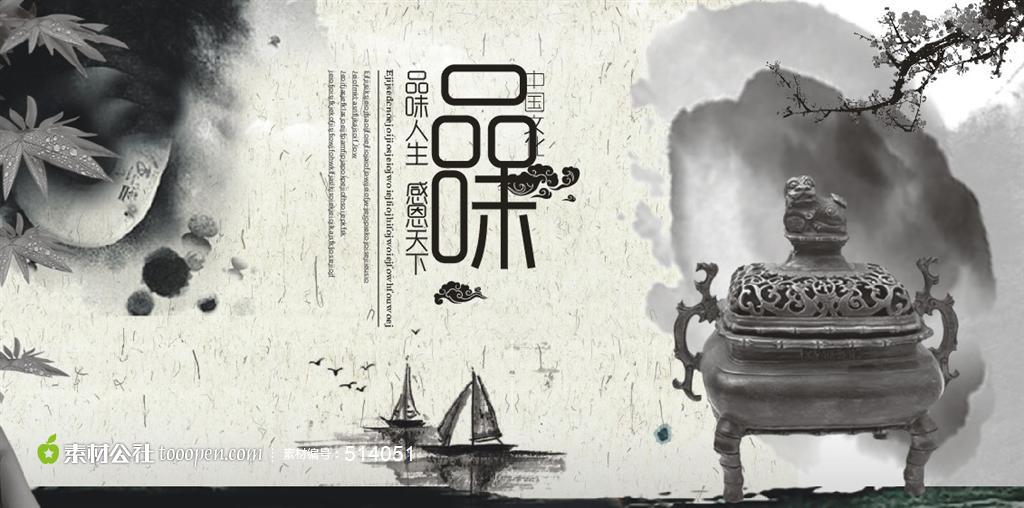

三足桥耳炉,典型的明式风格,精光内敛,却又珠光外现 。它的双耳斜斜朝上,立于口沿之上,恰似虹桥卧波,这也是它名字的由来。又因双耳形矮细长,仿若丹凤之眼,所以也被称为凤眼炉。炉身呈扁腹圆口,线条流畅自然,简约而不失优雅 。腹部微微鼓起,给人一种沉稳之感,而下方的三乳足,则如三个坚实的支柱,稳稳地撑起整个炉身,线条明快,使得炉体既具有稳定性,又增添了几分灵动。整体造型简洁大方,没有过多繁杂的装饰,却通过流畅的线条和恰到好处的比例,展现出一种独特的美感,让人赏心悦目 。

(二)文化内涵之深

桥耳炉不仅外观精美,还蕴含着深厚的文化内涵。据记载,宣德皇帝曾铸造三座桥耳炉,分别赏赐给工部尚书及其左右侍郎 。这背后有着特殊的意义,桥耳炉的桥,有着媒介、通达的寓意。工部负责土木水利等工程事务,“修桥铺路” 正是其职责所在,皇帝赏赐桥耳炉,寓意着希望他们的事业能够顺利通达。

同时,桥耳炉还有授业解惑的含义。相传汉明帝时期,命博士祭酒讲经,士人围桥聆听 。宣德皇帝将桥耳炉赐给国子监,取意博士讲经,士人经围拱桥聆听,体现了对教育和知识传播的重视 。后世的官商人士也十分喜爱桥耳炉,将其摆放在厅堂书房,不仅可用于焚香品茗,增添生活雅趣,还寄托着他们对事业顺利、人生通达的美好期许 。

工艺传承与发展

桥耳炉起源于明代宣德年间,其原型可追溯至宋元时期的同类造型器物。宣德年间,工匠们在制作桥耳炉时,选用优质的风磨铜,经过十二炼,使得铜质更加精纯,质地细腻,触手生温 。同时,在造型设计上,严格遵循古代经典图样,比例协调,线条流畅,展现出极高的工艺水准。

到了清代,桥耳炉的制作工艺在继承明代的基础上又有了新的发展。在铜质方面,虽然风磨铜的使用减少,但工匠们通过改进冶炼技术,使得铜质依然保持较高的品质 。在造型上,清代桥耳炉的桥耳设计更加多样化,有的桥耳更加修长,有的则更加宽厚,炉身的线条也更加丰富,出现了一些带有装饰性的弦纹或兽面纹等 。此外,清代桥耳炉的款识也更加丰富,除了沿用明代的 “大明宣德年制” 款外,还出现了一些私家款识,如 “云间胡文明制” 等 ,体现了当时制炉工艺的繁荣。

民国时期,由于社会动荡,桥耳炉的制作工艺受到一定影响,但仍有一些工匠坚持传承这门技艺 。此时的桥耳炉在造型和工艺上基本延续清代风格,但在材质和制作精细程度上有所下降 。不过,一些民间艺人在传统工艺的基础上进行创新,融入了一些新的元素,使得桥耳炉在那个特殊时期依然保持着一定的艺术魅力 。

炉中岁月,文化传承

古法琉璃三足桥耳炉,作为香炉文化的典型代表,承载着千年的历史文化底蕴,是我国传统工艺文化的瑰宝 。它不仅是一件实用的焚香器具,更是一件精美的艺术品,体现了古代工匠的高超技艺和独特的审美情趣 。

然而,随着时代的发展,现代工业产品逐渐取代了传统手工艺品,包括古法琉璃三足桥耳炉在内的许多传统工艺面临着失传的危机 。传承和保护这些传统工艺文化,不仅是对历史的尊重,更是我们每一个人的责任 。

希望大家能更多地关注像古法琉璃三足桥耳炉这样的传统工艺文化,让这些古老的技艺在新时代焕发出新的生机与活力 ,让后人也能领略到中华民族传统文化的博大精深 。