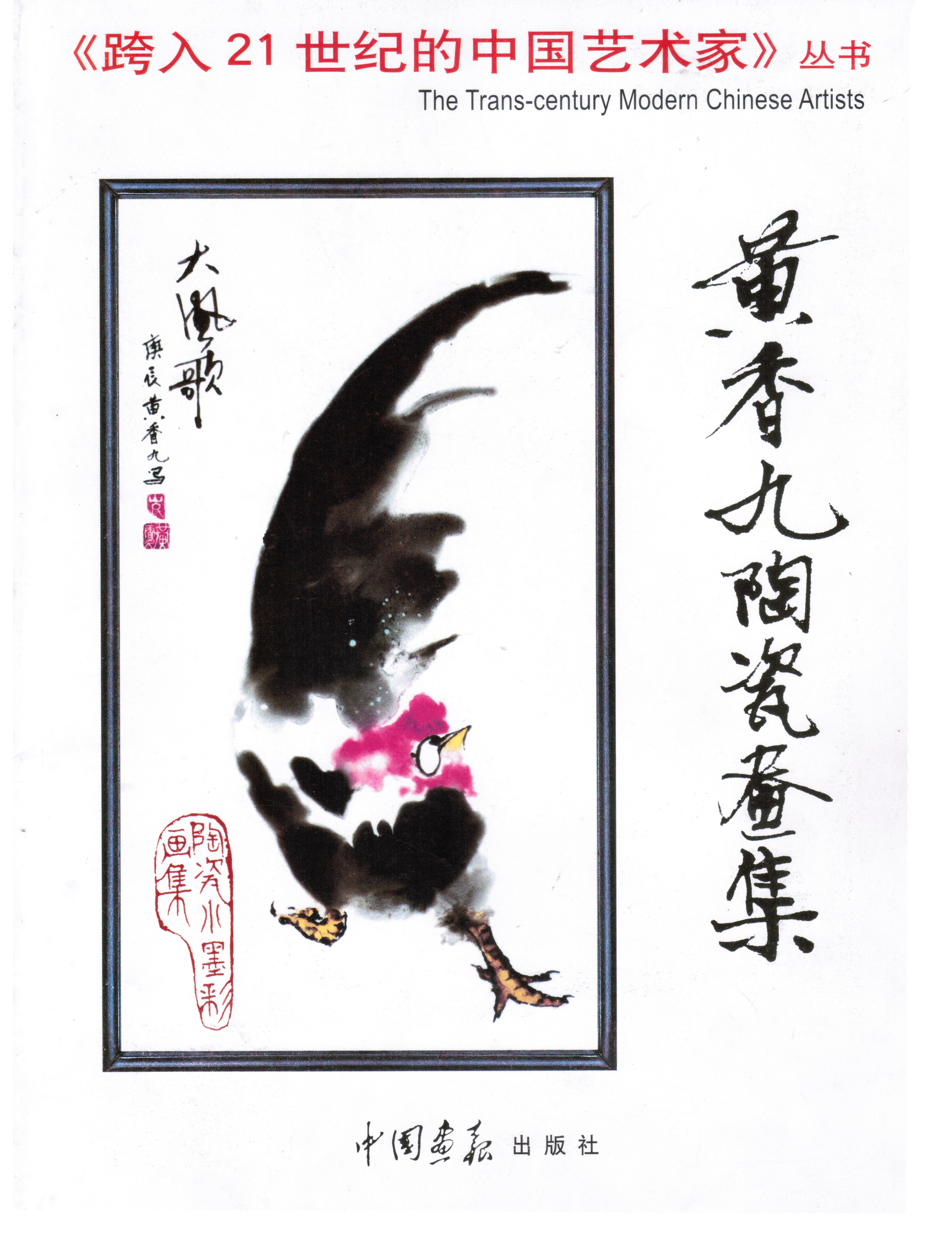

我父亲黄香九的陶瓷艺术人生

黄谷

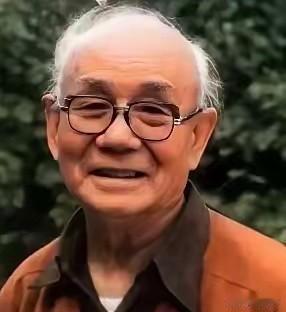

景德镇的泥土,承千年窑火而不熄,恰似某些人生,注定要在时代的烈焰中完成其宿命的窑变。我的父亲黄香九,便是这样一团被命运反复揉捏的瓷土——时代巨手为他塑形,知识活水为他浇釉,最终,他在精神的窑炉里,烧出了独属于“黄香九”的“陶瓷水墨彩”文人画。

父亲一九四三年生于瓷都景德镇,兄弟七人,排行老二。这座千年古镇,虽只一二条街巷,却以瓷艺名动天下,宫廷御瓷皆出于此,更是笔墨丹青者云集之地。祖父在此经营一家手工小作坊,于素胎上绘画赋彩,维系家计。父亲的童年,便在这青花斗彩间浸润。祖父早早引导他执笔习画,既盼他将来有继承家业之能,亦有安生立命之资。父亲课余勤练不辍,年岁稍长,便不限于家学,开始揣摩镇上名家好手作品,博观约取。

时代的一粒灰,落在个人头上,便是一座山。解放前夕祖父大量购入田产,不料时局翻覆,家庭成分划为“地主”。这顶沉重的帽子,彻底改写了父亲的命运。他高中品学兼优,却因此被剥夺高考资格,大学梦在时代的门槛前戛然而止。这沉重的打击,父亲并没有沉沦,反倒对知识的渴望欲加强烈。祖父并不理解,期望他一心习画,见他伏案夜读便生愠怒:“看书,看书,看书何用!”有时气极,便令他买两斤豆芽来掐。父亲亦不争辩,边掐豆芽边看书。他好读书,曾为读书在阁楼上一呆数月。他早年怀揣作家梦,同时深爱中医、绘画、书法,闲时与琴棋为乐。这份博览群书所得的智慧与通达,使他弱冠之年,便已在族中崭露头角,凡有纷难,常由他出面调停,且总能以理服人。

文革期间,父亲被列为“下放”对象。其时祖父病重,家道维艰。父亲有意隐瞒未将城市户口迁往农村,以便外出务工,贴补家用。

命运的转机,常藏于危崖之畔。有一次,父亲偶遇乡长,正对着一幅土山般巨幅毛泽东像发愁——画作失真,有损领袖形象,无人能接手此活,难度太大,光鼻子就有一人多高。父亲却坦然一笑:“这有何难?我为您画便是。”文革时,毛主席的画像,不是谁都能画的。乡长将信将疑,审视着眼前这二十来岁的后生。“你敢画?不怕关牛棚?”“画不好,关我便是!我打小就凭画笔吃饭,此等事体,算得什么。”父亲言语从容,自信盈然。协议既成,高架搭起,父亲旋即仅取红、黄、蓝、白四色,手持排刷,攀援而上,挥洒起来。小半日功夫,一幅三四层楼高、形神兼备的巨像便巍然矗立于天地之间。乡长大喜过望……自此,父亲声名不胫而走,此后数载,绘像邀约不绝。在这动荡的岁月,既得资财度日,又获清闲,虽乡居寂寥,有书卷为伴倒也自在。

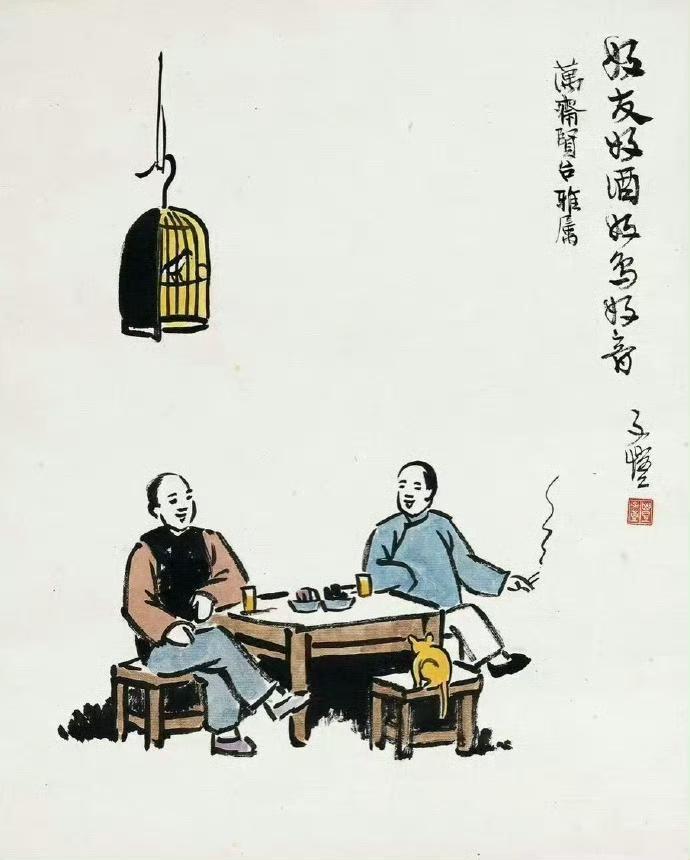

一九七七年恢复高考,父亲即刻报考中医学院。虽考题答案俱对,却因不贴合中医规范用语而落榜。次年,超龄。

步入八十年代,父亲被分配至“胜利瓷厂”任技术员,执掌全厂的颜料研发与质量安全。一九八九年,父亲贡献突出,厂书记欲重奖他三万元奖金,父亲自认份内之责,推辞未受;越年单位集体分房,厂里依据贡献,将大户三室一厅分与父亲,而厂长仅是中户二室一厅,两事并举,其技术骨干地位与全厂的敬重之情,不言而明。 因司职的特殊性,因而拥有大量闲暇。那是一个思想萌蘖、人人追梦的八十年代。父亲亦如众人,将满腔热忱倾注于国画、书法的世界,尤其对文人写意画倾注了大量心血。他深入研究历代画派,博采众长,受八大山人、陈老莲、吴昌硕、张大千等大家影响颇深。期间,时有艺友携作来访,与其品画论道间,他阐述着自己的艺术追求:“陶瓷若止于工艺炫技,终是匠作;唯有注入文人画的写意灵魂,方能登堂入室。”常言:“‘言之不文,行之不远’。国画亦是如此,若没有深厚的文学素养滋养,作品在思想境界难有高度;若无书法的根基,笔法上也难有苍劲泼辣的笔力。”这朴实的箴言,也早早的浸入我们的心底,已成为我们为人从艺的根基。

时代浪潮,再次翻涌。一九九二年,全国市场经济改革,打破“铁饭碗”,“下岗潮”突袭而来,父母双双离职。此时,姐方入大学,我读高一,家中用度正紧,举家困顿。父亲不见愁容,反见豁达,他撸起袖子,笑着对我们说道:“在景德镇,会画画就饿不死。我蕴藏多年的功夫,总算到了出世之时。”自此,他全身心投入陶瓷绘画创作,开启了一段艺术生命的华彩乐章。

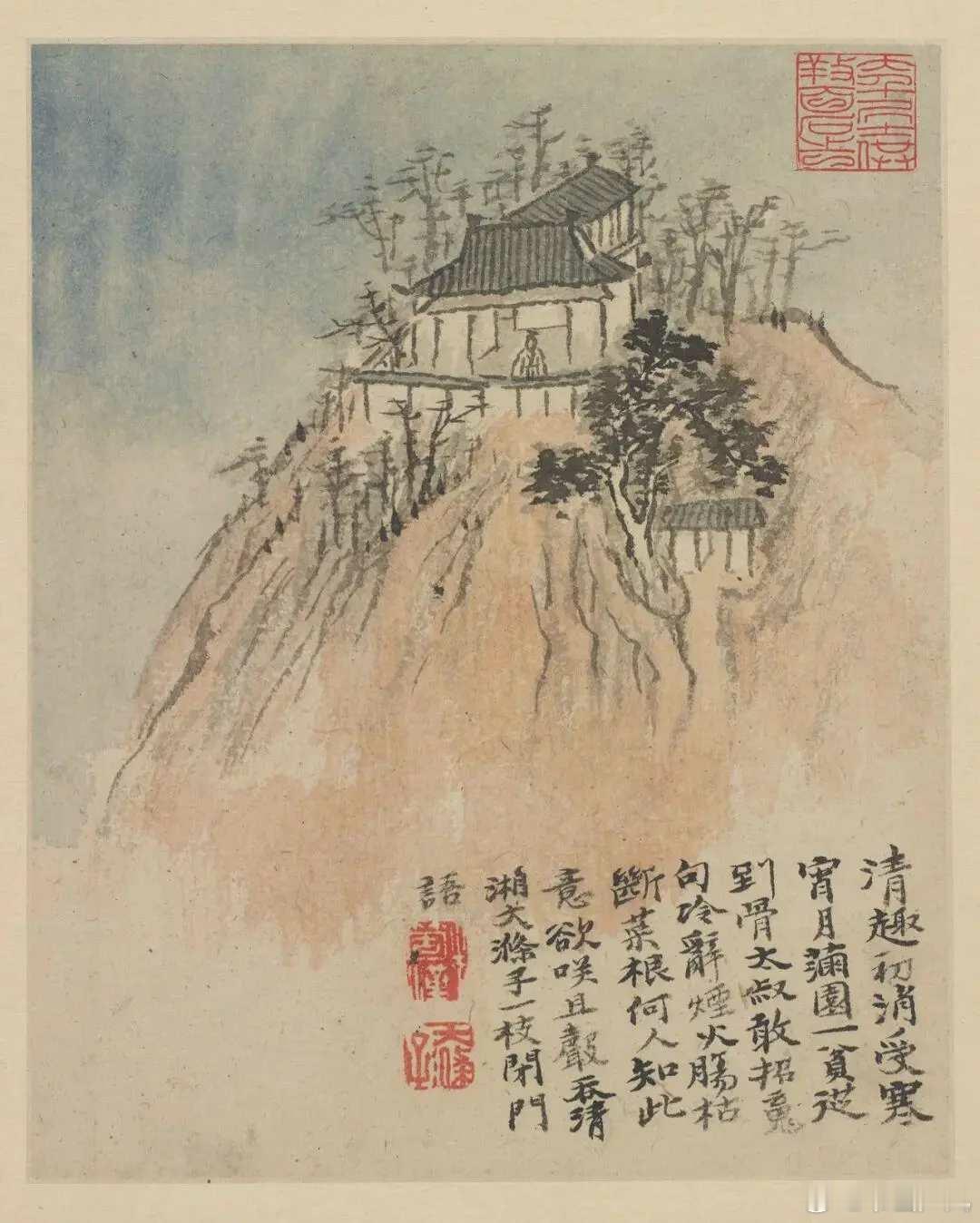

经年苦心钻研,父亲从陶瓷青花、粉彩、新彩等传统美术工艺中走出来,另辟蹊径一九九七年开创“陶瓷水墨彩”,轰动瓷都艺坛。景德镇日报与瓷都电视台曾专题报道,誉其“别开生面,独树一帜”,“陶瓷艺术效果宛如宣纸水墨画,堪称瓷苑一绝”。这不仅是技艺的革新,更是“道”的彰显,“梦”的实现。他将中国文人画的写意灵魂,成功“窑变”于瓷上,实现了历代陶瓷艺术家心驰神往想要达到的“国画陶瓷”效果,从根本上打破了陶瓷与国画的界限,开创了陶瓷文人画的这一全新领域,引领陶瓷从工艺范畴迈向纯艺术殿堂,堪比历史上由“陶”向“瓷”的成功蜕变,为中国陶瓷艺术史书写了新的篇章。

程杨在《黄香九-神、奇、美的陶瓷中国画》一文中指出,黄香九的“陶瓷水墨彩”不仅展现了其卓越的国画功力,也凸显了独创的陶瓷工艺魅力。这种自制颜料犹如国画颜料可在瓷上自如运笔,笔触分明、力透纸背,经高温烧制后与瓷釉融合,色彩丰富、熠熠生辉,富有浓郁水墨意蕴。相比宣纸画,陶瓷中国画更具持久保存价值,既是陶瓷美术的异珍,也是国画艺术中的奇葩。

随之,他的艺术成就获海内外广泛认可。作品不仅入选《世界美术集》等多部权威典籍,更于一九九九年凭借国画《鹤立乾坤》斩获“世界华人艺术大奖”国际荣誉金奖,并被授予“世界杰出华人艺术家”荣誉称号。影响力随之扩展,一九九八年获《北京经济报》专文盛赞其作品“以简驭繁,以形传神”;至二零零零年,中国画报出版社为其出版《黄香九陶瓷画集》,面向全国发行。

《景德镇陶瓷》杂志多次专题刊载其作品与评论。文章深入诠释了画作中期望祖国两岸统一的赤子情怀、保卫家国的雄心壮志、迎风傲霜,愈寒愈艳的枫叶精神、知足常乐的心态及知音难遇的黯然。尤在《黄香九<秋韵>赏析与玄机揭示》一文中,将画中之鸟与八大山人笔下的孤鸟相较,论述极为精妙:同是以鸟抒怀,同是万物凋零之秋,同是笔简意深,二者皆为孤鸟,其意境却一哀一喜。父亲一扫前人悲秋孤寂之象,用含蓄的笔墨将山石刻画出“宝石”之质,利用“凤凰不落无宝地”之典,把画中之鸟隐喻为凤凰,意喻为王者,独立山头,高歌独鸣,有意将天空留白留的极少,彰显山势极高,几近于天,鸟鸣之声易达于天,蕴一鸣惊人之意,含君临天下之势。经此层层解析,其画作技艺之超绝、内涵之深邃、隐寓之精妙,令人拍案叫绝。艺术评论界普遍认为,其作品境界、意境与含蓄手法不弱古人,且在“隐寓”的运用上,更有推陈出新之妙。

父亲以“山民”、“村夫”为笔名,可见其自信淡定,朴实谦卑,不求闻达之心。一生为学,不设藩篱。其文人修养,既融于笔墨丹青,也化入日常生活。他曾怒斥庸医误人,亲自开方治愈亲戚重病。早年所习中医之术,常化为惠泽亲友邻里的善行。在他身上,艺术、学问与为人浑然一体,恰如古训所云:“外师造化,中得心源。”

二零零九年,《景德镇陶瓷》杂志在陶瓷学院学者的《评各种陶瓷文人画开创的杰出代表》一文中,将黄香九与程门(浅绛彩)、王步(青花)等先贤并列,列为近代陶瓷文人画开创的杰出代表之一,尊为“水墨彩一派宗师”,并誉其探索为“国画与陶瓷融合之里程碑”。文中慨然赞曰:“陶瓷水墨彩黄香九,中国陶瓷水墨彩之开创者。其以独门秘制水墨彩料,在瓷板上重现宣纸水墨之神韵,堪称'中华一绝,瓷苑独步'。在其开创的水墨彩天地间,花鸟、人物、山水、走兽诸般意象,皆超凡脱俗,尽显大写意国画之磅礴气度,富有震撼心灵之艺术伟力。此绝无仅有之艺术新境,实为当代陶瓷文化发展之重要丰碑。” 此评既出,堪称对其陶瓷创新成就及艺术生涯的定鼎之论。

自画集出版后,父亲声名日重,求教拜访者日多。父亲皆谦和以待,即便对方是晚辈,亦中肯谦虚的道出自己的见解。

父亲创作时极度专注,喜独处,不计时日。面对素瓷或宣纸,时常凝思许久方肯落笔,时而一气呵成,时而画之再思,思之再画。有的作品即便完成,亦常放置一旁反复观摩,有时隔数日擦去重画或修改,有时竟放置数月,直至完全满意方可。一次,我儿方两三岁,将父亲一幅未烧制的半成品用手抹花,然后举着乌黑的小手,嘟囔道:“画的不好,画的不好。”父亲见状,气急交加,望着懵懂的孙儿,不知所已,哭笑连连,捶手顿足。半月后,他得意地邀我赏析新作:“此即当日被你儿抹去之作。我经再三思索,宝宝所言极是——旧作的确不佳,该抹。此乃天成之作,真天意也。”

父亲在店中用宣纸上作画亦是如此,时而画半即毁,从不在意身旁观者多少,身份何人,旁若无人。我曾不解抱怨:“看别人在台上作画皆都是一气呵成,风卷残云,极其潇洒。您却这般思而复画,画而复思,甚至当众撕毁画作,别人还认为你作拘谨,不善作画,你这会失去顾客,惹来非议,会有损名誉的。”父亲闻之正色道:“那是在表演,取悦观众,是在作秀!真正的创作,正在于这‘画中有思,思后仍画’的反复求索之中。”他继而耐心劝导:“若因顾客在场而故作潇洒,旁人实是不知,但你的艺术生命便将毁于一旦。不必在意旁人,不必执着交易,专心作画,好的作品才是你的名声。”

父亲惜画如命。曾有顾客嫌价太贵,思而复返,不料价格又涨,气之即走,虑之又返,价格再涨,一日三价,以至愠怒。父亲作品卖价极高,买家甚少,买者非富即贵。我们皆劝父亲,他却叹道:“非为钱财,实乃不舍。此画天然偶得,再画难求,其中价值,你等未知。”顾客亦劝:“黄老,作品对你而言,没有最好,只有更好!我是真心喜爱,价格依你,让于我吧。”每售一作,如同嫁女,难以割舍。

晚年,病重犹言:“病愈之后,定好生作画,惜在病之前,时日浪费太过。”

黄谷曰:

叹事无常,历史浩荡,个体微茫。然观先父一生,少即有志,青年失路,壮岁蹉跎,中年改制,其命运沉浮,无一不与家国世变同频共振。然其身处困厄,未尝一日废学弃笔,终将时代施加于身的磨砺,反转为艺术突破的基石。其文人画“陶瓷水墨彩”的开创,非仅技艺之变,乃饱学之士将胸中丘壑与文人风骨,借窑火淬炼而成之精神结晶。史笔如铁,公允确当。足以告慰其平生志业,亦为后世治陶瓷史者,存一信而可征之鉴。

而今,我时常独坐,凝神观望墙上那幅《秋韵》瓷板画。画中秋鸟,独立寒秋,红枫傲霜,羽翼粲然,登高独鸣。它的确不是一只凡鸟,如父所言:“它是一只隐寓的神雀。”它历经千般揉捏、万般描绘、烈火淬炼后,最终凤凰涅槃——昂首之间,承载着一个中国文人面对历史狂澜时全部的自信、从容,拼搏与不屈。父亲犹如此鸟涅槃重生,立于自创的“陶瓷水墨彩”这座高山之巅,以其独特的陶瓷文人画,一道清鸣,“画”破长空。

人生如梦,命运多弄。时代的风暴不可抗拒,让许多人沉沦,却也总有一些人,被梦想的无形力量牵引,逆风、迎难而上——风愈急,飞愈高……

今以《风筝》一诗,以寄托我无尽的追思:

风筝

素有凌云志,迎风上碧天。

起伏飘然过,追梦不计年。

漫览众山小,志在九霄巅。

星辰盘在手,谁道不神仙?

——己亥年秋,黄谷

翻开历史的长卷, 景德镇陶瓷历经千年。正是代代有陶瓷革新者,以其探索与创造,前赴后继地接续着中国陶瓷文化的薪火,他们的存在犹如天空中一幅千年陶瓷文化的星图。

璀璨,而永恒。

《秋韵》作品

黄香九,抄写的中医书籍(其中的一本)

兰

性本爱幽山,无人亦自芳。

何须从喧扰,寥寂又何妨。

一一甲辰年冬,黄谷

《星辰盘在手 谁道不神仙》黄谷 草书作品

![“大师也淘气,下山坠红尘,练佛心”[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6946045541454281889.jpg?id=0)