夜幕低垂,东海波涛裹挟着咸腥的风,拍打着明朝的岸防。突然,海岸线上亮起几点诡异的火光,紧接着,手持弯刀的身影如鬼魅般登岸,烧杀抢掠后又迅速消失在茫茫夜色中,这便是刻在古代中国东南沿海记忆里的“倭寇”魅影。数百年来,这群神秘入侵者如附骨之疽,在东海肆虐多年,却始终让朝廷军队束手无策,他们究竟是什么人?又为何能成为难以根除的“海疆毒瘤”?

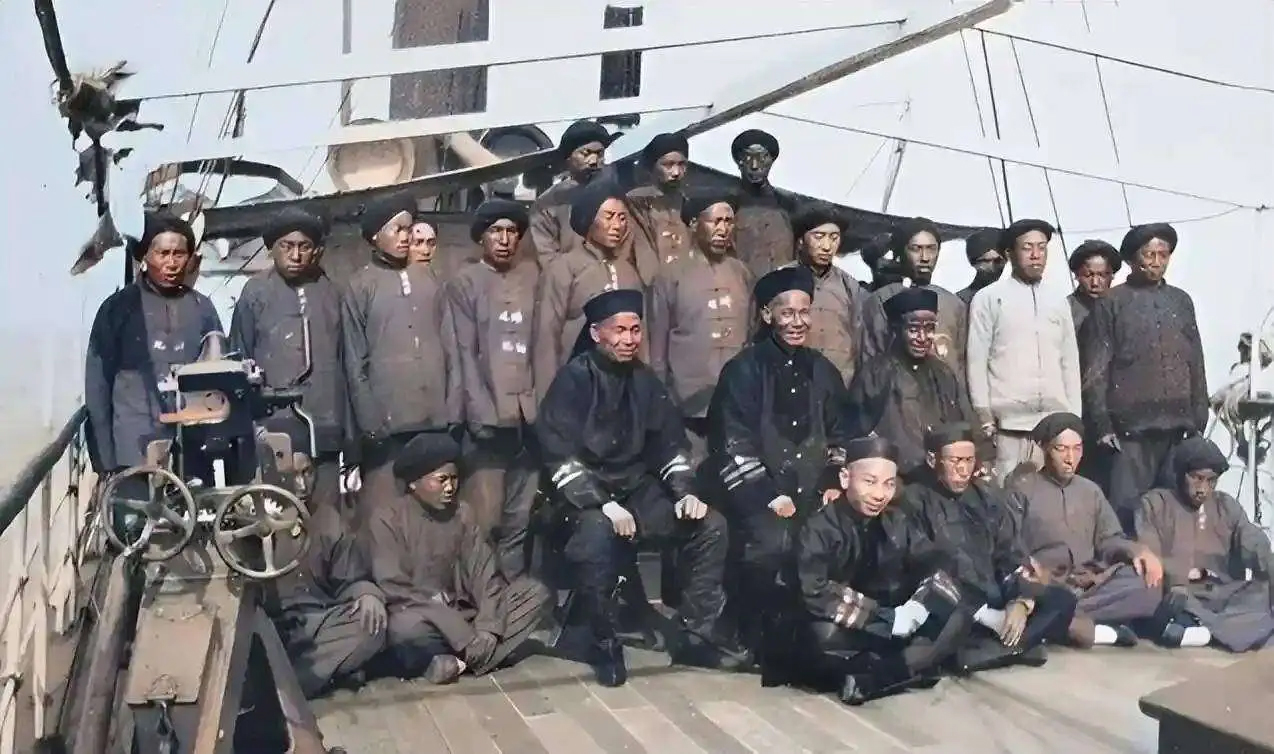

拨开历史迷雾,“倭寇”的身份远非“日本海盗”这般简单。早在元朝末年,日本进入战乱不休的“战国时代”,大量战败的武士、失去土地的浪人被迫流落海上,他们熟悉海战、擅长近身搏杀,成为早期倭寇的核心力量。但随着时间推移,倭寇群体逐渐“本土化”,到了明朝中期,东南沿海因“海禁”政策失去生计的渔民、走私商人,甚至部分失意地主,纷纷加入倭寇队伍,形成“倭人十之三四,华人十之六七”的复杂构成。这些华人倭寇熟悉沿海地形与明朝防务漏洞,为倭寇提供了精准的情报与补给,让这支队伍从“外来入侵者”变成了“内外勾结的混合武装”,身份的模糊性也为其增添了几分神秘色彩。

而倭寇能在东海肆虐百年、难以剿灭,背后藏着多重难以破解的困局。

其一,明朝海防的“空心化”让倭寇有机可乘。明朝初期虽在沿海设立卫所、部署军队,但到了中期,卫所制度逐渐崩坏,士兵逃亡、军备废弛,许多海防要塞的火炮锈迹斑斑,战船多为破旧不堪的“朽木之舟”。反观倭寇,他们乘坐的“八幡船”小巧灵活,既能在深海航行,又能驶入浅滩港湾,常常绕开明朝重兵把守的要塞,突袭防备薄弱的村镇。当明朝军队接到警报集结时,倭寇早已满载赃物,消失在大海深处。

其二,“海禁”政策的反噬,让倭寇获得了“隐形的补给线”。为遏制海上走私与倭寇侵扰,明朝长期实行严厉的海禁,禁止民间出海贸易。但东南沿海“地少人多”,许多百姓依赖海洋为生,海禁政策断了他们的生路。此时,倭寇以“允许贸易”为诱饵,吸引大量渔民、商人加入,甚至不少沿海村落暗中为倭寇提供粮食、淡水,将其视为“生存的希望”而非“敌人”。朝廷的“禁海”反而变成了倭寇的“招兵旗”,让这场“剿倭之战”变成了“与民为敌”,自然难见成效。

其三,倭寇的“游击战术”让明朝军队疲于奔命。倭寇不与明朝大军正面交锋,而是采取“小股分散、灵活突袭”的策略,他们常常分成数十人、上百人的小队,利用夜色或大雾掩护,突袭沿海州县;得手后不恋战,迅速撤离至海岛或海外据点。明朝军队虽人数众多,但调动缓慢、指挥僵化,往往陷入“追着倭寇跑,却始终摸不到踪迹”的窘境。更令人头疼的是,倭寇熟悉海上气候,能利用季风、洋流快速转移,而明朝军队多为“旱鸭子”,海战经验匮乏,往往在追逐中因风浪、迷航而损失惨重。

直到明朝中后期,戚继光、俞大猷等将领改革军队、创新战术,组建“戚家军”,并联合沿海百姓开放有限的“海禁”,才逐渐扭转战局,将倭寇赶出东海。但回望那段历史,倭寇的神秘身影仍如一面镜子,它照出了古代海防的脆弱,也揭示了“堵不如疏”的治理智慧。那些在东海波涛中肆虐的魅影,终究不是败给了刀剑,而是败给了顺应民心的政策与真正的海疆防御体系。