加沙地带的硝烟刚散,另一场风暴又起。以色列总理内塔尼亚胡,这位常在镜头前表情冷峻的政坛老手,如今被卷入前所未有的外交暗流。加拿大总理一句“敢来就抓”,让这场政治剧火速登上全球头条。表面是外交风波,背后却藏着国际法、政治算计和舆论交织的复杂棋局。

停火的烟雾弹,战后的暗流更汹涌加沙战火在2024年5月迎来短暂停火。街头尘埃未落,联合国车队刚驶入灾区,人们以为和平终于露出一点影子。可就在此时,新的风波从海那边传来,加拿大的政治声明像一记闷雷,打破了暂时的平静。电视画面上,记者念出那句原话——“若内塔尼亚胡进入加拿大,将被逮捕。”话音落下,国际舆论瞬间炸开。

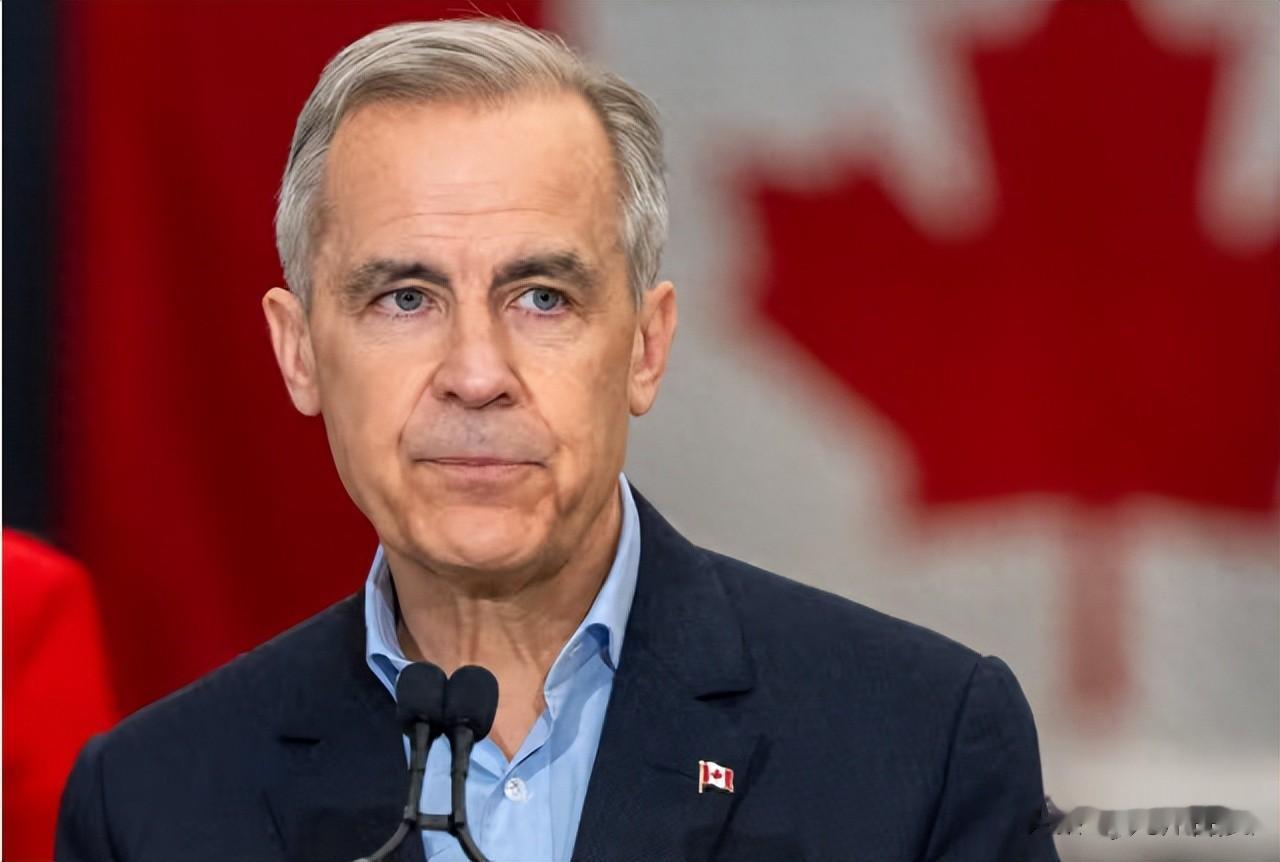

加拿大总理卡尼表态时神情平静,但背后的意味并不平凡。这不仅是政治表态,更是在ICC(国际刑事法院)申请逮捕令背景下的一种信号。虽然ICC的预审分庭尚未正式批准检方的申请,可卡尼的这番话,显然是抢先划出阵营。舆论场顿时分裂,有人称赞“法治勇气”,也有人质疑“政治冒险”。

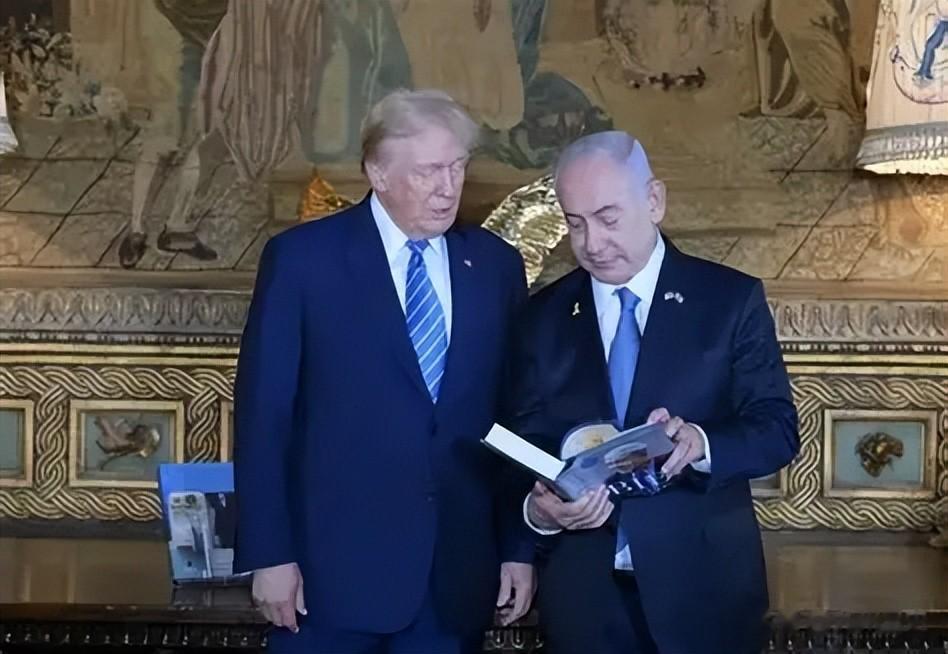

以色列政府反应激烈。外交部发出措辞强硬的声明,指责该言论“不可接受”,并召见加拿大驻以大使。当时的新闻发布会上,内塔尼亚胡神情冷峻,短短几句话,让整个外交圈神经紧绷。

这一事件其实并非空穴来风。自2023年10月爆发加沙冲突以来,以色列的军事行动屡次被国际机构质疑。南非提告、联合国会议、欧洲议会辩论,质疑声不断叠加。2024年5月,ICC检察官卡里姆·汗公开表示,已申请对以色列总理及防长发出逮捕令。这意味着个人责任正被推到台前。

国际刑事法院并不神秘。它不是联合国机构,却能对战争罪行提出刑事调查。问题在于,以色列并非缔约国,美国也不是。加拿大、法国、英国这些国家才是真正的成员。这就让卡尼的言论更耐人寻味——如果ICC批准申请,加拿大依法确实有执行义务。此时的发声,看似冒险,实则是法律与政治的交叉点。

卡尼的这番“敢抓”言论,让加拿大国内舆论沸腾。人权组织表示支持,反对党则批评政府“玩火”。几天内,加拿大议会的外交委员会收到数十份声明,媒体连篇报道。政治学者称,这是一场“外交地震”,不仅震到了渥太华,也传到了特拉维夫。

美国方面的反应更为谨慎。白宫发言人回避评论ICC的具体案件,仅重申“以色列有自卫权”。外交圈解读,这是一种冷处理——既不支持逮捕说,也不与盟友公然对立。欧盟内部态度同样分化:法国表示尊重国际司法独立,德国则认为“不应混淆政治与司法”。

舆论开始形成奇妙的对比:加沙暂时停火,但另一种“政治战争”在法庭与外交桌上展开。联合国机构继续发布人道通报,救援车队仍在穿梭,媒体镜头从废墟转向会议厅。和平的表象下,一场更隐蔽的博弈才刚开始。

就在这一连串反应之后,内塔尼亚胡出访行程变得异常敏感。原计划的欧洲访问突然推迟,以色列政府未解释原因。外界猜测,这与ICC申请案及部分国家表态有关。尽管没有人公开承认,但显而易见,这位以色列领导人的外交空间正在缩小。

几天后,特拉维夫的街头出现了标语:“我们要和平,不要孤立。”那是民众的声音,也是一种警告。加沙停火了,但内塔尼亚胡的麻烦,远未结束。

法律与外交的碰撞,舆论的暗火在蔓延

法律与外交的碰撞,舆论的暗火在蔓延当国际刑事法院检方提出申请时,整个国际法律界都在观察。过去,ICC针对非洲国家领导人发出过多份逮捕令,但从未触及像以色列这样政治分量极重的对象。这次检方动作,被视为一次史无前例的挑战。加拿大的“提前表态”,无疑让法律争议多了一层政治色彩。

这场博弈不仅是关于法律,更是关于立场。加拿大政府声称,“国际法面前人人平等”,这是法律原则。但在现实政治中,是否真能平等执行?这才是全球舆论的焦点。美国虽然不是缔约国,却是以色列的最大盟友;加拿大则既是盟友,又是ICC成员。这种身份矛盾,让卡尼的态度显得格外突出。

以色列媒体对此展开猛烈批评。《耶路撒冷邮报》称,加拿大“在政治上背叛盟友”;《国土报》则指出,政府不应忽视国际舆论的变化。这些声音代表了以色列社会内部的矛盾:一方面要求政府强硬回应,一方面又担心外交孤立。

与此同时,欧洲多国也在关注这一动向。西班牙、挪威、爱尔兰此前已承认巴勒斯坦国,对ICC的案件持“支持司法程序”的态度。法国虽谨慎,却没有反对检方申请。德国处于尴尬位置,一边强调以色列安全,一边不得不回应法律问题。舆论像一盘复杂棋局,每一步都牵动多方神经。

在渥太华的记者会上,卡尼拒绝撤回言论。加拿大外交部补充声明称,政府“尊重ICC的独立性”,并将“履行国际法义务”。这几句话看似平淡,却让事态更难收场。以色列的抗议持续升级,部分犹太社团也公开表达不满。

与此同时,人道组织纷纷发声。大赦国际、人权观察等机构重申,“无论停火与否,战争罪行都应调查。”这种声音在西方舆论中越来越主流。电视评论节目中,专家们反复讨论一个问题:如果ICC正式签发逮捕令,加拿大是否真的敢执行?这个假设既是法律问题,也是一场政治测试。

在以色列国内,焦虑情绪蔓延。政府顾问团开始评估外交风险:若ICC批准逮捕令,哪些国家还能访问、哪些必须避开。这种自我约束,已成为内塔尼亚胡政府新的外交现实。外交日程表成了一份“风险地图”。

与此同时,国际媒体的报道方向也在转变。从“冲突报道”转向“追责观察”。BBC、CNN、路透社的头条不断出现关于ICC进程的分析。每一次发言、每一份声明,都被当作国际政治的风向标。

中方媒体对此保持客观立场。新华社与环球时报的报道强调“尊重国际法、推动人道援助”,呼吁通过联合国机制解决问题。这种平衡表达,在全球舆论的喧嚣中显得稳重而清晰。

加沙的战火虽暂歇,外交的暗火却越烧越旺。没有枪声,却处处是交锋。内塔尼亚胡面对的,不再只是战场,而是一个正在收紧的国际法律网。加拿大发出的信号,也许只是个开始。

盟友分裂现场——有人举手清算,有人装作没听见国际政治舞台这几个月就像一个分组游戏。加拿大的“敢来就抓”一喊出口,立刻引起一阵外交地震。原本和以色列在一个朋友圈里的国家,开始分成三拨:一拨坚称“法律高于友情”,一拨模糊回应,最后那拨干脆假装耳背。

与此同时,斯洛文尼亚选择了另一种姿态:干脆宣布“禁止内塔尼亚胡入境”。这听起来像是在打外交太极——既没有真的去执行逮捕,也没给以色列台阶下。斯洛文尼亚外长解释说,这样做是为了避免“尴尬局面”,既遵守国际法,也不至于现场冲突。这个“温柔的拒绝”让其他欧洲国家多了一种操作模板。

当然,也有完全唱反调的。匈牙利总理直接在电视采访里说:“我们不会逮捕以色列总理,也欢迎他来访问。”那语气就像是在说“我们和别人不一样”,既表达政治立场,又暗示与以色列的深层合作。德国则保持沉默,外交部只表示“关注局势发展”。这沉默的背后其实是微妙的权衡——作为ICC缔约国,它理论上有义务执行令,但又不想把双边关系推向冰点。

美国的立场更复杂。白宫仍然拒绝承认ICC对以色列的管辖权,称“这项逮捕令不具合法性”。可是加拿大是它的亲密盟友,连日常防务都共用系统。于是加拿大这番话,让美国有点尴尬:不好公开批评,又不可能同声附和。华盛顿的新闻发言人只说了一句模棱两可的“每个国家都可以依据自身的国际义务采取行动”,一句话像极了外交教科书里的安全表达。

而以色列政府这边呢?反应激烈到几乎炸锅。外交部要求加拿大“立即收回言论”,还召见了驻特拉维夫的加拿大大使。据以色列媒体报道,内塔尼亚胡本人在一次内部会议上形容这番言论是“对国家尊严的冒犯”。他认为加拿大作为盟友“不该公开侮辱一位民选领导人”。以色列国内媒体则用更直白的标题——“加拿大背刺盟友”。

这些风向背后,其实折射出一个核心问题:战争结束后,国家之间要不要真的让国际法来主导?对一些小国而言,这正是他们证明自己独立性的机会。对一些大国而言,这却是一个烫手山芋。没人想真地动手去逮一位现任总理,因为那不仅是法律行为,更是外交地震的引爆点。于是,清算队伍越来越长,但也越来越复杂——里面既有理想主义的正义派,也有精算着外交得失的务实派。

对内塔尼亚胡来说,这种局面堪称新型“围城”:他出门难,不出门也难。留在国内会被批评孤立,出国又可能面临“手铐外交”。这种政治与法律的双重锁,让原本象征强硬的他变得“行动受限”。有评论形容:“这不是软禁,却比软禁更紧。”

停火后的“法律阴影”与清算的节奏现在的画面,几乎带着一点讽刺意味。战场停了,外交战没停。加沙的街头在修复废墟,而国际法的审判书却在桌上越堆越厚。ICC那份逮捕令没有过期,也没有撤销。7月的法庭文件明确写着——以色列方面提出撤销请求已被驳回。换句话说,法律那一页,仍在有效状态。

这让整个局势出现了奇特的平衡:战争暂歇,追责未息。过去一年多里,许多国家曾以“和平为先”为理由保持沉默。可现在,加拿大这样的表态,让这种沉默显得越来越站不住脚。ICC的法官没有直接评论加国总理的言论,但有匿名法律官员私下称“这是国际法逐步成熟的表现”。意思是说,当越来越多国家愿意公开谈执行义务,国际司法的象征力量就开始变得真实。

与此同时,阿拉伯世界的舆论则截然不同。在多哈、开罗、安曼的新闻节目里,“清算”一词出现得越来越频繁。对他们来说,这不仅是法律问题,更是情感平衡。加沙的停火只是战争节奏的暂停,而不是记忆的清除。每一次国际声明,每一次航班绕行,都是他们眼中“公正正在到来”的标志。

从更宏观的角度看,这场法律与政治的缠斗可能会持续很久。ICC没有警察,加拿大也不可能真在机场上演“抓捕现场”,但法律的象征已经具备现实影响。对内塔尼亚胡而言,这意味着外交路线越来越窄;对国际秩序而言,这则是一种“软执法”的试验。国家不一定动手,但表态足以让舆论和压力成形。

清算这件事,并不是某一个国家的冲动,而是一连串制度力量在逐渐成形。加拿大的这句“敢来就抓”,不是喜剧台词,而是对整个国际体系的一次测试。它在问:当战争平息、协议签好,人类是否真准备好面对责任?这一问,让全世界都得作答。

评论列表