作者:徐卿 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。诚挚欢迎原创作者予以支持,投稿请发至邮箱:JiujiangHistory@126.com。

物是人非念悠悠

——忆九江古陶瓷收藏界的三位师长

不知是否因三年疫情之故,这两年,我们九江古陶瓷收藏圈子里,接连失去了三位重要的师长。依时间序,先后是吴鸣天老师、罗群会长和辛济生会长。他们的悄然离去,让本就不喧嚣的九江收藏界,顿显凋零萧瑟。于我,更因失了随时请益的师友,只余一片心灵的空洞与绵长的伤痛。

二十年前,因工作与兴趣使然,我喜爱上了古陶瓷,从此它成为我生活中恒久的精神栖息地。由此,逐渐结识了市收藏协会的一些老师,上述三位交往尤深。从他们那里,我得以初窥古陶瓷门径,学到了不少知识,同时少走了弯路,真切印证了那句话:学习古陶瓷,关键在于进对圈子、跟对人。对此,我始终心怀感激。

吴鸣天老师:俯身镜中的“瓷痴”

吴鸣天老师身材高瘦,接近一米八,背微驼。他是六十年代初生人,但那时看上去已有五六十岁的光景,显得沧桑。他老家彭泽,在九江火车站工作,一口彭泽乡音点缀的普通话,偶尔还会夹杂几句不正宗的九江话,是个十分有趣的人。

我初识他,是在景德镇的早市上。那时我刚开始学,满心新奇,劲头十足,十一二月的天气,随协会秘书长秋水兄的车,凌晨三点多从九江出发。第一次赶早市,怀揣着奇妙的希冀,在手电与放大镜的“全副武装”下,于天色未亮时抵达市场。正当我在激动与糊涂中,随着人流用手电漫无目的地照看时,秋水兄拉了我一把,说:“来来来,看到个熟人。”就这样,我结识了这位圈内大名鼎鼎的吴鸣天老师。

吴老师看古陶瓷,有个标志性的习惯——必须用放大镜。但凡器物上手,目测之后,他总会兴致勃勃地举起放大镜,俯身贴近,细细端详,同时带着几分神秘与你探讨物件的年代、窑口与纹饰。若是遇见心仪之器,比如建盏天目,他的声调会瞬间提高八度,语速也变得急切。他自嘲地解释过,自己是学美术、画油画的底子,有“审美激动症”,一见美器,便难以自持,请我们务必理解。

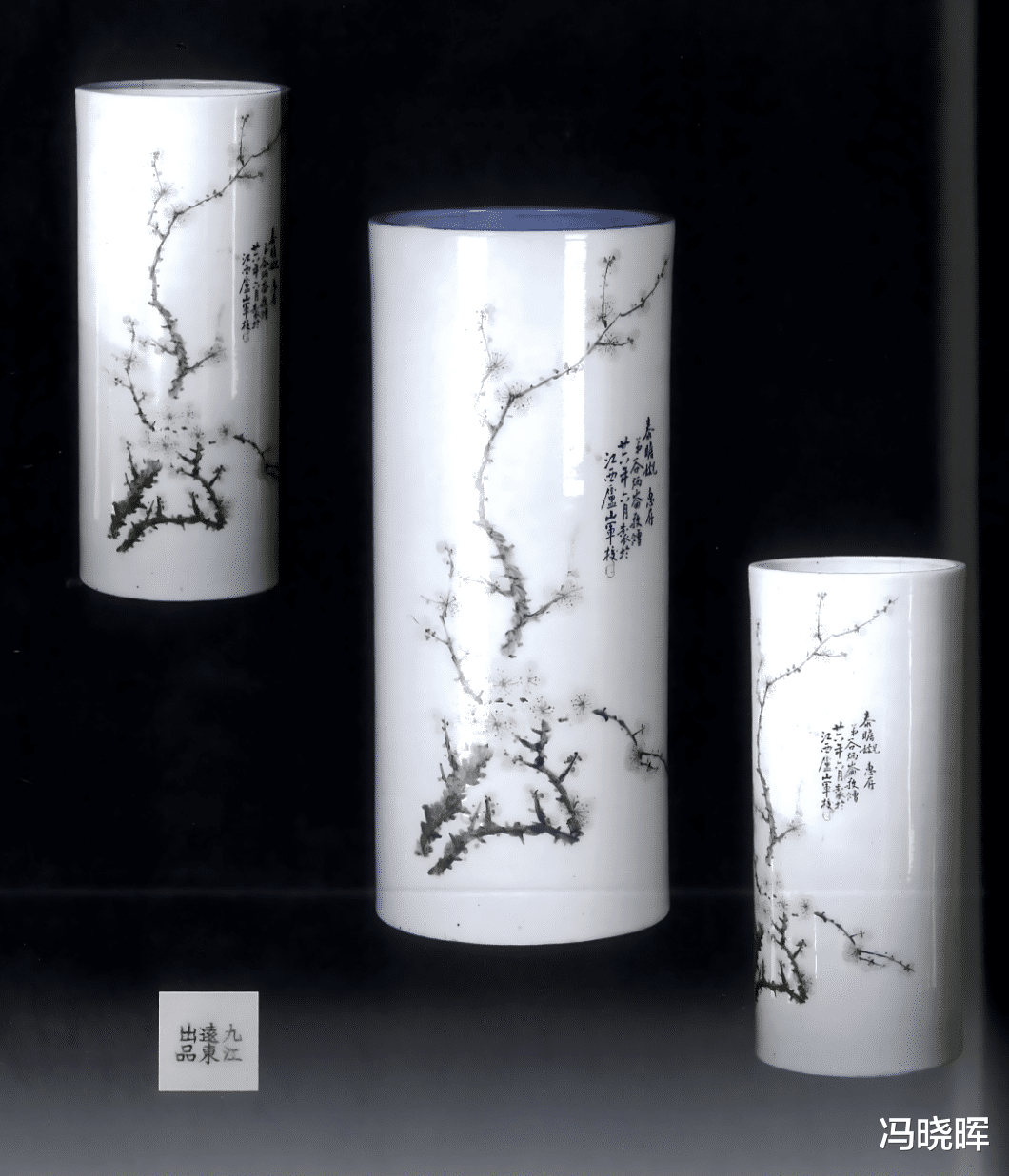

吴鸣天老师还是九江个人举办洪州青瓷专题展览的第一人。那是在我们相识之前,未能现场参观,一直引为憾事。听他谈及,整个展览有一百多件展品,几乎涵盖了洪州窑的大部分品种,当时堪称江西收藏界的一件盛事。事实上,吴老师来自一个普通的双职工家庭,收入微薄,全凭省吃俭用,将所能及的财力与心力尽数投入古陶瓷之中。这份执着,真可谓“瓷痴”。

罗群会长:负重前行的守护者

若论年纪,罗群会长是六十年代中期生人,比吴老师还略小些许。两位皆于盛年辞世,令人痛惜不已。

罗会长是个固执中带着厚重责任感的人,有时,甚至被这份责任所累。他早年从商业部门下岗,凭借自身努力,经营的贸易小有成绩,本可过上自在安逸的生活。只因踏入收藏圈,人品端正又有些经济能力,经不住大家的信任与推举,便在业余时间挑起了市收藏协会会长的重担。

九江,历史文化底蕴厚重,码头、书院、宗教、茶市、米市、瓷市,遗存丰厚,有此情怀的市民也大有人在。然而,此类民间组织往往运转维艰。市收藏协会便是一个仅在官方挂名,其余全靠自治的松散团体。为此,罗会长与协会同仁想尽了办法:加强制度建设、引进外地经验、四处奔走呼吁……他里外操劳,心力交瘁,竟至青丝成雪,斑驳可见,人也急病了。朋友们都劝他知难而退,后来虽然转任支部书记,却可以说一直是带病坚持,直至最后。

我与罗会长曾是同住一个小区的邻居,更是谈得来的朋友。他见我在古陶瓷方面兴致渐浓,时常提醒:“我们中华文脉源远流长,各个历史时期留下的艺术品既美且多。以我们的能力,要牢牢记住——过手过眼即拥有。我们的爱好,应定位于对美的欣赏,而非占有。”这番理念让我受益匪浅。多年来,我的古陶瓷发烧友之路能走得轻松自在,既受到传统文化浸润,又无力所不及的负担,全赖他当初的点拨,使这一业余爱好得以良性、有序地延续。

辛济生会长:从容优雅的“专家”

辛济生会长前不久因病辞世,享年八十七岁,可算高寿。他退休后方踏入收藏天地,因其原是一家央企的领导,大家都习惯称他“辛总”。

辛总是北方人,文革前北京某大学的毕业生,是真正的知识分子,因工作缘故来到九江。他身材魁梧,花白的头发虽已稀疏,却总是打理得一丝不苟,常穿西装,操一口标准的、带北方音的普通话,气度俨然,一见便知是位修养深厚的文化人。他曾很开心地告诉我,在外地的古玩市场或博物馆,常有人把他当作北京来的文博专家,说完便哈哈大笑,还问我们:“像不像啊?”

我认识辛总时,他才七十出头,总幽默地标榜自己是“七零后”,并信心满满地说,要争取到“九零后”(指九十多岁)时,还和我们一起去逛博物馆。言犹在耳,恍如昨日。

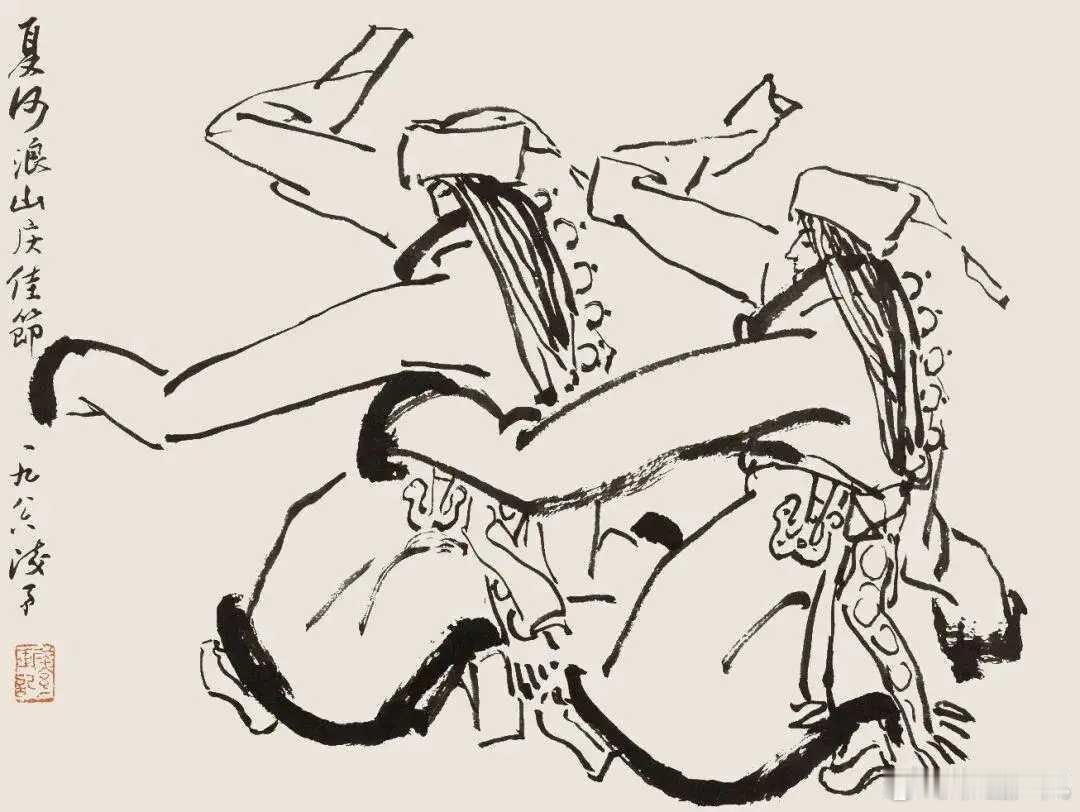

辛总在明清青花瓷上造诣颇深,是其钟爱且拿手的领域。相识之初的几年,只要节假日得空,我必会提前约上他,一同前往南昌、景德镇、抚州等地,去市场“淘宝”,拜访朋友,增长见识,提高眼力。他一有机会,便会不厌其烦地为我们讲解。能入他法眼的,多是陶瓷史上的名品,或文人气韵浓郁的器物。例如,谈到晚明天启、崇祯朝的青花山水,他会从画面的布局构图,讲到山石、树木、房舍的具体画法,再解构人物的形态动作,引导我们从各个角度欣赏品评,如同听故事般津津有味。无论是康熙朝的人物故事图,还是后来的“珠山八友”,他都如数家珍,从容不迫,娓娓道来。前几年,因我工作繁忙,联系渐少,如今回想,满是遗憾。

收藏,是对器物的认知,是对文化的传承,更是对自身的修炼。近日,看到许多纪念文博泰斗耿宝昌先生的文章,心有所感,不由想起了这三位师友,同时希望借助文字抒发怀念之意。王国维词云:“人事改,空回首,佳期梦。”三位师长的离去,不仅带走了他们独有的学识与性情,也带走了一段收藏黄金时代的温度与氛围。然而,吴老师镜片后的专注、罗会长肩头的担当、辛总谈笑间的风雅,都已悄然融入我的生命,成为我观瓷、审美乃至处世的一部分。

“物是人非事事休,欲语泪先流。”但文化的传承,正在于这“念悠悠”的情愫之中。他们人虽已逝,然其精神风骨,仍通过那些他们倾心守护的器物、那些他们谆谆教诲的后学,在这人间烟火里,静静地绵延,生生不息。

徐卿

【作者简介】

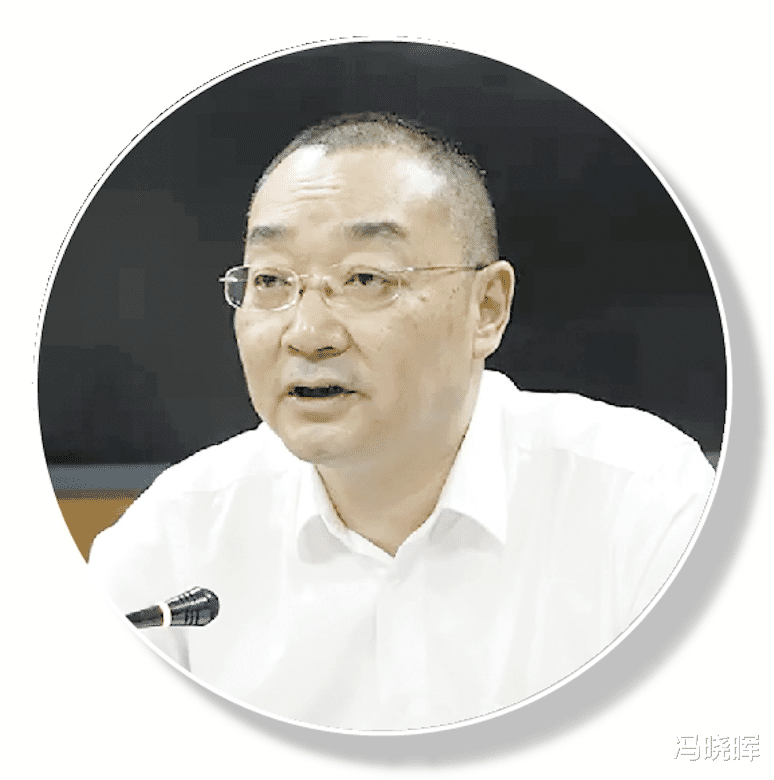

徐卿,1970年1月生,江西湖口人。1988年毕业于九江师专中文专业,先后任九江市政府副秘书长、九江市文广新局局长等职,现任九江市政协文史委主任。