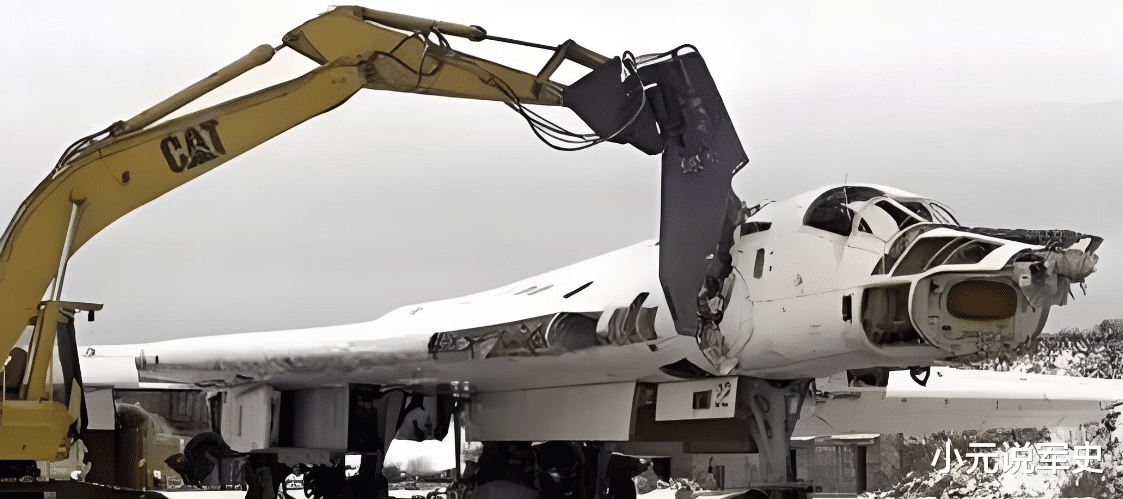

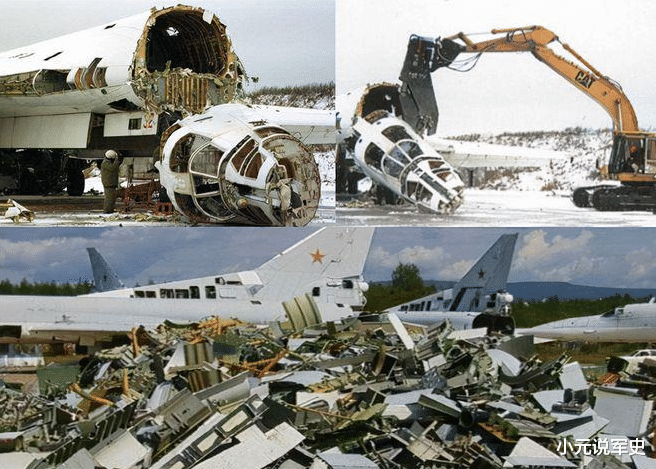

1998年深秋,乌克兰普里卢基军事基地寒风刺骨。几十台铲车的钢铁巨臂高高扬起,狠狠砸向一排银白色的庞然大物——世界顶尖的图-160战略轰炸机。

金属撕裂的尖啸声中,站在场边的白发工程师突然推开卫兵冲向残骸,抓起一块扭曲的零件嘶吼:“你们在肢解国家的未来!”回应他的只有美俄监军冰冷的注视。这一幕,成了那个时代最悲怆的注脚。

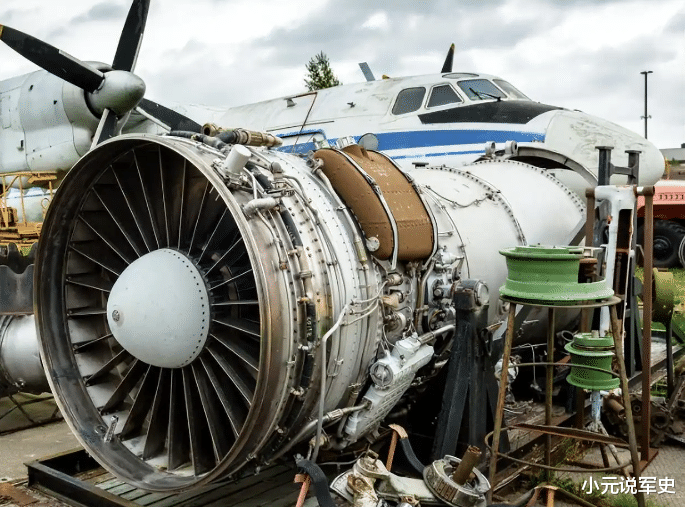

苏联解体时,乌克兰一夜继承上千枚核弹,19架图-160战略轰炸机与70台NK-32发动机,瞬间跃居世界第三核大国。这些“白天鹅”展翅可达2马赫超音速,搭载40吨弹药直飞1.6万公里,其核心动力NK-32单台推力高达25吨,至今仍是航空工业的巅峰之作。

彼时的乌克兰深陷经济泥潭:军费枯竭导致军饷拖欠,连战机保养费都捉襟见肘。为解燃眉之急,乌政府开启“清仓大甩卖”——坦克按废铁价论吨出售,洲际导弹拆解换外汇。当中国提出购买NK-32发动机时,乌方眼睛一亮:这笔交易足够填补三个月的财政缺口。

交易意向刚浮现,华盛顿与莫斯科罕见地站到同一战线。美国防部特使直飞基辅警告:“若发动机流入中国,北约东扩计划将永久排除乌克兰!”俄方更祭出能源大棒:切断天然气供应,冻结债务减免谈判。

压力在1995年达到顶峰。美军监察组突袭哈尔科夫发动机仓库,拍摄每台NK-32编号存档;俄特工则潜入设计院,搜查图纸备份。

1998年11月16日,历史定格在屈辱时刻:在美俄代表监督下,铲车将70台NK-32碾成废铁,技术图纸在焚化炉中化为青烟。

现场工程师列昂尼德·卡尔波夫含泪对记者说:“我们亲手埋葬了航空工业的未来。”作为“补偿”,美国支付了800万美元销毁补贴——尚不及发动机价值的零头。

销毁武器的“投名状”未能换来西方承诺。预期中的百亿美元援助缩水成3.25亿贷款,北约东扩名单始终没有乌克兰。更残酷的是,自废武功后,克里米亚危机中乌军竟无战略力量威慑俄罗斯,眼睁睁看着国土分裂。乃至今天,炮火在乌克兰领土上轰炸了3年之久。

而在东方,这场闹剧惊醒了中国军工界。当NK-32的灰烬飘散时,沈阳发动机研究所的灯光彻夜长明。

总师张恩和带领团队立下军令状:“五年不破超燃技术,我主动辞职!”十八年卧薪尝胆,涡扇-15终在歼-20上咆哮升空,其推力达18.5吨,突破西方严密封锁的技术天花板。

曾翱翔天际的“白天鹅”残骸早已锈蚀,而用铲车砸烂发动机时,以为在拆除威胁,后来才明白,拆掉的是乌克兰的脊梁。

当WS-15的轰鸣震彻云霄,那70台葬身铁铲下的NK-32,已在烈火中涅槃为东方航发的精神图腾。

评论列表