前几天刷到个离谱到家的内容,直接给我整得哑口无言。

评论区四万多条留言,全是火力拉满的吐槽,连标点符号都带着怒气。

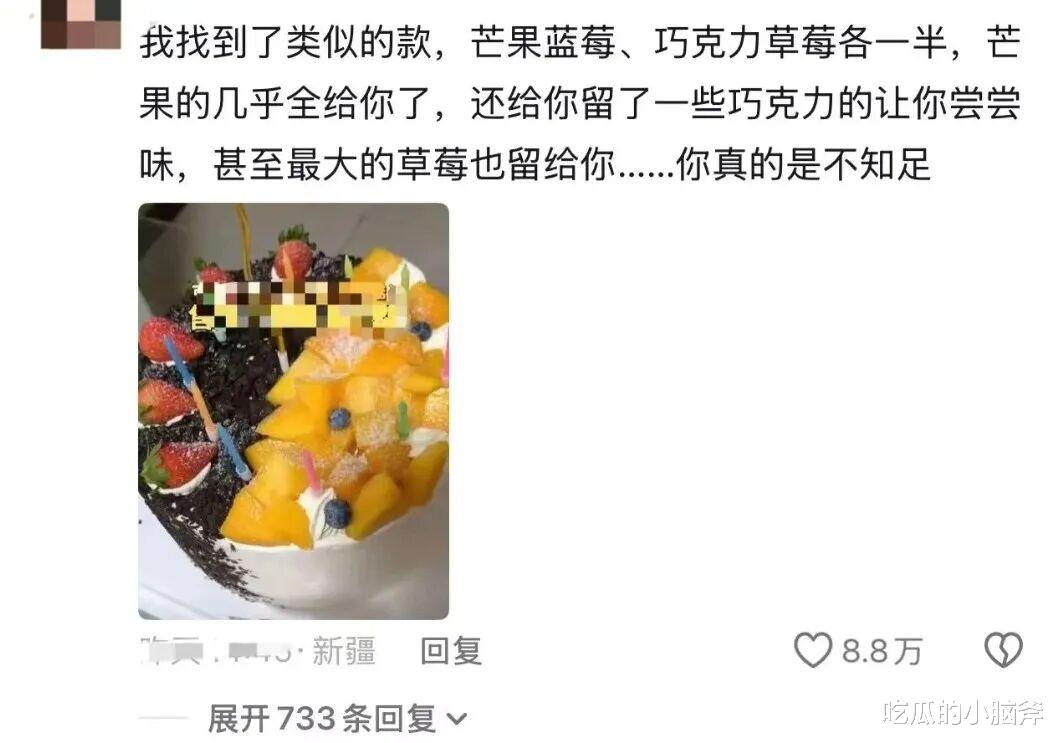

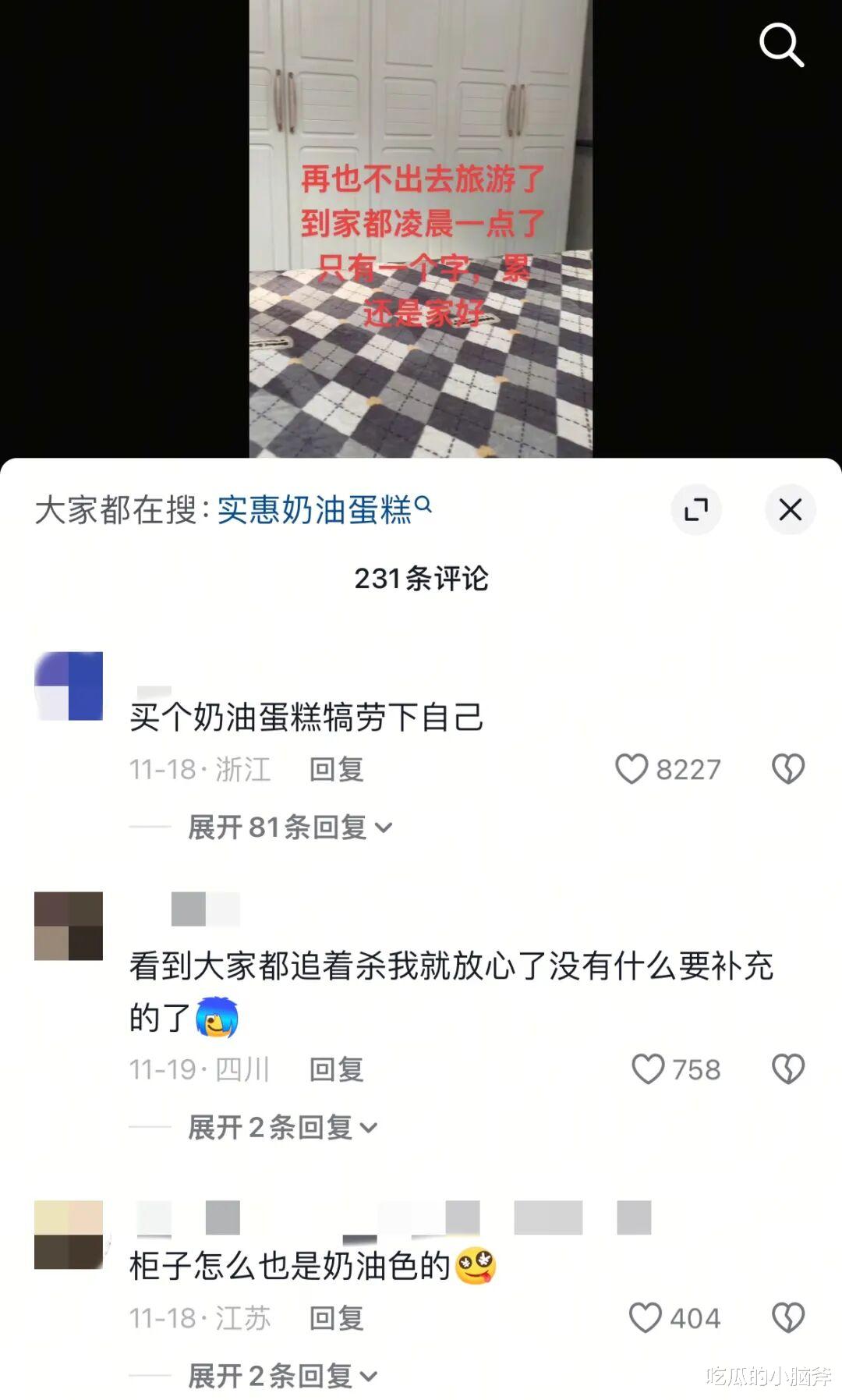

视频里,一位妈妈举着手机,镜头对着半块奶油蛋糕,配文写得那叫一个自我陶醉,字里行间全是 “我多懂孩子” 的优越感:“必须好好表扬!

我今天下班回家晚,孩子还特意给我留了块蛋糕,虽说没什么奶油了,但这份心意比啥都强。”

我当时直接瞳孔地震 —— 这蛋糕哪是 “留” 的?

明明是孩子小心翼翼切出来的,顶部的芒果块堆得快从蛋糕上滑下来,巧克力碎撒得密密麻麻,连蛋糕边都裹着一层,怎么到她眼里就成了 “剩下来的”?

更离谱的是那句 “没奶油”,我真想顺着屏幕冲过去问问她:“您这眼睛是出门忘带了,还是被糊了水泥啊?蛋糕上白花花、软乎乎的那不是奶油?”

抱着疑惑翻了翻这位妈妈以前的视频,才发现她有两个女儿,大的也就十岁出头,小的看着才上小学。

俩小姑娘多懂事啊,看视频里的片段,上次吃蛋糕时,两人就各自挖了一小口尝尝味,特意把中间料最足、奶油最多的一大半留给妈妈,结果还被这么挑刺,被嫌弃得跟垃圾似的。

也难怪网友们在评论区炸锅,一个个小嘴跟抹了毒药似的,句句戳心,没给她留一点情面:

“人家孩子把一半蛋糕都留给你了,你还在这瞎嚷嚷,跟个复读机似的没完没了,你配吗?”

“齐白石画的虾都比你眼睛亮,建议你每天顿顿吃虾,补补你那瞎了八百年的眼!”

还有人更直接:“这要是我妈,我直接把蛋糕扣她脸上,让她好好看看啥叫奶油!”

有句话说得特别对,也特别扎心:“这世上能毁掉下一代的,从来不是游戏,不是动漫,更不是所谓的‘坏朋友’,就是上一代自己,是那些拎不清的父母。”

再看这位妈妈以前发的视频,评论区早就被网友们 “攻占” 了,每条视频下面都有几百条留言,大家不是为了骂而骂,是真的想把她骂醒,让她别再这么对孩子鸡蛋里挑骨头,别再恶意揣测孩子那点纯粹的心意。

有人说:“你家孩子没把蛋糕全吃了就不错了,还在这挑三拣四,小心孩子以后再也不跟你分享任何东西!”

还有人劝:“醒醒吧,别拿‘为你好’当借口,你这根本就是自私,是见不得孩子对你好!”

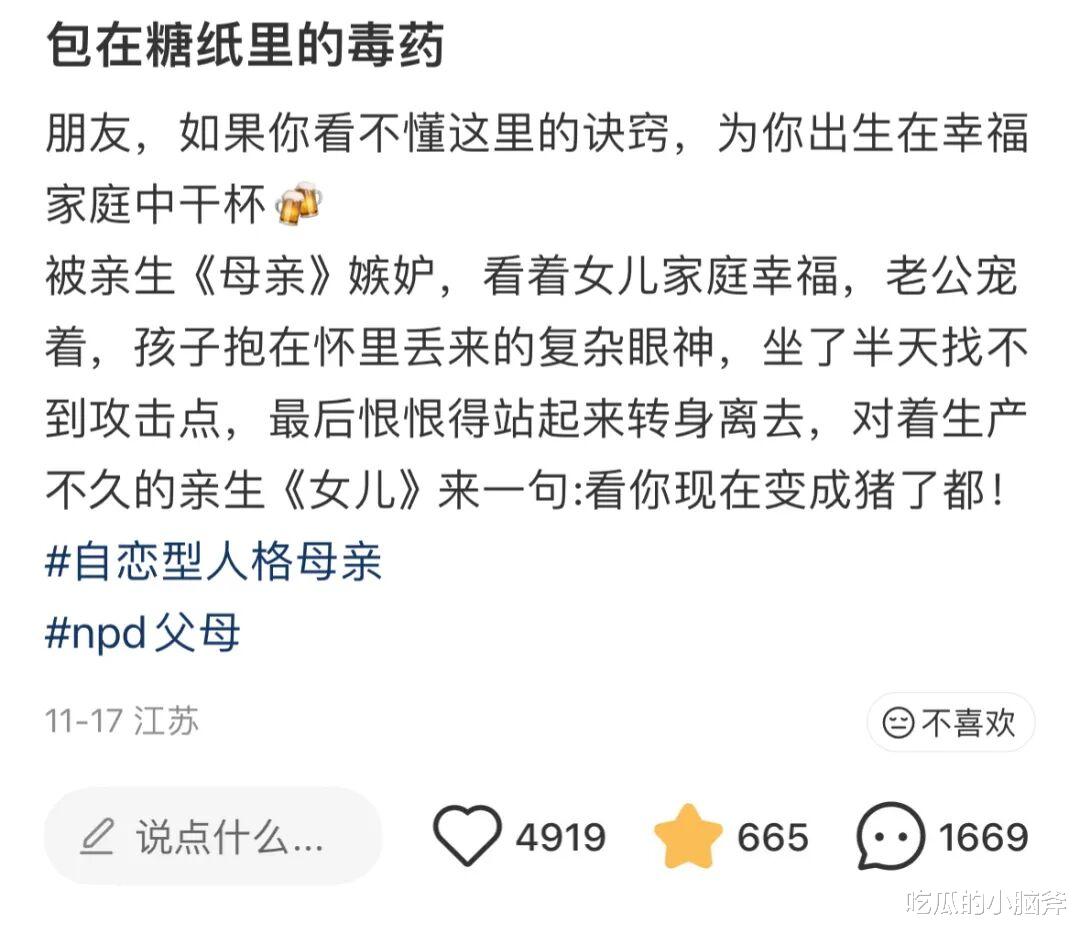

其实仔细观察就会发现,生活里像这样有毒的父母,真的不在少数。

他们对自己的孩子,藏着一种特别恶心、特别阴暗的心思 —— 不是爱,不是关心,而是微小又隐秘的恨意,还有见不得人好的嫉妒。

他们就是看不惯你过得开心,见不得你脸上有笑容。你考试考好了,想跟他们分享喜悦,他们会说 “这点成绩有什么好得意的,下次还能考这么好吗?”;

你买了件新衣服,穿给他们看,他们会说 “你这身材穿什么都不好看,浪费钱”;

他们总喜欢摆出高高在上的姿态,把自己当成 “审判官”,对你的一举一动指手画脚,动不动就给你泼冷水,冷嘲热讽的话张口就来,从来不会考虑你的感受。

表面上看,他们没打你,没骂你,没做什么太出格的事,但那股子微妙的恶意,就像一根细细的针,趁你不注意的时候,一下下扎在你心上,刚开始可能没感觉,可时间久了,伤口会化脓,会溃烂,疼得钻心,让你连呼吸都觉得难受。

就像之前刷到一个博主分享的经历,看得人血压直接飙到 180,恨不得顺着网线去骂她妈。

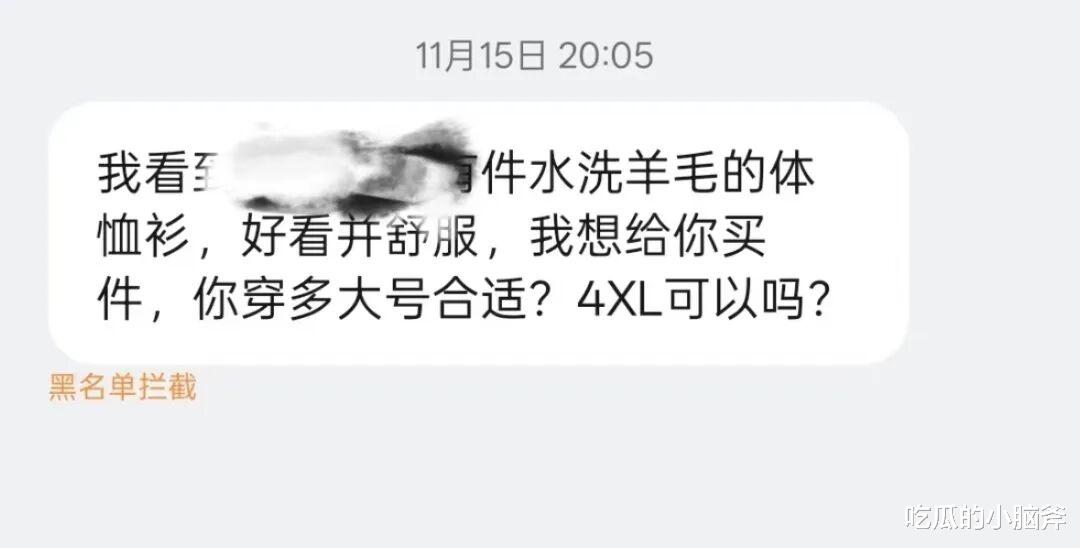

博主说,有天她妈突然给她发消息,说在商场看到件好看又舒服的 T 恤,问她穿多大码,还特意提了一嘴 “4XL 的你能穿吗?”

单看这消息,可能还觉得没什么,顶多以为博主是不是最近体重涨了,或者她妈眼神不好看错了码数。

可看了博主的解释,才知道她妈有多恐怖,心思有多歹毒。

原来博主当时刚生完孩子没多久,身材还没完全恢复,但家庭特别幸福,老公体贴,孩子健康,每天都开开心心的。

她妈来家里住了几天,看着她过得这么好,心里就不舒服了,坐了半天愣是没找到能攻击她的点。

最后实在忍不住了,气冲冲地站起来转身就走,走到门口还撂下一句特别伤人的话:“看你现在胖得跟猪一样,还好意思天天笑!”

本以为这就完了,结果没过几天,她妈又发消息问 T 恤码数,明着是关心,实际上就是想再次攻击博主的身材,想让博主因为身材自卑,想让博主不开心。

博主说,看到消息的时候,她抱着刚满月的孩子,眼泪一下子就掉下来了,她想不通,为什么自己的亲妈,会这么见不得自己好。

怎么会有这样的妈,连自己亲生女儿都嫉妒,见不得女儿过得幸福,非得用言语把女儿戳得遍体鳞伤才甘心?

而且这还不是个例,那个博主的帖子下面,评论区全是有类似经历的人,一条接一条的留言,看得人心里发寒 —— 原来这么多人,都在原生家庭里受过这样的伤害。

有人说,自己结婚第二天一大早,还没从新婚的喜悦里缓过来,就收到妈发的消息,不是祝福,而是阴阳怪气:

“为啥婚礼照片里就你好看?美颜是跟你绑定了吗?你老公跟你婆婆怎么看着那么丑?”

还有人说,自己被逼着相亲,相了十几次都没成,本来心里就难受,她妈不仅不安慰。

还突然露出凶相,对着她的长相一顿羞辱,说她 “长得不好看还挑三拣四,不知羞耻,早晚嫁不出去!”

更离谱的还有,有人在朋友圈发了几张自己在旅行途中吃到的美食照片,有海鲜,有甜品,本来是想记录一下美好生活,结果她妈直接在下面评论:

“不知道家里人最近在吃白粥配咸菜吗?你倒好,在外边吃香的喝辣的,一点都不孝顺!”

可实际上,她前几天刚给家里转了两千块钱,让爸妈买点好吃的。

还有人分享,自己给家里的小狗买了几包贵价零食,拍了照片发朋友圈,结果她爸直接评论:“老子还没吃饱呢,你倒先给狗买这么贵的东西,你眼里还有没有我这个爸?”

可明明这个月,她已经给她爸转过三千块生活费了,她爸自己舍不得花,全存起来了,现在却反过来指责她。

有人三十岁生日,特意攒了几个月的工资,飞香港看了一场自己喜欢了十年的歌手的演唱会,本来想跟妈妈分享这份快乐,结果刚发完朋友圈,就被妈妈疯狂发视频轰炸,接起来之后,妈妈劈头盖脸就是一顿骂:

“你发工资就是为了去看演唱会?那是正经事吗?你都三十岁了,不知道存钱买房结婚吗?你太让我失望了!”

还有个女生更惨,她因为抑郁症休学了,医生建议她多出去走走,放松心情,于是她就跟朋友去旅行了一趟。

回来之后,她心情好了很多,主动跟爸爸分享旅途中遇到的开心事,比如看到了好看的风景,吃到了好吃的小吃,结果她爸不仅没安慰她,还直接怼她:

“为了出去玩就不上学,你就是没病装病!现在玩开心了吧?那假惺惺的药也别吃了,明天就回学校上学,别在这装可怜!”

这一件又一件事,看得人浑身发冷,鸡皮疙瘩掉一地。

我们从小就被教育 “家是避风港,家人是最亲的人”,可怎么到这些人这里,家反而成了扎向孩子最狠的刀?家人反而成了最想伤害自己的人?

很多人长大以后,拼尽全力逃离了原生家庭那个所谓的 “保护伞”,独自在外打拼,才突然发现,外面根本就没下雨。

原来这么多年,一直是家里人在给自己泼冷水,一直是家里人在给自己制造风雨。

就像有个网友说的:“我以前总觉得外面的世界很可怕,直到我离开家,才发现外面的人都很友善,没人会随便骂我,没人会见不得我开心,我这才知道,原来不是世界不好,是我的家不好。”

还有人说:“这辈子听过最难听的话,不是来自陌生人的恶意攻击,不是来自同事的背后捅刀,而是来自我的爸妈,来自我最亲近的家人。

他们一句话,就能把我好不容易建立起来的自信,瞬间击垮。”

有个特别扎心的事实,可能很多人不愿意承认,但它确实存在:很多父母打从心底里,就见不得自己的孩子过得快乐。

只有看到孩子处在受苦、难过、焦虑的状态里,他们才能安心,才能找到自己的存在感。

心理学家早就分析过,之所以会出现这样的情况,主要有三个原因,每一个都戳中了这些父母的痛点。

第一个原因,是父母有着严重的 “超我焦虑”。

他们自己的人生过得一塌糊涂,却总喜欢把自己塑造成 “苦哈哈的付出者” 形象,整天把 “我为了你付出了多少”“我都是为了你好” 挂在嘴边,满脑子都是牺牲感和使命感。

他们见不得别人快乐,也见不得自己的孩子轻松。

看到孩子开心地笑,看到孩子无忧无虑地玩,他们的焦虑就会被触发,觉得孩子 “太安逸了,以后肯定没出息”,于是就会用严厉的语言斥责孩子,用各种方式打压孩子。

在他们眼里,只有孩子整天愁眉苦脸、满腹心事,仿佛才是努力、靠谱的证据。

第二个原因,是父母想通过控制孩子的情绪,来证明自己的权威。

这类父母大多在生活中没什么存在感,要么在工作上被领导打压,要么在婚姻里过得不幸福,于是就把所有的控制欲都发泄在了孩子身上。

孩子越快乐,他们就越觉得自己失去了掌控;孩子越有自己的想法,他们就越没有安全感。

所以当孩子难过、委屈的时候,他们会觉得 “孩子还是听我的”,从而感到安心;

可当孩子开心、兴奋的时候,他们就会忍不住冷嘲热讽,想把孩子的情绪拉下来,让孩子依赖自己。

他们要的,从来不是孩子比自己更幸福,而是孩子永远不脱离自己的掌控,永远做自己的 “附属品”。

第三个原因,是父母自己也从没被允许快乐过。

他们大多有着压抑、痛苦的童年,从小就没被父母好好爱过,要么被忽视,要么被打压,长大后也不知道如何去爱别人,包括自己的孩子。

他们小时候因为一点小事开心,就会被父母骂 “没出息”;

他们想做自己喜欢的事,就会被父母阻止 “那有什么用,能当饭吃吗?”。

长期的压抑,让他们把 “快乐” 当成了一种 “错误”。现在看到自己的孩子能无忧无虑地笑,能做自己喜欢的事,他们心里就会萌生出强烈的嫉妒 ——

“为什么我小时候不能这样?为什么你能这么快乐?” 孩子去旅游、看演唱会、组建幸福的家庭……

这些都是他们小时候想都不敢想的幸福,现在看到孩子拥有了,他们心里的缺失感就被触发了,于是便不顾一切地想要把孩子拉回自己那个晦暗无光的世界,让孩子跟自己一样,永远活在痛苦和压抑里。

被这样的父母打压着长大的孩子,内心就像被蛀了一个巨大的洞,无论后来填多少东西,都很难补上。

因为他们从小就很少能感受到来自原生家庭的温暖和爱,所以长大以后,永远都在拼命寻找无条件的爱,哪怕只是一点点,也会当成宝贝。

他们不是不想跟父母沟通,而是试过太多次了。

以前,他们会鼓起勇气跟父母说出自己的感受,告诉父母 “你这样说我会难过”,可换来的,永远是冷冰冰的挑刺和没完没了的说教:“我还不是为了你好?”

“你怎么这么不懂事?”“我小时候比你惨多了,也没像你这样矫情!”

次数多了,他们就彻底失望了,与其再受一次伤害,不如把话烂在肚子里。

所以现在很多年轻人,宁愿在一些 “电子父母” 的视频评论区里,诉说自己在生活中遇到的不顺,分享自己的小情绪,也不愿意跟自己的亲生父母多说一句话。

因为在那些视频里,“电子父母” 会温柔地叫他们 “宝贝”,会耐心地问他们 “今天工作累不累”,会在他们难过的时候说 “没关系,你已经做得很好了”,还会给他们一个虚拟的拥抱。

这些简单的话语和动作,对他们来说,却是从未从亲生父母那里得到过的温暖。

但我想告诉大家,感受到了来自父母的微妙恶意,被父母嫉妒自己的快乐,并不是我们的错。

错的不是我们,是那些不懂如何爱孩子、把自己的痛苦转移到孩子身上的父母。

当我们弄明白这背后的深层原因,我们就有能力打破这种代代相传的伤害,重写自己的人生剧本。我们可以告诉自己:“我没有错,我的快乐也没有错。”

我们可以远离那些带给我们伤害的父母,去寻找真正爱自己的人;我们可以做自己喜欢的事,去追求自己想要的幸福;我们可以学会爱自己,把内心那个缺爱的小孩,一点点治愈。

一定要记住:你的快乐从来都不是罪恶,而是生命本该有的模样。

你可以开心地笑,可以放肆地玩,可以追求自己喜欢的一切,这些美好的体验,都是你与生俱来的权利,不该被父母长期打压,更不该被他们剥夺。

我特别喜欢心理学家阿德勒的一个观点,他说:“决定你的不是过去的经历,而是你赋予过去经历的意义。”

过去的伤害已经发生了,我们无法改变,但我们可以选择如何面对它。

我们可以选择一直沉浸在痛苦里,也可以选择从中吸取教训,成为更好的人。

也许我们可以成为这样的存在:既能理解父母那一代人的局限,知道他们之所以会这样,也是因为他们的成长经历,从而减少对他们的怨恨;

又能守住自己的内心,不被他们的负面情绪影响,活出内核稳定的自由。

人要一寸一寸地拯救自己,就像每天给存钱罐里扔一枚硬币,刚开始的时候,你可能觉得没什么变化,甚至会怀疑这样做有没有用。

但慢慢坚持下去,你会发现,存钱罐里的硬币在不知不觉中已经堆满了;

而那个曾经缺爱、脆弱、敏感的孩子,也在一次次的自我治愈中,慢慢成长为了一个能为自己遮风挡雨的大人。

希望我们都能做到,都能摆脱原生家庭的伤害,活成自己想要的样子。共勉。