中国对柬埔寨的投资已超越单纯的经济行为,成为全球南南合作与现代经济一体化的典范。

据官方数据统计,中国已连续多年稳居柬埔寨第一大外资来源国,投资总额保守估计超过150亿美元。

这个数字背后,不仅改变了柬埔寨的经济社会结构,更折射出亚洲区域经济格局的深刻重构。

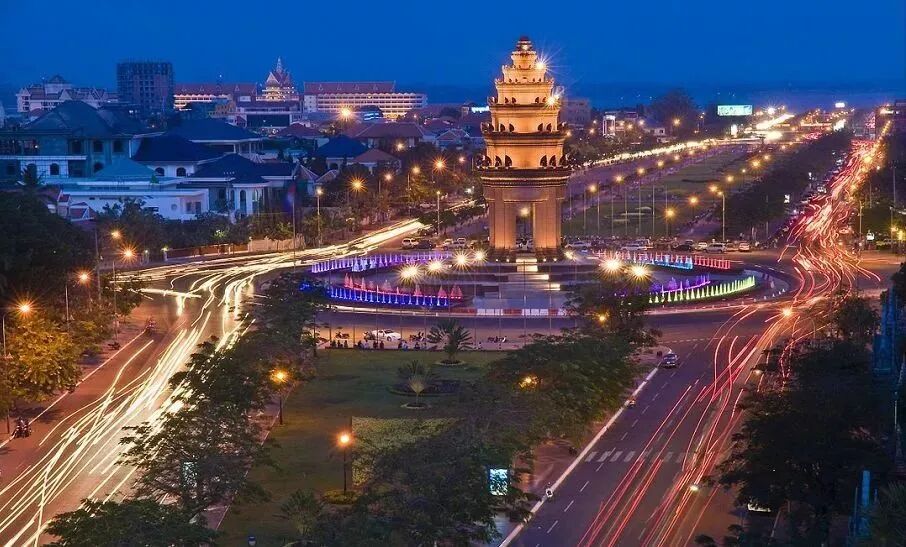

(东方小巴黎金边)

一,中国投资是柬埔寨经济发展中不可或缺的重要力量。

截至2023年,中国对柬埔寨的外国直接投资(FDI)累计已突破100亿美元大关。

这一数字占柬埔寨吸引全部外资的44%以上,使中国成为柬埔寨经济发展中不可或缺的重要力量。

仅2013至2022这十年间,中国对柬投资总额就已遥遥领先,将日本、韩国等传统投资大国远远甩在身后。即使在全球疫情冲击的艰难时期,中国对柬投资依然保持强劲,每年批准额度高达数十亿美元。

除了直接的商业投资,中国还通过发展融资形式向柬埔寨注入大量资金。根据澳大利亚洛伊国际政策研究所的数据,1994至2020年间,中国政府向柬埔寨承诺的发展融资总额超过40亿美元。

这些资金通常以优惠贷款和优惠出口买方信贷形式提供,具备利率低、还款期限长的特点,为柬埔寨基础设施建设提供了宝贵支持。

直接投资与发展融资相结合,造就了超150亿美元的总投资规模——这一数字已经达到可以改变国家经济命运的量级。

中国资本在柬埔寨的分布绝非盲目,而是呈现出高度的战略性与选择性,精准聚焦于几个对国家现代化至关重要的领域。

基础设施建设是其中最耀眼的板块。总额约20亿美元的西哈努克港经济特区是中国首批境外经贸合作区之一,已成为“一带一路”的标志性项目。

这里吸引了上百家企业入驻,创造数万个就业岗位,成为柬埔寨的产业新高地。

中国公司还投资或承建了柬埔寨几乎所有的高压电网、骨干道路网络和大型桥梁。耗资超20亿美元的金边-西港高速公路,不仅打通了经济命脉,更大幅降低了物流成本。

房地产与建筑业是中国投资的另一重要阵地。金边、西哈努克港和暹粒的城市天际线,近年来以惊人的速度被重新塑造,这背后离不开中国开发商的深度参与。

高级写字楼、购物中心、公寓住宅和综合度假村如雨后春笋般涌现,同时带动了建材、家电、金融和法律服务等配套产业的蓬勃发展。

(在中国的帮助下柬埔寨的基础设施全面升级)

在纺织业与制造业领域,中国的投资正推动柬埔寨产业升级。从最初的成衣加工,不断向上游的纺纱、织布、印染等环节延伸,中国资本正在帮助柬埔寨建立更完整的产业链,提升其在全球供应链中的地位。

这一布局巧妙地结合了柬埔寨享有的欧盟EBA和美国GSP优惠关税待遇,创造了双赢格局。

农业与农产品加工、旅游业与博彩业也同样吸引着大量中国投资。从香蕉、芒果种植园到大米、木薯加工厂,从酒店度假村到旅游设施,中国资本正全方位地融入柬埔寨的经济脉络。

中国资本大规模进入柬埔寨,并非偶然的市场行为,而是由多重战略考量共同驱动的结果。

柬埔寨作为“一带一路倡议的核心节点”,地处中南半岛腹地,成为中国与东盟互联互通的重要桥梁。投资柬埔寨的基础设施,有助于打通整个区域的交通网络,促进贸易和人员往来,具有超越国界的区域战略价值。

柬埔寨提供的优越经贸合作环境同样不可忽视。

开放的外资所有权、优惠的税收政策、低廉的劳动力成本,加上两国长期稳定的政治关系,构成了吸引中国资本的强大磁场。

柬埔寨政府视中国为最可靠的发展伙伴,这种高度政治互信为商业投资铺平了道路。

(柬埔寨首相视察中国电建承建的菩萨河水电站工程)

产业转移的客观规律也在发挥作用。

随着中国国内生产成本上升,劳动密集型产业向外转移成为必然。柬埔寨凭借年轻的人口结构和优惠的贸易待遇,成为理想的产业承接之地。

同时,柬埔寨本土及东盟6亿多人口的市场潜力,为中国企业提供了广阔的发展空间。

最深层的驱动力来自于两国资源的高度互补。

柬埔寨急需资本和技术来实现国家发展目标,而中国拥有充足的资本、强大的基础设施建设能力和先进的制造技术。

这种互补性使得合作能够高效推进,创造了被称为“柬埔寨速度”的发展奇迹。

中国投资对柬埔寨的影响是全面而深刻的,既带来了显著的发展机遇,也伴随着不容忽视的挑战。

在积极方面,中国投资直接拉动了柬埔寨的经济增长,成为其GDP连续多年保持7%左右高增长的关键动力。

大量就业岗位的创造,提高了当地居民的收入水平,改善了生活条件。

中国资助的基础设施项目,让柬埔寨在短短数年内建成了过去几十年难以企及的现代化道路、电网和港口系统。

这些设施极大地改善了营商环境,为后续产业发展奠定了坚实基础。更重要的是,中国的投资加速了柬埔寨从传统农业国向工业化国家的转型进程,帮助其更好地融入全球产业链。

然而挑战与争议同样存在。部分国际机构和西方国家担忧柬埔寨对中国的债务负担可能加剧其财政风险,尽管柬埔寨政府多次表示债务处于可控水平。

一些大型项目,如水电站和种植园,引发了关于环境影响和土地权利的讨论。

柬埔寨经济对中国投资的依赖性逐渐增强,如何防范潜在风险、增强经济韧性成为重要课题。同时,如何更好地促进中国投资与本地中小企业的融合发展,让经济增长的红利惠及更广泛的民众,也是未来需要关注的方向。