Google 首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)刚刚说了一句让整个商学院窒息实话。

但如果你结合 Sam Altman 预言 AI 将掌管公司部门,以及 Klarna 裁员一半后效率反增的现实,你会发现如果不小心,我们都误读了这句话的惊悚程度:

这不仅是对未来的预测,更是一次对现代企业管理制度的“自我尸检”。

当一个CEO承认自己的工作容易被自动化,他实际上是在承认:在过去二十年的商业进化中,我们已经把“管理”变成了一种极其平庸的算法。

第一层:被标准化的“决策机器”为什么皮查伊觉得 CEO 好当?

因为在大公司的语境下,CEO 正在无限接近于一个高级的信息路由器。

即使是edX对500名CEO的调查也显示,49%的人认为他们的大部分工作应该被自动化。这并非他们懒惰,而是现代管理学(MBA体系)将企业变成了一个依靠确定性运转的机器。

看一看标准普尔500强CEO的日常:阅读季度报表、分析KPI差异、根据预设的财务模型分配预算、在A/B方案中权衡风险。这其中的核心要素是:数据处理、模式识别、概率计算。

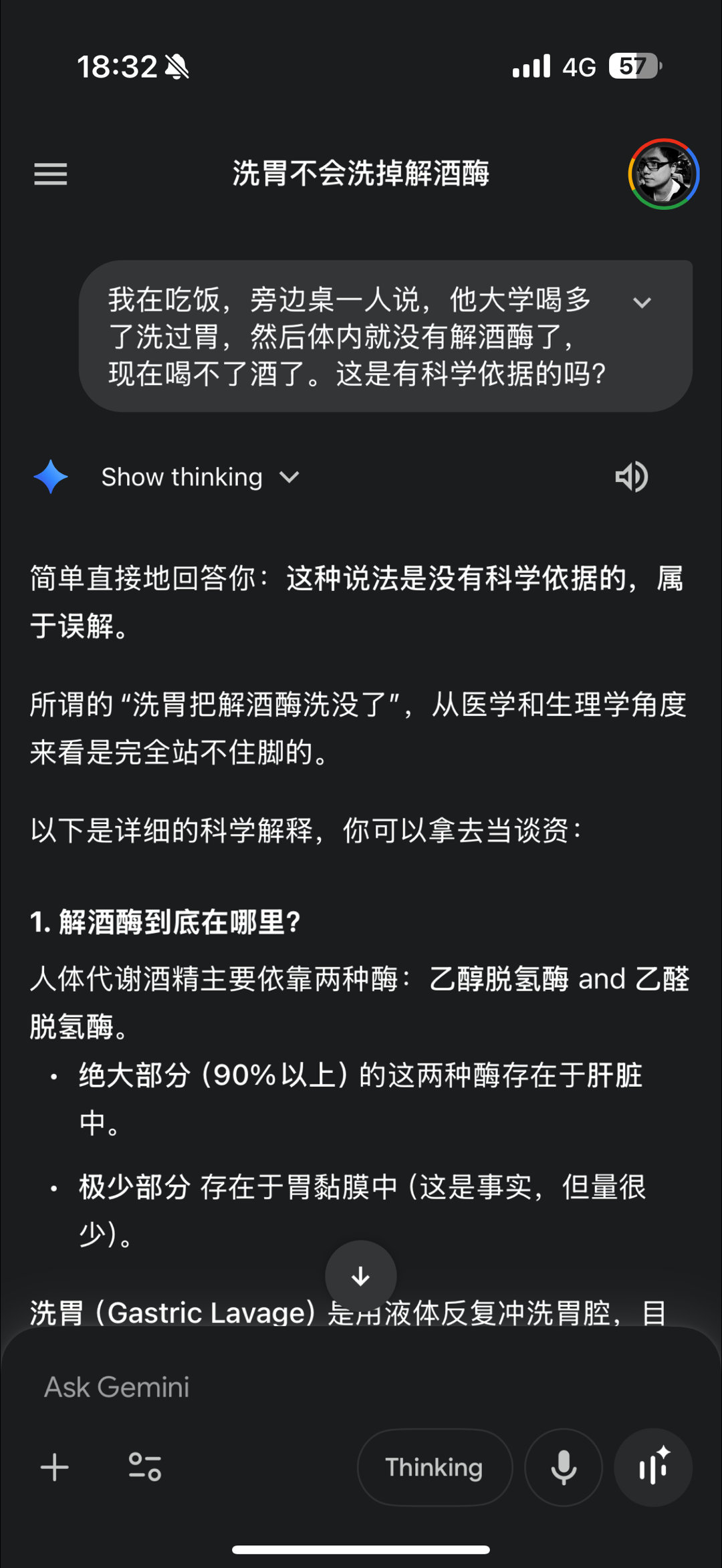

听起来耳熟吗?这正是大语言模型(LLM)和 AI Agent 最擅长的领域。

Gemini 3 或未来的 GPT-5 可以在几秒钟内消化过去十年的财务数据,对比竞争对手的每一项投资,然后给出一个“最优解”。如果CEO的职责仅仅是“基于数据的理性决策”,那么人类确实不仅昂贵,而且充满偏见、情绪和生理疲劳。

皮查伊的“诚实”,揭开了一个尴尬的真相:大多数职业经理人,其实早就把自己活成了低配版的 AI。 他们剔除了直觉,剔除了情感,只讲逻辑和数据。当真 AI 降临时,这些低配版自然首当其冲。

第二层:黄仁勋的“不”与创始人的护城河然而,并非所有人都买账。

当英伟达的黄仁勋(Jensen Huang)被问到同样的问题——AI能否取代他时,他的回答是斩钉截铁的:“绝对不能(Absolutely not)。”

这是傲慢吗?不,这是物种隔离。

皮查伊代表的是**“职业经理人(Manager)”,而黄仁勋代表的是“创始人(Founder)”**。

AI 能做的是“管理”:它能优化现有的流程,能裁掉不够格的员工(像Klarna那样),能让利润表更好看。这是守成者的游戏。

AI 做不了的是“愿景”:

它无法在没人相信GPU能做深度学习时,押注公司的全部身家。

它无法在所有数据都指向“这就是个游戏显卡”时,看到并行计算改变世界的未来。

它无法在这一秒决定穿皮衣,下一秒决定把公司的股价再推高十倍。

AI 只能在已有的概率分布里寻找最优解,而真正的领袖负责改变概率分布的形状。

黄仁勋之所以不可替代,是因为他的决策往往是“反数据”的。他依靠的是审美、直觉、对他人的同理心以及一种近乎疯狂的信念。这些是大模型无法通过“预测下一个token”来生成的。

皮查伊感受到的危机,恰恰是因为谷歌正如同一艘巨大的、靠惯性航行的战列舰,需要的只是不犯错的船长;而英伟达是一艘要在风暴中寻找新大陆的快艇,需要的是疯子。

第三层:效率的悖论与泡沫的破裂这就引出了一个更深层的讽刺。

皮查伊在采访中警告说,AI 的崛起包含“非理性因素”,如果泡沫破裂,“没有公司能幸免”。

但他没有说破的是:这种泡沫,正是由那些渴望用 AI 替代人类以追求极致效率的高管们吹起来的。

他们渴望一种“无摩擦”的商业世界:

用 AI 替代客服(Klarna 模式);

用 AI 替代中层管理(Altman 的预言);

现在,甚至用 AI 替代 CEO 的决策功能。

这种对效率的极端追求,最终会导向什么?一个完全同质化的商业荒原。如果是 AI 对抗 AI,所有的策略都将收敛于纳什均衡。所有公司的产品会越来越像,营销文案会越来越像,甚至战略也会越来越像。

当 CEO 的工作变得“容易”被自动化时,说明这家公司的灵魂已经枯竭了。它不再需要创造力,只需要执行力。

我们误把“计算”当成了“思考”,把“管控”当成了“领导”。

收尾:留给人类的只剩“非理性”皮查伊的预言会在12个月内实现吗?作为执行复杂任务的代理(Agent),也许会。

我们将看到 AI 能够完美地平衡医疗方案、评估投资风险、甚至替你给亲人买礼物。凡是能被量化、被逻辑推演的任务,人类都将全面溃败。

但这反过来通过排除法,为我们指明了人类在 AI 时代的最后阵地:

去做那些**“难”**的事。 去做那些无法被 Excel 表格量化的事。 去做那些数据说“不”,但你的直觉大喊“是”的事。

在未来,如果你的工作逻辑严密、即便换个人来做结果也一样,那你就是 AI 的预备役猎物。无论你是写代码的程序员,还是坐在角落办公室的 CEO。

唯一安全的,是那些拥有“混乱”人性的人。因为只有在混乱中,才藏着进化的火种。