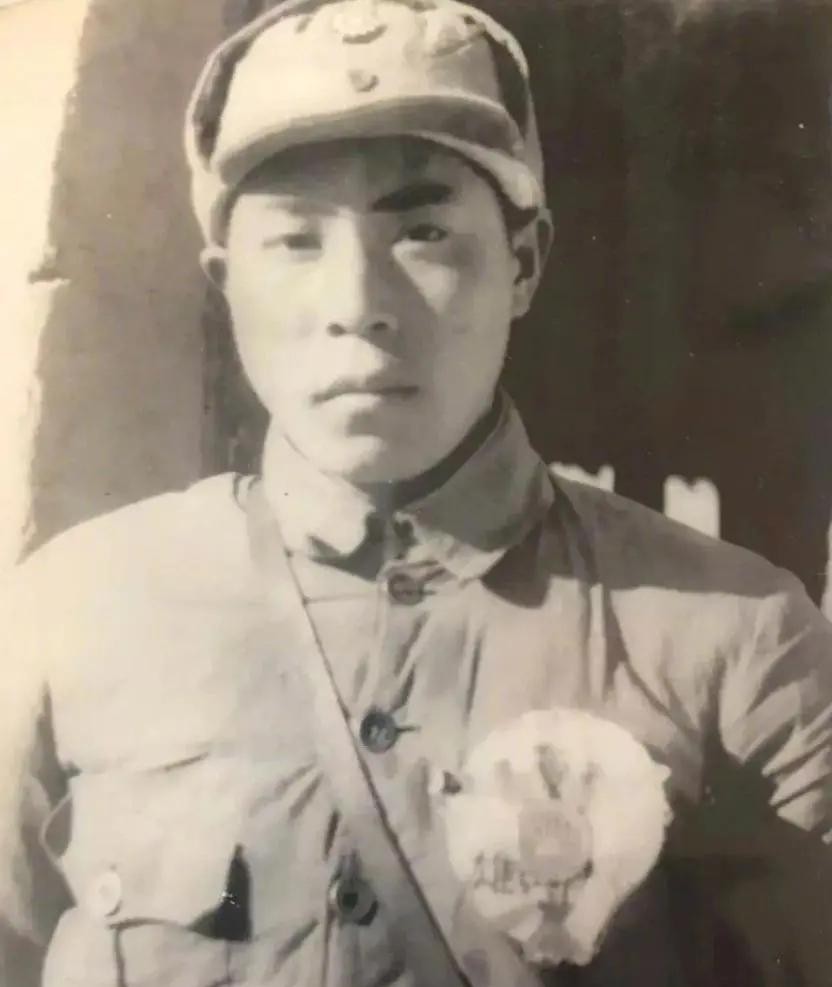

1949年9月的一个清晨,北平前门车站的蒸汽汽笛刚停,一位身材精瘦、左臂缠着旧绷带的上校挤出人群,他没有停歇,径直向东交民巷军委大院赶去。身边警卫问了句:“团长,腿伤要紧吗?”那人只是摆手。医生后来才知道,这位硬撑着参加新中国成立前夕军事会议的军官,正是编号701的邓仕均。

他出名很早。1932年,17岁的邓仕均在四川苍溪挑着草鞋走进红四方面军招募点,立誓“打完仗再回家”。长征路上,他晕倒在阿坝雪地,被战友抬着前行,从此落下一条旧伤,却也练就了极强的耐寒和长途奔袭本领。

1940年8月,百团大战进入胶着阶段。磨河滩车站一役,邓仕均带一个连拦下一列军列,700多名日军复员兵突然下车反扑,阵地瞬间成了铁与火的炼炉。通信兵慌乱喊:“敌人增援!”邓仕均只回一句:“往村口撤,再咬回来!”五个小时鏖战,他靠复杂土阱和障碍拖慢敌人脚步,终以不足150人击退倍数于己的对手,缴获轻重机枪40余挺。当晚,八路军总部电令嘉奖,“血战磨河滩英雄连”自此扬名,而邓仕均被授予“特等战斗英雄”。

新中国成立后,他任63军187师559团团长。1950年1月,在北京怀仁堂举行的战斗英雄座谈会上,毛主席与他握手合影。主席看着相片说:“小邓长大了,枪法还是那么准吧?”邓仕均笑答:“枪法还行,眼睛更亮了。”这一问一答,现场众人记忆犹新。

1951年2月,抗美援朝第五次战役前夜,邓仕均率559团抵达朝鲜中线,承担洪川江南侧穿插任务。连日急行军,他坚持白天勘察地形,夜间给新兵讲日军、伪满军、美军的火力差异,士兵都说团长的“作战课”比作战命令还管用。

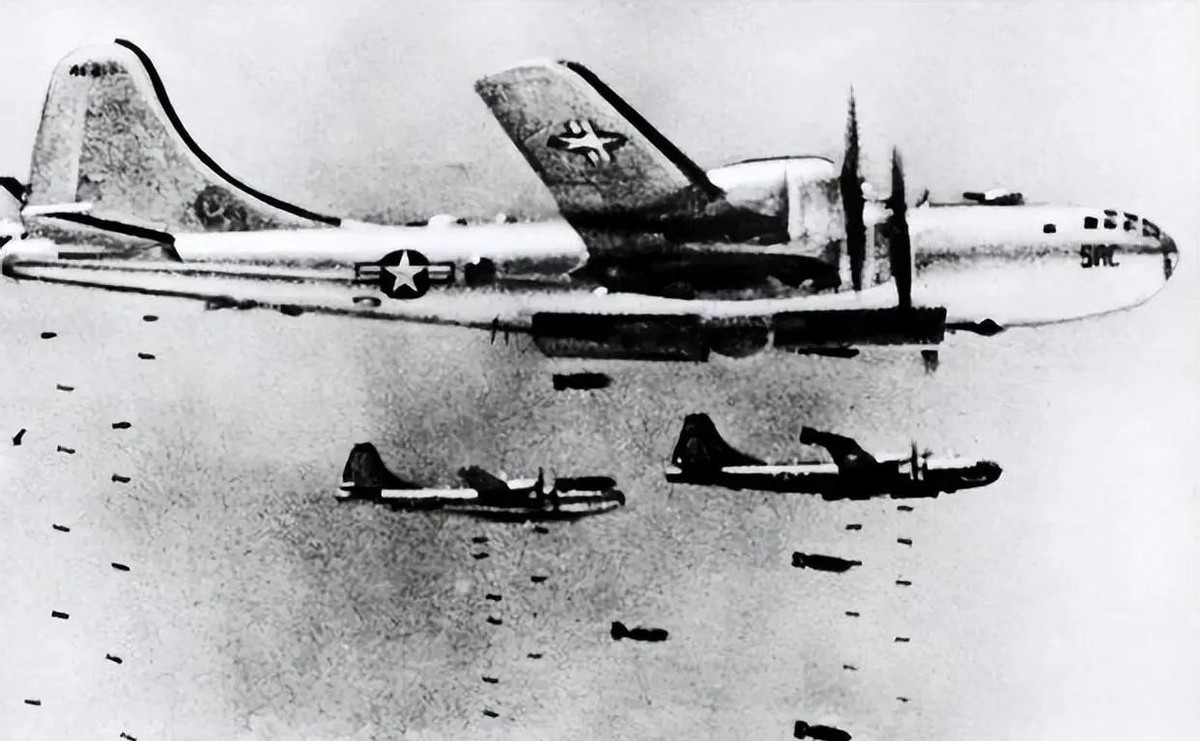

5月15日深夜,团部收到军部密码电报:向美军纵深穿插30公里,切断道路,以掩护主力。次日拂晓,尖刀连翻越两道山梁突进洪川江畔,拉开血战序幕。邓仕均全程跟随尖刀连,几次用手电筒比对地图,确认炮击坐标,击退敌方装甲排,迫使美军紧急收缩防线。

5月20日下午,美军组织六次反扑皆失利,随后大批战机呼啸而至。第一轮炸弹落下时,邓仕均腿部受伤,“别动手术,先顶住火力。”话音未落,第二轮爆炸碎片击中他的头部。警卫员陈明月扑过去,只听团长低声叮嘱:“把兄弟们带回去。”这一句成了遗言。

559团开始转移。洪川江水陡涨,桥被炸断。政委刘波命陈明月等人用门板抬尸,可探照灯不断扫射,飞机仍在投弹。无奈,只得于江边砂砾地浅埋遗体,并用树皮刻下“701”暗号,以待再寻。

5月21日晨,志愿军总部电文飞抵北京。毛主席阅毕,放下纸页,说:“告诉傅崇碧,不惜代价抢回代号701的遗体。”随行参谋立刻记录命令。63军军长傅崇碧连夜电告187师:“务必完成。”徐信师长责成陈明月带30名老兵渗透敌后。夜色中,小分队两度抵近埋葬点,无奈美军坦克列阵,探照灯如白昼,只能撤回。抢回任务终因战局急变被叫停。

此后洪川江流域多次易手,地貌被炮火刨得支离,每一次打扫战场都没能寻到701标记。战争结束时,邓仕均成为朝鲜战场牺牲的20位团长之一,也是唯一遗体未归的特等战斗英雄。19兵团为他举办追悼会,司令杨得志宣读悼词,十余位开国将领默哀。

1951年底,邓仕均夫人苑秀珍提交请战书,要求赴朝寻找遗体。她在江边一块块石头翻找,最终仍然空手。临行前,她把刻有“701”的树枝插进江畔泥沙,叹一句:“仕均,下次我再来。”

那么,为何主席要下达这道极少见的“抢回遗体”指令?理由并不复杂。第一,邓仕均不仅是战斗英雄,更承担过军委授意的多次机密渗透任务,他的作战笔记不能落入敌手。第二,他长期代表川北籍官兵精神象征,若遗体或身份被敌方利用,势必影响志愿军士气。第三,朝鲜战场初期以烈士安葬就地为常,主席此举意在昭示:党和国家珍视每一位为国捐躯者,哪怕只剩编号,也要“接他回家”。

邓仕均最终长眠异国,却在军史中留下坚硬注脚:一名指挥员不只靠冲锋,更要靠冷静判断与无私担当。701没有回到祖国,可他的事迹在士兵口口相传。洪川江水东流,石岸被炮火撕裂,可编号701的树枝标记,仍旧记在许多老兵心里。