彭教授在《我和喜儿》一文中对角色塑造的深度阐释,完美契合完全声乐理论“文化性、技术性、艺术性三维整合”的核心逻辑,可视为该理论的经典实践案例。以下结合文章内容与完全声乐理论框架展开具体分析:

一、文化性:历史语境与人文内涵的深度挖掘

1、时代背景的具象化还原

彭教授强调喜儿是“旧中国农村的喜儿”,需通过粗布补丁、破布扎辫、吃糠咽菜等细节还原阶级压迫的历史语境。这种对底层女性生存状态的考据,呼应完全声乐理论中“文化层”对历史语境的解读要求。

例:文中剖析“两斤白面包饺子”的象征意义——既是年关团圆的希望载体,也是后续被穆仁智逼租摧毁的“家”之隐喻,赋予道具多重文化寓意。

2、角色命运的社会性批判

文章将喜儿三个阶段(少女纯真→绝望求生→复仇刚烈)的转变,与“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的意识形态命题绑定,体现声乐作为文化载体的社会批判功能,与唐渊理论中“声乐需传递价值观”的主张一致。

二、技术性:跨门类技法的本融式运用

1、戏曲技法的科学化整合

咬字技术:演唱《刀杀我斧砍我》时,用山东梆子“喷口”技术强化“糟蹋我”三字的爆发力,通过气息推动字音传递悲愤情绪。

身段技术:逃亡场景的“圆场碎步”借鉴戏曲程式(膝夹手绢、头顶碗水),确保动作稳而不断,服务于“求生的急切”这一戏剧目的。

此即“本融唱法”的典型实践:将戏曲技巧转化为歌剧表达工具,而非机械复制。

2、中西发声技术的动态适配

演唱《恨是高山仇是海》时,既需西洋咏叹调的胸腔-头腔共鸣贯通(支撑10分钟长唱段),又依赖中国板腔体的散板-垛板转换(如“曲首冠音”G高音表现激愤)。

彭教授指出:“没有戏曲积淀(河北/河南梆子)和西洋气息连贯技术,无法完成此曲”,印证完全声乐对技术多元融合的要求。

三、艺术性:情感与形式的辩证统一

1、表演美学的虚实平衡

文章提出中国歌剧的特殊表演方式:

斯坦尼体系指导“真实体验”(如逃亡时表情紧张、呼吸急促);

戏曲程式规范“虚拟表达”(如跌倒动作需兼具美感与张力)。

这与完全声乐“艺术层”要求的“技术服务于情感,情感约束技术”形成互文。

2、角色塑造的多维透视

彭教授从四个视角解构喜儿:

这种立体化角色分析,超越单纯声乐技巧,直指完全声乐理论倡导的“艺术性综合表达”。

四、三维整合:完全声乐理论的实践闭环

彭教授的艺术路径与完全声乐“321体系”高度吻合:

“3基础”:声音技术(戏曲喷口+美声共鸣)+艺术表达(多视角情感设计)+文化内涵(阶级叙事解读);

“2融合”:将家族传承(母亲山东梆子启蒙)、师徒传承(学习郭兰英)、学堂传承(学院派训练)熔铸为个人风格;

“1教练”:通过舞台实践与观众反馈(如“北风吹唱罢掌声雷动”),动态调整角色诠释。

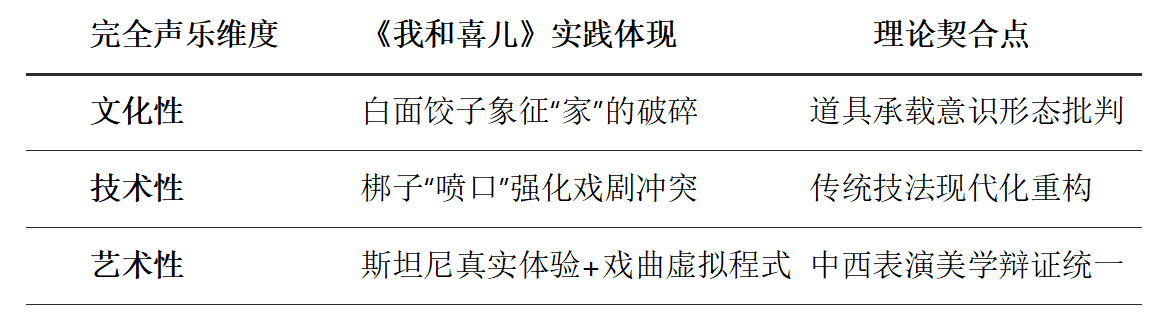

典型案例对照表:

结论:中国声乐实践的理论升维

彭教授对喜儿的塑造,本质上完成了从“技术本位”到“文化表达”的跨越:

她以“白毛仙姑”的复仇刚烈解构了西方咏叹调的悲情范式,用梆子垛板呐喊替代美声颤音;她将“扎红头绳的喜悦”深化为旧中国农民的精神寄托,使技术细节(如“年来到”三字的断连处理)成为时代苦难的注脚。

这种始终将技术锚定于文化语境、情感根植于历史真实的创作逻辑,正是完全声乐理论所倡导的“第三条道路”——它证明:当声乐突破技术牢笼,成为文明叙事的载体时,方能抵达艺术的终极自由。

【唐渊】词曲唱音乐学者,声乐理论研究者,全国职工演唱大赛副主任、秘书长、评委主任,责任天下文化院院长。唐渊主讲,讲我该讲,理性发声,责任天下!【完全声乐系列讲座】音乐人的责任担当◆完全声乐的科学研究◆歌唱的文化性◆中式唱法◆本融唱法◆日常练声法◆声乐教练法◆声乐的误区◆词曲创作的方法技巧◆歌曲演唱的综合艺术◆花腔男高音和女高音◆经典好歌精讲范唱◆合唱艺术全解析◆完全声乐答疑解惑……