荒漠渐醒,在晨曦之下,洒下了无数环状光斑,仿若一幅,超乎想象的神秘画卷。每道圈环,恰似那干渴的大地,向人类抛出的谜题。

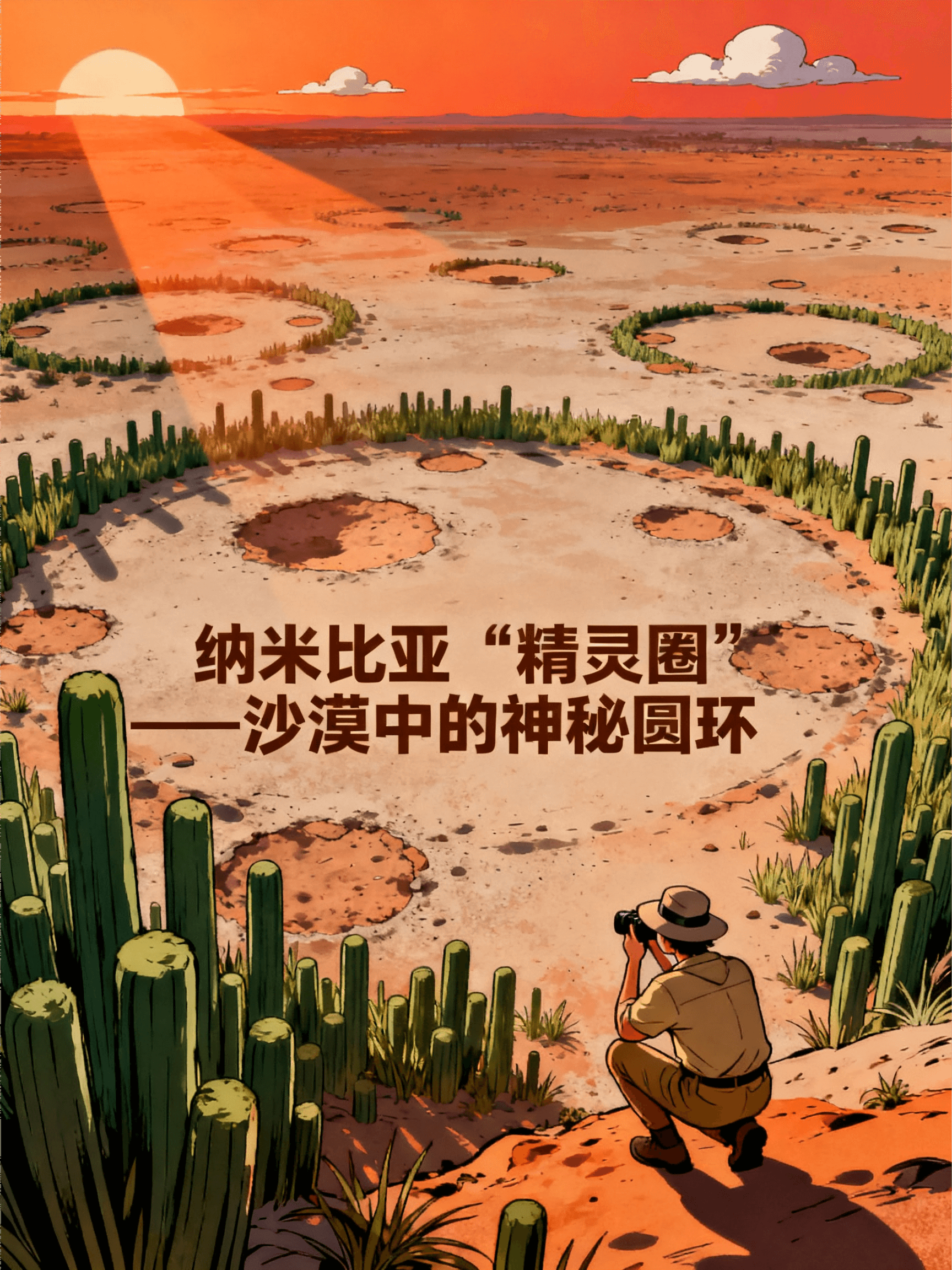

漫步于纳米比亚,卡拉哈里沙漠边缘,灼热的风掠过,地表竟似被,巨型蜂群,一夜雕琢而成,数以万计的“精灵圈”,密密麻麻地铺开,着实叫每个旁观者,心头一紧。而这般景观,究竟因何而生、为谁而存,至今无人能全然知晓。

何为“精灵圈”

在这一片广阔的沙漠地域里,有无数个,大小不等的赤裸圆环出现,外围被柱形野草环绕成边界。每一个圈的直径,能够从一米,延伸到十多米,在最密集的地段,放眼望去,全是这类环状空地,仿佛巨型生命密码在大地上的诉说。精灵圈常见于纳米比亚西部、卡拉哈里以及南非北部的干旱地带,数量超过百万,是世界上独一无二的自然奇观。

形态与空间格局

每个圈仿佛是被细致地,刻画出来的痕迹,圈内的沙土,裸露着几乎看不见草木生长。可一到边缘,便突然被绿意环绕着。圆圈之间的距离,就像冲突过后,所形成的某种共识一样,精确地在大地之上延展着,间隔清晰,层次分明。科学家借助无人机与卫星图像发现,这些环状结构的分布密度和形态特点,与降水量、土壤质地有着紧密的联系:降水越是,充沛圆圈的密度就越低;土壤越是,疏松其分布区域就越广阔,宛如大自然悄悄布设的一组有序阵列。

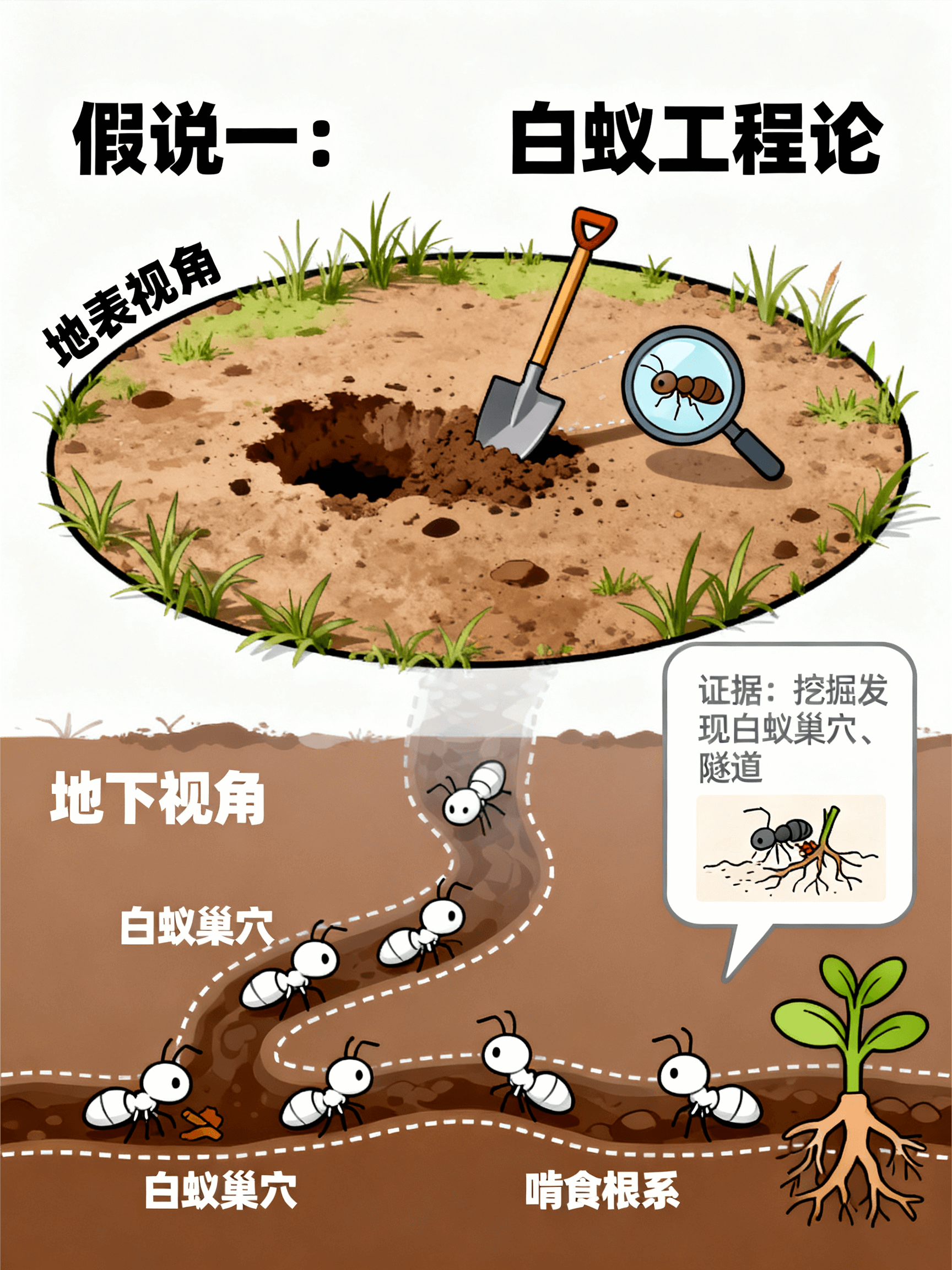

假说一:白蚁工程论

早在上世纪七十年代,生态学家就提出精灵圈是白蚁地下活动所致。他们觉得地下沙地的白蚁啃食地下根系,留下一圈贫瘠空地,而边界因水分集中留存了植物。实地挖掘常能发现圈内有白蚁活动的巢穴、隧道以此支撑该假说。而且有研究团队指出,并非所有精灵圈内部都有白蚁活动的迹象,反倒质疑这种单一的解释。

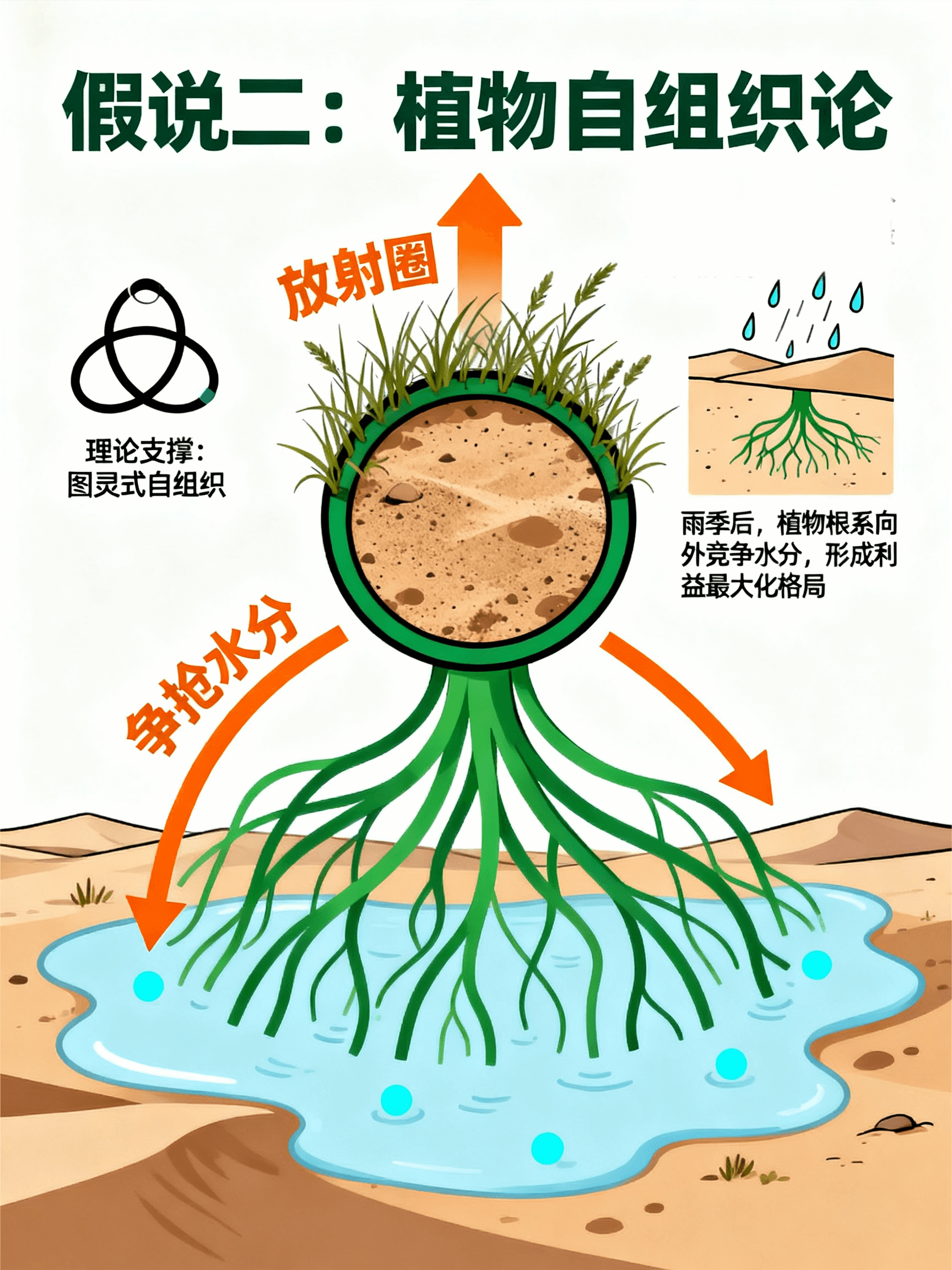

假说二:植物自组织论

还有一种很有力的观点觉得,在严峻的生存竞争面前,荒漠植物靠“自组织”弄出了这般环状格局。

雨过之后,新长出的草拼命地,向外伸展,争抢着水分,根系之间不断地较劲,竟逐渐形成了一种,能够让利益达到最大化的空间布局。

这是极端环境里一场无声的生态“暗斗”竟被部分学者称作图灵式自组织。

实地采集的数据和数学构建的模型都在为该理论提供支撑,“不过”圈内外植物根系存在实际差异,仍然难以解释所有细节之处。

假说三:水文地质论

部分科学家从地球化学层面着手,提出地下水毛细上升和强烈蒸发作用一同造就了圈的形成。圈内土壤盐碱度显著升高,致使植被难以扎根。而且野草带截留了更多降水,一圈绿环好似给自己打造出水源“护城河”。野外实验检测土壤水分、盐分的动态变化,也让水文学说的重要性凸显出来。

科学研究方法与最新发现

近些年来,无人机以及遥感影像,成了破解精灵圈分布和演变规律的得力工具。

高清晰度测绘展现出圈体“从诞生到消逝”的周期部分圈在几年里就没了,而有些新圈却无声无息地出现。

在野外开展调查时,不断地将圈内外的土壤、白蚁群落以及含水量等实验数据进行对照比较。

此刻科学家们运用数值模拟,把植物、水分、土壤等多个要素,相互耦合起来,试图去重现荒漠微型宇宙的自组织状况。

最新模型证实,正是昆虫,以及植物与水这三者,共同作用、彼此配合,才造就了这片充满谜团的、有序的景象。

生态功能价值

精灵圈可不单单是自然中怪诞的存在呢。它们极大地,提高了稀缺水分的利用效率,使得水分凭借着蒸发和径流,汇聚到圈边,进而培育出更多样的荒漠草本。研究显示,精灵圈有益于荒漠生态系统保持稳定,而且竟然还能给动物觅食和栖息,提供微环境,增强物种多样性,这可是生命对极端气候的精巧应对呢。

文化与旅游价值

在纳米比亚,当地人世世代代流传着关于精灵圈的神话,有的说那是神灵停留的地方;有的称其为,祖先遗留下来的痕迹。这些神秘的印记,还吸引了全球的生态旅游者前来朝拜,成为纳米比亚最具象征意义、最能激发旅行者想象的地标。导游们常常领着游客,徒步在其间穿梭,让人于异域荒原中,感受人与自然的相对以及渺小。

未来研究方向

科学探索一直在持续推进,不断地揭开,“精灵圈”的奥秘从而推动生物、气象、地质等多个领域的研究力量,开展跨学科合作。在气候变化日趋严峻的形势之下,持续监测这些圆形地貌的演变是十分关键的,既要记录土地自我修复的进程,又要留意其持续退化的趋势。守护生态脆弱地带,向当地民众普及科学知识,展现生命在逆境中所体现出的顽强韧性与生存智慧,已成为全人类必须共同承担的重要使命。

纳米比亚的精灵圈,乃是极端自然环境里生命自发聪慧的印证,而且还是白蚁、植物和水于“合作与竞争”中造就的荒野妙作。

大自然用数万个同心圆,诉说着混沌之中,蕴含的秩序之美,以及那独有的哲思与诗意。

守护此片神奇景致,不单是科学之责任,反倒更是人类对生命之坚韧以及聪慧之颂扬。

哪种起源的假说最具说服力,可每一回大地的律动都是崭新的谜团。

若有机会,你竟最愿以何种方式亲身探寻精灵圈的奥秘?

参考来源和文献清单:

Tarnita, C. E., et al. (2017). A theoretical foundation for multi-scale regular vegetation patterns. Nature, 541(7637), 398–401.

Getzin, S., et al. (2016). Discovery of fairy circles in Australia supports self-organization theory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(13), 3551–3556.

Schmiedel, U., & Finckh, M. (Eds.). (2022). Fairy Circles of the Namib Desert: Ecosystem Engineering by Subterranean Social Insects. Biodiversity & Ecology Series, Vol. 7. Klaus Hess Publishers.

Tschinkel, W. R. (2012). The life cycle and natural history of the sand termite Psammotermes allocerus Silvestri. Insectes Sociaux, 59(4), 581–596.

Cramer, M. D., & Barger, N. N. (2013). Are Namibian “fairy circles” the consequence of self-organizing vegetation? Journal of Arid Environments, 93, 56–63.

声明:本文旨在分享地理发现的乐趣,超90%的内容为原创撰写。在创作过程中,使用了AI工具,进行效率辅助,但是所有的知识点与描述,均经过我逐一核实。图片素材,版权清晰,均为实拍,或AI生成。坚持原创,传播新知,杜绝不良引导。