一、脑机接口困境:从「 专才」到「通才」的范式转变需求

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)被视为连接人类智能与人工智能的终极界面。要真正实现这一愿景,核心在于高精度的脑信号解码,即让通用 AI 模型能够真正「读懂」复杂多变的脑活动。

近年来,脑电信号(EEG)解码技术促进了从医疗诊断(如癫痫检测、精神障碍诊断)到认知增强(如疲劳监测、情绪识别),再到肢体辅助和言语解码等一系列应用。

然而,长期以来,这一领域主要依赖于任务特定的深度学习模型,如 CNN、RNN 和 GNN 等。这些模型在特定数据集和任务上表现优异,却存在致命短板:缺乏通用性与跨任务迁移能力。模型往往需要在每个新任务上从零开始,难以适应复杂、多样、动态的人脑信号。这导致模型既无法实现规模化,也很难从海量且异构的脑电数据中学到真正通用、可迁移的神经表征,使得当下的 BCI 系统仍停留在彼此孤立的「专才」应用阶段,难以支撑通用脑机接口对多种认知和运动任务的灵活、稳定解码需求。

二、基础模型赋能:跨尺度、结构感知的脑基础模型 CSBrain

受自然语言处理和计算机视觉领域基础模型(如 GPT、InternLM、SAM、DINO 等)成功的启发,AGI 的浪潮正在席卷科学计算。

研究人员开始思考:能否构建一个强大的脑基础模型(Brain Foundation Model),像理解语言或图像一样,去理解各种任务下的脑信号,从而为通用 BCI 系统提供底层的认知操作系统?

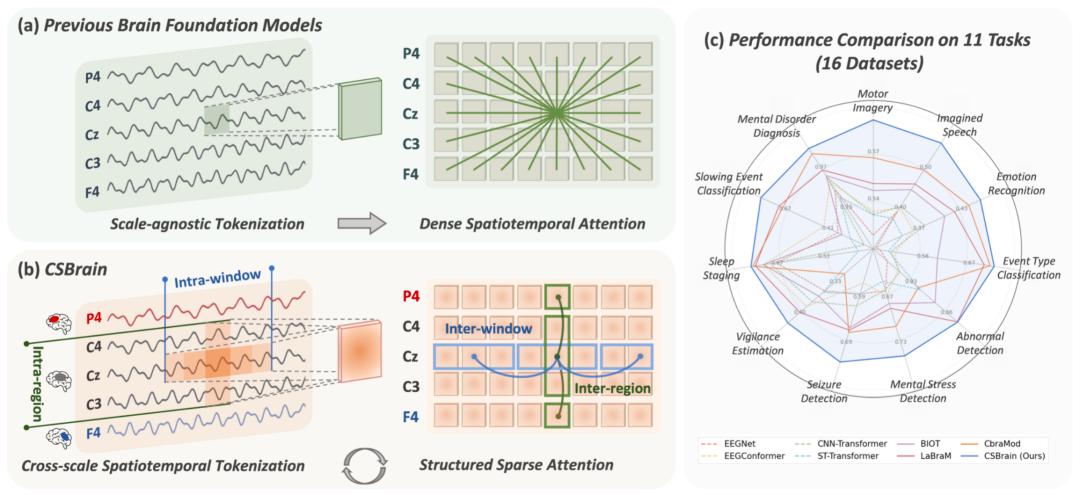

然而,移植现有范式面临挑战:脑信号具备独特的跨尺度时空结构,即神经活动的时间和空间尺度在不同任务间差异巨大,从瞬时爆发到慢波震荡,从局部激活到全脑协作。传统的尺度无关的密集建模范式并不能有效捕捉内在神经结构。

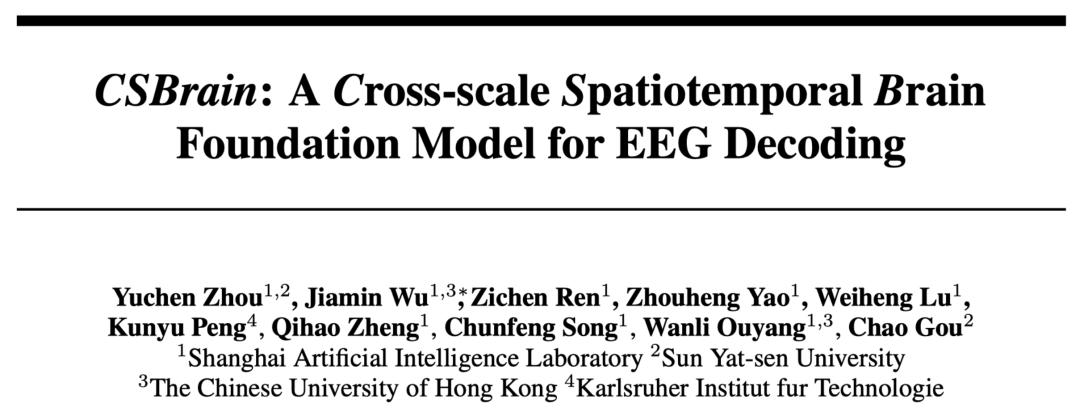

为解决上述挑战,来自上海人工智能实验室、中山大学和香港中文大学的联合研究团队提出了 CSBrain (Cross-scale Spatiotemporal Brain foundation Model),其核心思想是构建一个跨尺度结构感知的架构,将神经生理学先验融入模型设计。论文被接收为 NeurIPS 2025 Spotlight。

论文标题:CSBrain: A Cross-scale Spatiotemporal Brain Foundation Model for EEG Decoding

论文地址:https://arxiv.org/abs/2506.23075

Github:https://github.com/yuchen2199/CSBrain

论文标题:CSBrain: A Cross-scale Spatiotemporal Brain Foundation Model for EEG Decoding

论文地址:https://arxiv.org/abs/2506.23075

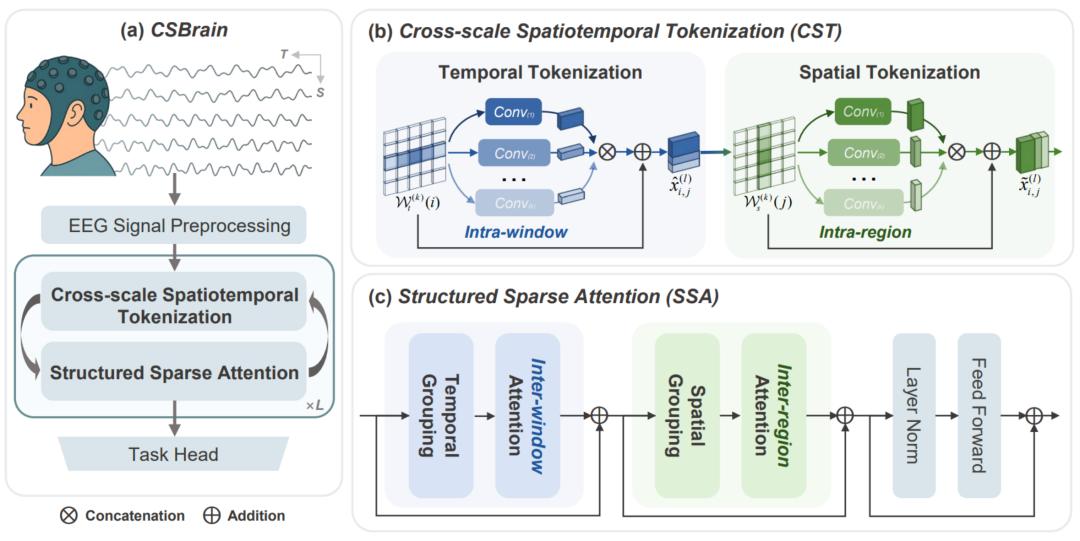

Github:https://github.com/yuchen2199/CSBrain CSBrain 引入了两大核心创新模块,并采用交替堆叠的方式,渐进式地整合跨尺度的时空依赖:

1. 跨尺度时空标记化(CST)

CST 模块通过多尺度时空卷积核在脑电信号的局部时间窗口和解剖脑区内,分别提取多尺度的时间和空间特征,时空聚合后生成兼具粗、细粒度的脑电 tokens。

此外,CST 还设计了指数衰减的维度分配策略,即小尺度核分配高维度以保留细节,大尺度核分配低维度捕获上下文,从而在神经表征能力与计算效率之间取得平衡。

2. 结构化稀疏注意力(SSA)

SSA 模块针对 CST 输出的结构化 token,引入窗口间注意力和区域间注意力,捕获长程时序依赖的同时建模跨脑区交互。通过这种稀疏注意力设计,计算复杂度从 O (N²) 降低至 O (N・k),同时也有效抑制脑电噪声带来的虚假关联。

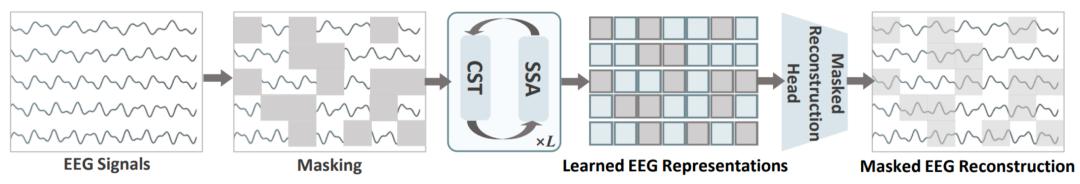

CSBrain 采用掩码自预测的自监督预训练范式,并基于 TUEG 数据集中超过 9000 小时的脑电信号数据完成了大规模预训练。

三、实验亮点与分析

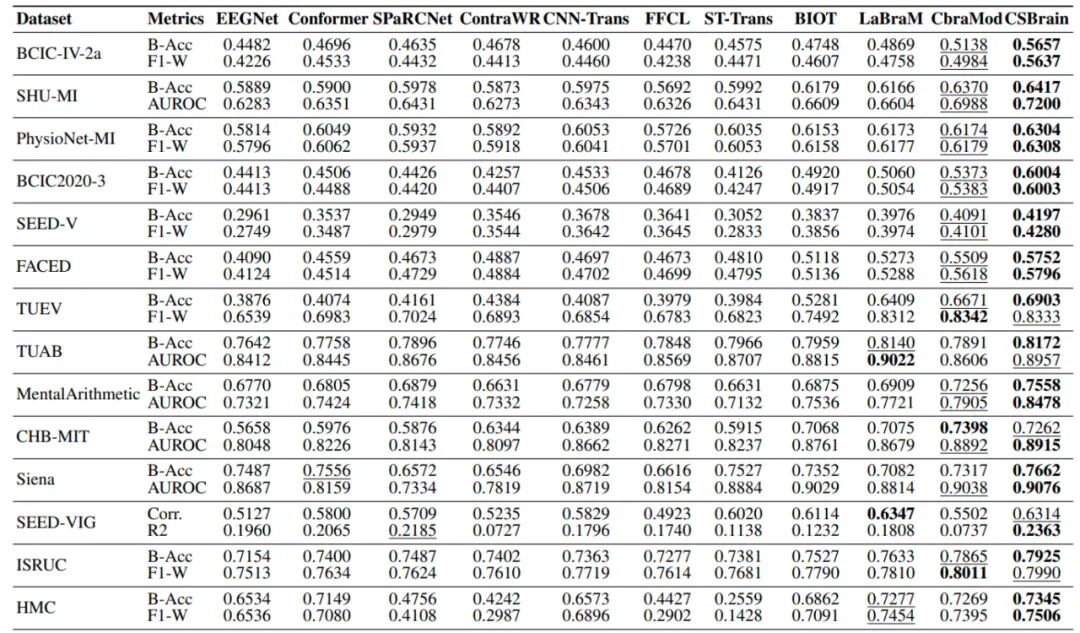

研究团队在 11 个代表性脑解码任务、16 个公共数据集上进行了全面验证,涵盖了运动想象、情绪识别、癫痫检测、睡眠分期、语音想象等关键 BCI 应用场景。

结果显示,CSBrain 在几乎所有任务和评估指标上均达到了当前最强性能。在 11 项任务的平均结果中,相较于当前 SOTA 模型实现 3.35% 的整体性能提升。

CSBrain 在高挑战性解码任务上的表现尤其出色,在运动想象任务(BCIC-IV-2a)上的准确率指标较 SOTA 模型提升 5.2%,在癫痫检测任务(Siena)上的 AUC-PR 指标提升 7.6%。这些优势得益于跨尺度建模能更好地适配任务特定的神经模式,从而显著增强模型的泛化与鲁棒性。

这些实验结果验证了 CSBrain 融合跨尺度时空建模范式和预训练脑基础模型的有效性,为多达 11 类 BCI 应用提供了有效支撑。这不仅为脑基础模型提供了新的架构设计思路,也为下一代脑机接口的设计打开了全新可能。

未来随着数据规模的扩展与计算能力的提升,脑基础模型的研究有望在更广泛的脑—AI 融合场景中发挥更大作用,加速脑科学与人工智能的深度交汇,推动新一代脑机接口的加速应用。