北京协和医学院的4+4医学教育模式,在公众视野中始终蒙着一层神秘面纱。当非医学本科生通过这个通道直接获得医学博士学位时,质疑声如潮水般涌来:这是否是权贵阶层的专属通道?那些寒窗十载的传统医学生是否遭遇了制度性不公?这些尖锐的发问背后,既折射出公众对教育公平的深切关注,也暴露出对医学教育变革的深层焦虑。拨开舆论的迷雾审视这个争议项目,或许能窥见中国高端医学人才培养的突围之路。

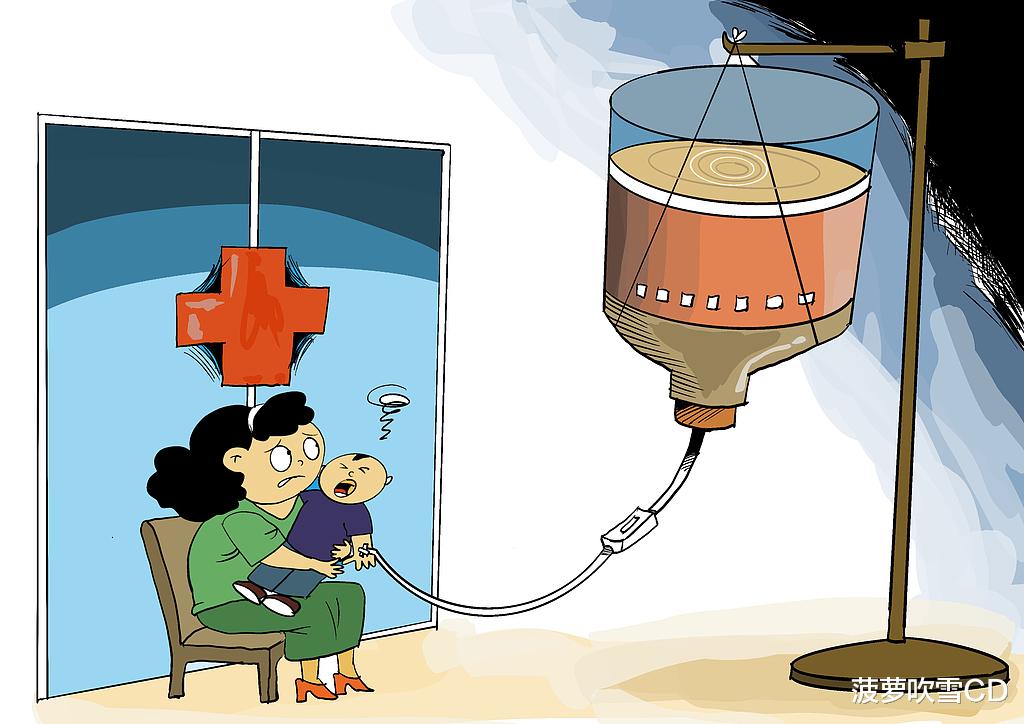

传统医学教育体系犹如精密的齿轮组,每个环节都刻着明确的时间刻度。临床医学本科生在解剖室度过2000小时,硕士生在实验室记录300组细胞数据,博士生在病房完成500例病例分析,规培生经历36个月临床轮转。这种近乎严苛的标准化培养,塑造了医生群体的专业壁垒,也固化了社会对医学教育的认知。当消化科医生王磊完成十年寒窗终于穿上白大褂时,他坚信这是医学圣殿不可撼动的准入法则。这种集体认知在4+4模式出现时遭遇了剧烈震荡。

协和4+4项目的选拔机制远比外界想象中严苛。2023年的申请者中,计算机专业的小陈以ACM国际大学生程序设计竞赛全球总决赛银牌获得者的身份入围,材料学博士小林手握3篇《自然》子刊论文,哲学系毕业生张某在医学伦理领域已有专著出版。该项目每年仅招收30人,录取率持续低于3%,申请者需要在原专业领域达到顶尖水平,再通过包含临床思维测试、医学英语考核、心理素质评估在内的四轮筛选。这种"跨学科精英"的选拔标准,与公众想象的"权贵跳板"存在本质差异。

教育公平的实质判断需要穿透表象。传统医学生付出12年光阴获得博士学位,4+4学生则需在原专业领域攀登至高峰后,再用4年完成医学转化。前者积累的是纵向深度,后者锻造的是横向广度。就像建筑领域需要既懂结构力学又通美学的复合型人才,现代医学同样渴求能融合人工智能、生物工程、社会心理的跨界者。某三甲医院院长坦言:"我们既需要传统路径培养的'专科工匠',也需要4+4模式的'医学架构师'。"这种人才结构的互补性,正在重构医疗体系的能力版图。

关于"特权通道"的质疑,实质是公众对教育透明度的合理关切。协和医学院为此建立三重防火墙:申请材料实行双盲评审,考官团队跨院系组成,录取结果全网公示。项目运行五年来,农村生源占比稳定在15%,与该校普通临床专业基本持平。更值得关注的是,83%的4+4毕业生选择进入公立医院系统,这个比例甚至高于传统培养的医学生。这些数据或许不能完全消除疑虑,但至少说明制度设计者在努力平衡效率与公平。

医学教育变革总是伴随着阵痛与新生。上世纪初协和医学院创立时,其"八年制"培养模式也曾被斥为"背离国情",但最终孕育出中国现代医学的脊梁。今天的争议,本质是标准化教育向个性化培养转型的必然阵痛。当我们看到4+4学生用数学建模优化肿瘤放疗方案,用材料学知识改进骨科植入物时,应该意识到医学的边界正在被重新定义。真正的教育公平,不在于路径的整齐划一,而在于规则的阳光透明,在于让每个攀登者都能找到适合自己的山径。这既需要制度设计者的智慧,也需要社会公众的理性审视,共同守护医学圣殿的纯粹与高度。

评论列表