暮色漫进瓦官寺的窗棂时,香灰在铜炉里积了薄薄一层。顾恺之站在空荡荡的佛殿里,白墙像一块未被惊扰的初雪,他握着狼毫的手,指节泛着浅白——这面墙,要撑起寺里半年的用度,僧人在身后搓着手,声音里裹着藏不住的焦虑:“顾参军,若是募不来钱……”

他没回头,只从布囊里掏出一方磨得发亮的砚台,倒上清水。墨块在砚台里转着圈,晕开的墨痕像慢慢生长的藤蔓。“先闭寺三日吧。”他的声音轻得像殿外飘的柳絮,却让僧人瞬间定了神。这是东晋永和七年的春天,瓦官寺刚落成,缺的就是装点门面的画作,更缺维持香火的钱财。顾恺之刚辞去司徒左长史的闲职,正带着一囊画笔在江左漫游,撞见了这场窘迫。

第一日,他把自己关在佛殿里,只让小沙弥按时送茶。僧人趴在门缝外看,只见他对着白墙发呆,偶尔抬手在空中虚划几下,茶凉了三回,墙上还是一片空白。第二日,晨光刚透进窗,他就蘸了浓墨,在墙左上角落下第一笔。线条像初春解冻的溪流,绵柔却有力量,先勾勒出维摩诘居士的衣袂,褶皱里似藏着风,僧人看得忘了呼吸,直到日头偏西,才见他放下笔,对着墙上的轮廓轻轻叹气:“还差三分神韵。”

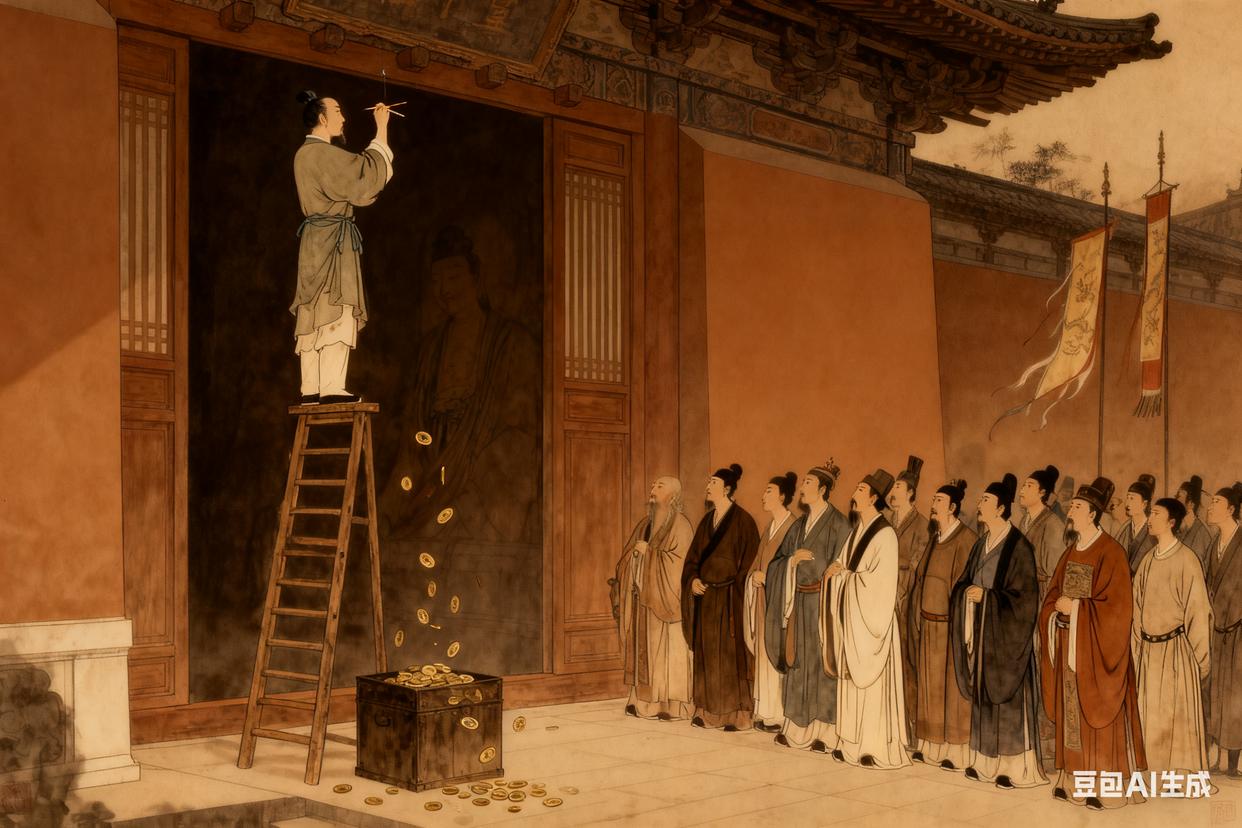

第三日傍晚,寺门重新打开,顾恺之让人在墙前摆了张案几,放了个捐钱的木箱,又在旁贴了张纸:“凡观画者,先捐十万钱,方可看我点眸子。”消息像长了翅膀,一夜间飞遍建康城。第二日清晨,寺门外排起长队,富商、文人、甚至宫里的宦官都来了,十万钱扔在木箱里,叮当作响。顾恺之站在梯子上,手里捏着一支细如发丝的狼毫,蘸了淡墨。人群静得能听见风吹动幡旗的声音,他的手悬在维摩诘的眼眶上方,停了足足一炷香的时间,才轻轻落下。

就这一笔,墙上的维摩诘突然活了——眸子半睁,似有悲悯,又似有了然,仿佛下一秒就要开口说话。人群里爆发出惊叹,有人当场又捐了五万钱,木箱很快就满了。僧人红着眼眶拉他的手,他却指着墙上的画笑:“不是我画得好,是这维摩诘本就该长这样。”后来《建康实录》里记这件事,说“恺之画讫,光彩耀目,观者如堵”,可没人知道,那三日里,他夜里就睡在佛殿的草席上,梦到的都是佛经里维摩诘说法的场景,醒来就着月光在纸上打草稿,纸堆得比他还高。

这年秋天,桓温听说了瓦官寺的画,派人把顾恺之请到荆州。彼时桓温刚平定蜀地,正想找人为自己画幅肖像,彰显功业。顾恺之到了荆州,没急着动笔,反而跟着桓温去了城郊的军营。他看桓温披甲骑马的样子,看他和士兵一起吃粗米,看他在沙盘前规划战事时眉头紧锁的神情,看了足足半个月。

动笔那天,桓温坐在案前,手里把玩着一枚玉珏,问他:“人家画肖像,都先画衣冠器物,你怎么总盯着我的脸看?”顾恺之正在调颜料,闻言抬头,指尖还沾着赭石色:“画人最难,衣冠是壳,神情才是魂。”他画了整整十日,每天只画一个时辰,其余时间要么在军营里闲逛,要么就对着半成品发呆。

完工那天,桓温凑过去看,只见画上的自己穿着便服,坐在窗前,手里握着一卷书,眼神却不是平日的锐利,反而带着几分温和。“这不像我在战场上的样子。”桓温皱了皱眉。顾恺之却递过一支笔:“将军若觉得不像,可自己改。”桓温接过笔,对着画像的眸子看了半天,终究没下笔。后来他对人说:“恺之画的不是我的形,是我的心。”顾恺之听说了,在日记里写:“迁想妙得,盖谓此也。”这句话后来被收进《魏晋胜流画赞》,成了中国绘画史上的重要理论。

太元三年,顾恺之去了荆州刺史殷仲堪那里做参军。殷仲堪有眼疾,怕画出来不好看,一直不肯让他画肖像。顾恺之缠了他半个月,最后在书房里摆了张琴,对他说:“我不画你的眼,只画你听琴的样子。”殷仲堪拗不过他,便坐下来弹琴。顾恺之坐在对面,手里的笔不停,琴声停时,他也放下了笔。

殷仲堪走过去看,只见画上的自己侧对着琴,眼帘微垂,额前的发丝垂下来,刚好遮住眼睛,背景是窗外的竹林,竹叶在风中轻摇,像在和琴声应和。“你这是……”殷仲堪的声音有些发颤。顾恺之笑着指画:“轻云蔽日,不是更好看吗?”后来有人问他,为何不直接画眼疾,他说:“画者,当存人颜面,更存人风骨。”这话被他写进《论画》里,纸页上还留着当时滴下的墨渍,像一颗小小的泪。

隆安元年,顾恺之已经五十多岁了,住在会稽山阴的一间小屋里。窗外是一条小河,河边有片桃林。这年春天,他读了曹植的《洛神赋》,读到“翩若惊鸿,婉若游龙”时,手里的书卷掉在地上。他站起身,走到窗边,看着桃林里飞舞的花瓣,突然一拍桌子:“我要把她画出来。”

他找来了最好的绢布,铺在窗前的案几上,又把《洛神赋》抄在纸上,贴在绢布旁边。每天清晨,他就坐在案前,对着桃林发呆,花瓣落在绢布上,他就照着花瓣的形状画洛神的衣袂;傍晚,河边有女子洗衣,笑声顺着风飘过来,他就把那声音融进洛神的神情里。

画到洛神与曹植分别的场景时,他停了笔。窗外的桃林已经谢了,河水涨了又落,他对着绢布哭了。“恨不能与子偕归。”他喃喃地念着《洛神赋》里的句子,眼泪滴在绢布上,晕开一小片墨痕。他没把墨痕擦掉,反而顺着痕迹画了一朵浪花,像是洛神离去时溅起的水波。后来这幅《洛神赋图》成了传世名作,后人看那朵浪花,总觉得里面藏着说不尽的怅然。

也是在这一年,他把自己多年的画作整理好,寄给了时任荆州刺史的桓玄。桓玄是桓温的儿子,和顾恺之也算旧识。顾恺之在信里说:“这些画伴我半生,如今寄给你,也算有个归宿。”可没过多久,他去荆州见桓玄,却发现自己的画被摊在地上,桓玄正拿着一支笔在上面涂改。

顾恺之的心脏像被一只手攥住,疼得他喘不过气。可他没发火,只蹲下来,捡起一幅被改得面目全非的《女史箴图》,轻轻拂去上面的灰尘。“桓公觉得,这样改更好?”他的声音很轻,听不出情绪。桓玄放下笔,笑着说:“不过是闲来无事,闹着玩罢了。”

顾恺之也笑了,把画重新卷起来:“我倒觉得,这画是通灵的。它自己想变个样子,就像人想换件衣裳,没什么不好。”后来有人问他,为何不跟桓玄计较,他摸着自己的胡须说:“画在纸上,是死的;放在心里,才是活的。”这话听着痴,却藏着他的通透——他在乎的从来不是画作的归属,而是画里的魂。

他这一生,除了画画,还爱写文章。夜里睡不着时,就坐在灯下,把自己对绘画的想法写下来。《论画》里,他评卫协的《七佛图》:“虽不似今世人,有奇骨而兼美好”;评《孙武》:“画孙武,令画者瞻之,若临深渊”。笔尖在纸上滑动,偶尔会停顿,墨点落在字缝里,像他思考时皱起的眉头。有一次,他写“传神写照,正在阿堵中”,写了三遍都不满意,最后把笔扔在桌上,走到窗边看月亮。月光洒在纸上,他突然顿悟,捡起笔,一气呵成,字里行间似有月光流动。

晚年的顾恺之,住在山阴的小屋里,很少出门。每天清晨,他都会把自己的画笔拿出来,一支支擦拭干净,再按照粗细排列好;傍晚,就坐在门槛上,看着小河里的船来来往往,手里捏着一块磨了多年的墨块,摩挲着上面的纹路。有人来求画,他大多会答应,却从不收钱财,只让对方带一壶好酒,或者讲一个远方的故事。

义熙元年的冬天,顾恺之病倒了。他躺在病床上,让家人把他的《洛神赋图》挂在墙上,又把那方磨得发亮的砚台放在枕边。弥留之际,他伸出手,像是要去触碰画上的洛神,嘴唇动了动,却没说出话来。家人凑近听,只听见他轻轻叹了口气,像风吹过桃林,又像琴声落了尾音。

顾恺之走后,他的画作大多散佚,如今我们能看到的《洛神赋图》《女史箴图》,都是后人的摹本。可每当我们站在这些摹本前,还是能看见他笔下的维摩诘那悲悯的眸子,看见洛神衣袂间藏的风,看见他对“神似”的执着,对艺术的纯粹。

他的“才绝”,是笔下能生魂;他的“画绝”,是能让千年后的人仍见古人风骨;他的“痴绝”,是把一生都泡在了墨里,泡在了对美的追求里。如今,我们在美术馆里看画,在纸上涂鸦,在屏幕上创作时,其实都在延续着他当年的执着——用线条记录情绪,用色彩传递温度,用作品留住那些转瞬即逝的美好。

就像他当年在瓦官寺里,用一支笔撑起一座寺的香火;如今的我们,也在用自己的方式,撑起心里的那片“白墙”,画着属于这个时代的“维摩诘”与“洛神”。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或v