文 | 六六鳞

编辑 | 六六鳞

《——【·前言·】——》

有的人嫁进宫是福,有的人嫁进去是囚笼。1922年,文绣成了溥仪的侧福晋,穿上凤冠的那天,她只十几岁;九年后,她递上一纸诉状,要求与“皇帝”离婚。那声脆响,像是晚清礼制被掀掉的盖子。从那天起,文绣不再是妃,是一个普通女人。

凤冠太重,天津的天太闷

凤冠太重,天津的天太闷1922年的北京,紫禁城还没被逐出的那年,皇室里举行了一场婚礼。皇后是婉容,侧福晋是文绣。那场婚礼在仪式上无懈可击,却冷得像一场公事。文绣从小受新式教育,会读英文,会写信,却要学着跪拜、行礼、守规矩。她的世界从书桌变成宫墙,梦想也被封在金顶下。

几年后,紫禁城的大门被打开,溥仪被驱逐出宫。那是1924年,故宫的金瓦再也庇不住“皇帝”,他带着随从搬到天津的张园。文绣随行。住处变了,身份没变,她依旧是侧妃,依旧不能随意出门、不能读书、不能说太多话。只是外面的世界已不再讲“万岁”。

天津的冬天冷得很,张园的墙里更冷。溥仪身边的人越来越多,文绣的位置越来越远。皇后婉容在一层楼,文绣住在另一头。她每天能见到“夫君”的时间,用分钟计。日子像被揉皱的宣纸,平静却皱巴巴。

租界的报纸开始写他们的“宫廷故事”。文绣第一次出现在新闻上,不是以姓名,而是以一个模糊的称呼——“副宫”。那些报道把她写成嫉妒、任性、争宠的女人,却没人知道,她在房间里学英文、写日记,藏着离开的念头。

溥仪当时在做梦,一个“复辟梦”。他与日本人往来密切,谋划重建“帝国”。而文绣的梦,是脱身。她不想再做梦,她想活。她写信给朋友,说自己“如笼中鸟”,一句话被人记下来,成了她此后的人生注脚。

1931年,天津的夏天闷得透不过气。那天,她提笔写下离婚声明——这不是一封信,是一份声明,要交给报社,要让世人知道。那一年,她27岁。对别人来说,她是妃;对自己来说,她只是一个女人。

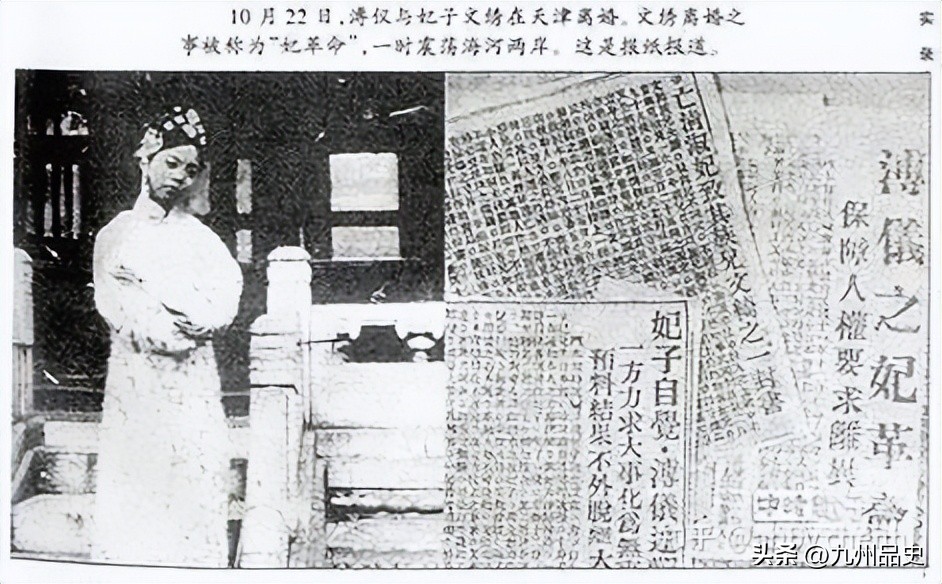

那一纸声明震动全国。报纸头版用醒目标题写着:“末代皇妃要求离婚”。在那个还流行裹脚的年代,一个女人公开要求脱离“皇夫”,简直像在宫墙里扔下一颗炸弹。宫廷陨落的回声,从她手中响起。

一纸诉状,敲碎皇家的梦

一纸诉状,敲碎皇家的梦1931年的天津,街头的报童一早就在叫卖,“皇妃要离婚!”那是民国十年最吸睛的新闻。溥仪的幕僚慌了,觉得皇家的脸丢尽。可文绣已经不在乎脸,她要的是自由。

案件提交法院,引发了全国舆论。有人骂她“不守妇道”,有人称她“勇敢”。《晨报》《益世报》《大公报》都刊登了社论,法学家也开始讨论:皇帝不再有帝权,他的婚姻算不算普通婚姻?这场官司让一国法制和礼教正面相撞。

溥仪表面平静,心里震怒。他拒不签字,也不出庭,依旧自称“朕”。他身边的日本顾问提醒他,保持威仪,不要回应。于是整个案件成了一场单方面的公开审判:一边是失势的皇室,一边是一个要求人格平等的女人。

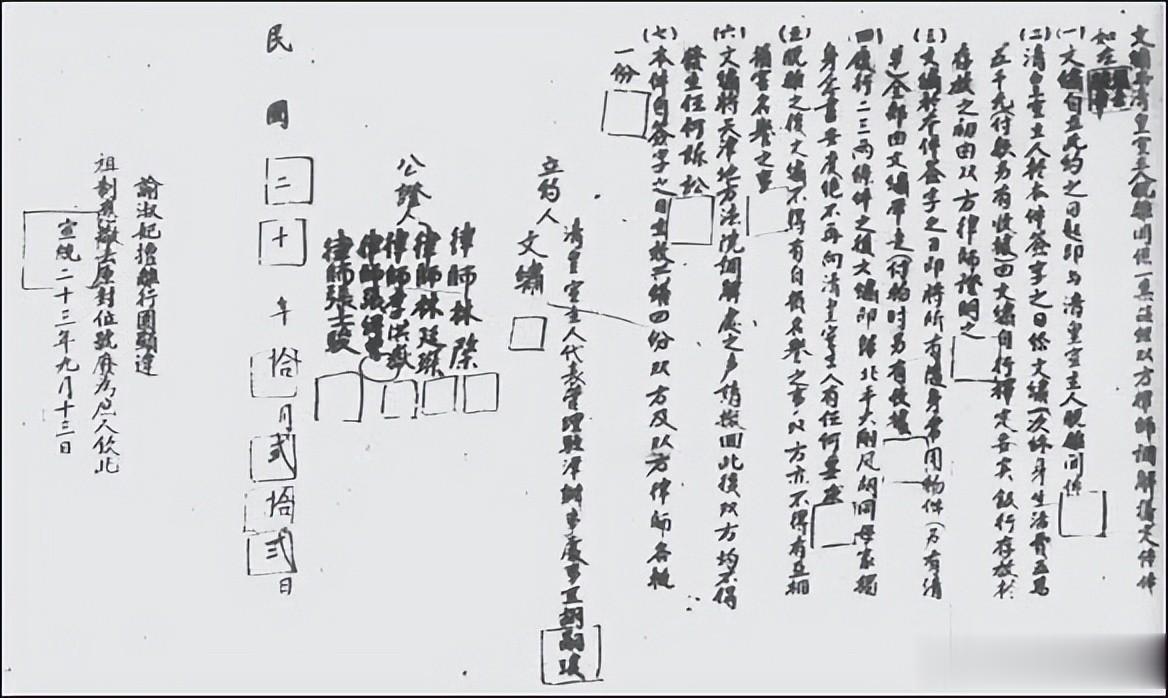

法院开庭时,记者挤满大厅。法官宣读案情——“文绣诉溥仪离婚案”,简短、冷峻,却带着时代的火药味。文绣没到场,她的代理律师宣读声明:“我愿以平凡之身,求平凡之命。”这句话被当时的媒体全文刊登。许多年后,它被学者称为“近代中国女性权利觉醒的象征”。

那场官司持续了半年。舆论越炒越热,天津的茶馆都在议论。有人说,女人该忍;也有人说,女人也有出走的权利。那时的中国,正处在新旧交替的门口,而文绣成了那个被推上门槛的人。

最终,案件以“双方自愿解除婚姻”收场。溥仪退回聘礼,文绣归还封号。没有典礼,没有眼泪,也没有回头。她脱下凤冠,换上旗袍,走出张园大门时,没有回头。那一刻,记者说,她的步子稳,像是踩在风里。

天津街头的民众看到报纸照片——一个素衣女子,神情平静。她不再是“妃”,也不再是新闻,她是一个自由人。她没有豪门的命,却写下豪门的结局。

有人在日记里写下评论:“文绣这场离婚,不只是夫妻之别,更是旧制与新世的分手。”这句话很准。她不是反叛,她只是清醒。清醒的人,在旧制度崩塌的年代,总是显得冷。

离婚后,文绣淡出公众视线。她换了名字,教书、生活,成了普通市民。她没再谈论溥仪,也没接受采访。那个曾经的“末代妃子”,成了北平街头的女教师。有人说,她的人生从宫门到课堂,从权力的阴影走回了人间。

一纸离婚书,引出一城喧哗

一纸离婚书,引出一城喧哗文绣离婚案传遍全国后,舆论像被打开的闸门一样汹涌。旧式文人皱眉,说“宫闱之事,岂可公言”;新派青年拍手,说“这是觉醒的旗帜”。那一年,中国的新闻报纸正热衷社会议题,女人要离婚,比政治新闻还炸裂。

《大公报》刊登社论,说这件事“虽涉家务,实关人伦”。报纸文字克制,却能看出惊讶。有人开始从法律角度讨论“帝室婚姻的性质”。溥仪在那时,已经没有帝权,只是一个普通公民。那么,他的婚姻就该受《民法通则》约束,而不是“礼制”。这在当时,是一次社会观念的巨大转折。

北平的知识界热烈讨论,有学者在讲座上提到:“一个女人从皇室出走,等于从旧世界出走。”那时中国的城市女性,正处在被解放与被指责的夹缝里。文绣的行动成了许多女学生心里的灯塔,她们剪短发、穿旗袍、上讲堂,也在她的故事里看到了自己。

在天津的街头,人们议论得更直白。出租车夫、茶馆老板、洋行职员都在谈这事。有人说,皇妃也不过是人;有人感叹,连她都敢离婚,那我们算什么?这场离婚案变成全民话题,像是一面镜子,照见了那个时代男女的命。

溥仪那边却陷入尴尬。他在日本顾问的劝导下维持表面镇定,仍在做自己的“帝梦”。文绣的离开对他来说,不只是情感破裂,更像是象征意义上的“失国”。他的世界还在讲“臣妾”,而现实世界已经改用“公民”。那一刻,帝制和现代社会的交界线清晰到让人刺眼。

文绣成了新闻明星,却没有任何享受那份名气的心思。她把新闻剪报收进抽屉,再也没看。街头的喧闹与她无关。她开始穿素色旗袍,住在天津的小楼,靠教书养活自己。对外界,她保持沉默,对生活,她重新开始。

那年年底,《北平晚报》刊登了一篇题为《文绣其人》的特稿。作者写道:“她没有反抗天下,她只是在为自己争口气。”这句话成了人们对她的普遍印象——不是叛逆,不是报复,只是想活成自己。

这场离婚案最后以“和解”收场,但它对社会的震动远超过案情本身。它让法律进入了皇家的门,也让一个女性的命运进入了时代的叙事。那一年,中国第一次看到,连“妃子”都能选择转身。

从宫门到人间,一场静默的归途

从宫门到人间,一场静默的归途离婚之后,文绣消失了十多年。有人说她去了北平,有人说她回了东北。直到上世纪五十年代初,她的名字才又出现在地方档案里——她在北京一所小学任教,生活清简,性格温和。曾经的“皇妃”如今成了“老师”,孩子们叫她“文老师”,她笑着回应。

她不讲过去,也不留痕迹。邻居后来回忆,她常一个人坐在窗前看书,喜欢养花。她的手写得一手漂亮的楷体,讲起《论语》时语气平淡。那样的生活,比宫廷的日子安静多了,也真实多了。

有人在档案中找到她的手迹:几本备课笔记,笔迹干净,连一个错别字都不多。她在页边写过一句话:“读书能使人脱离愚昧,婚姻不能是枷锁。”那不是给别人听的,像是她对自己说的。

她的离世时间,官方档案记为1953年。那年她四十八岁,病故于北京。没有记者,没有追悼会,只有几位同事为她送行。她的墓志铭写着:“文绣之墓,勤谨一生。”简短得像她的一生。

溥仪后来在《我的前半生》中写过她:“文绣的要求合理,她想过普通人的日子。”那是他晚年回忆时说的,语气平静,没有怨意。这段婚姻,成了他们各自人生里的转折:一个从皇位跌到人间,一个从宫墙走回现实。

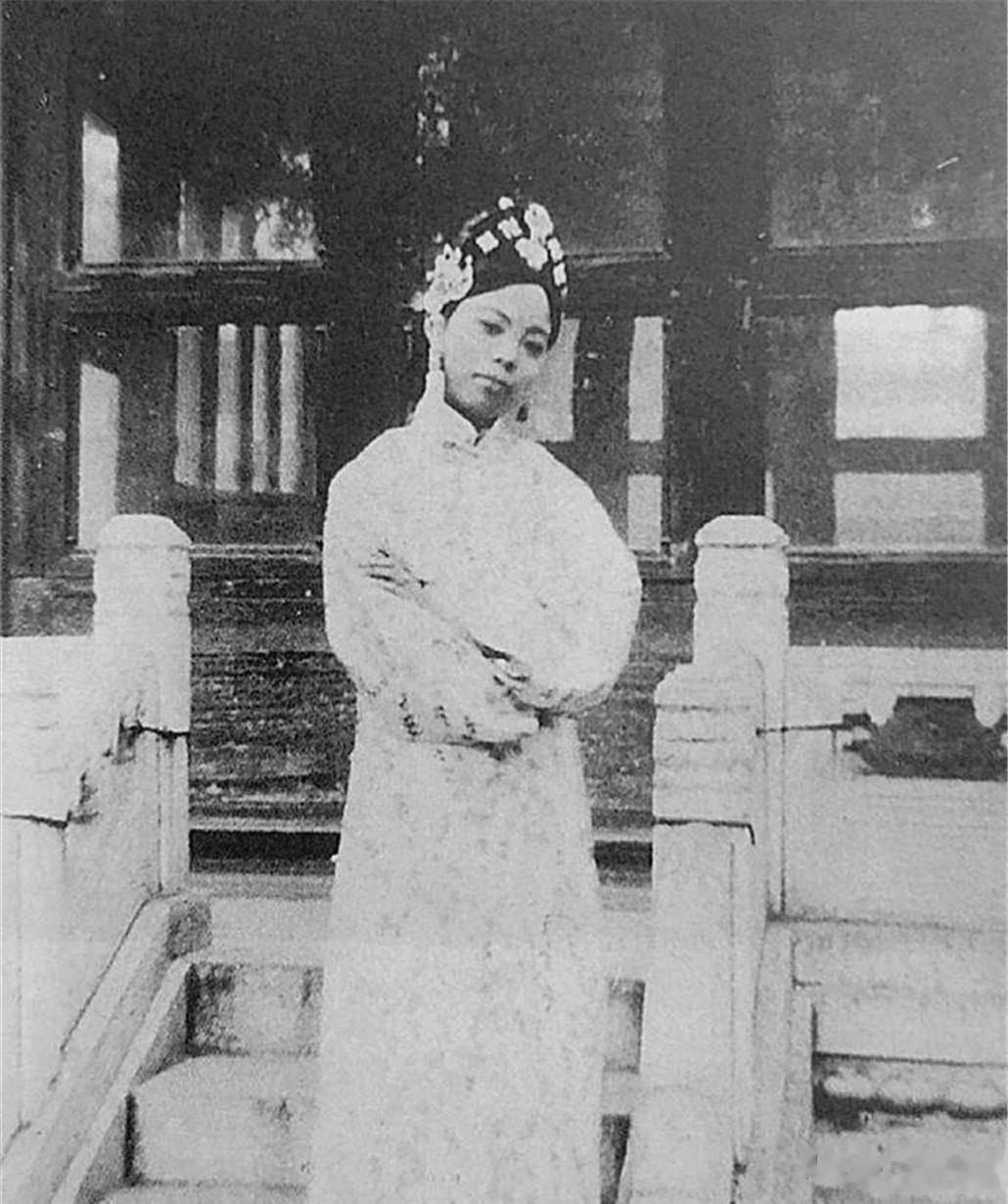

几十年后,人们重新提起她的名字。她成了历史课本里的一个符号——“清末皇妃离婚案”。学者把它写进论文,电影人把它拍成戏。可越多的演绎,越显得她的本来面目模糊。真正的文绣,也许只在那几张泛黄的黑白照片里——头发挽起,神情平静,眼神里透出一种决绝。

历史给她留下的位置不大,却极稳。她不是烈士,也不是名媛,她只是一个敢说“不”的女人。而这一句“不”,在1931年的中国,比千言万语更响亮。

人们常说,溥仪失去的是王朝,文绣失去的是青春。可从另一角度看,溥仪失去的是幻想,文绣得到的是自由。历史有时也公平,只是走得慢。