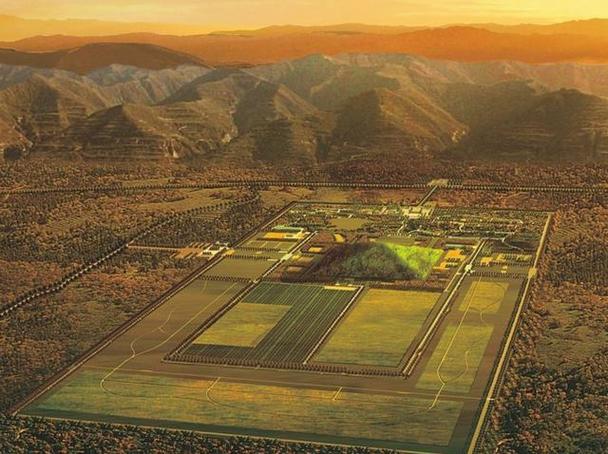

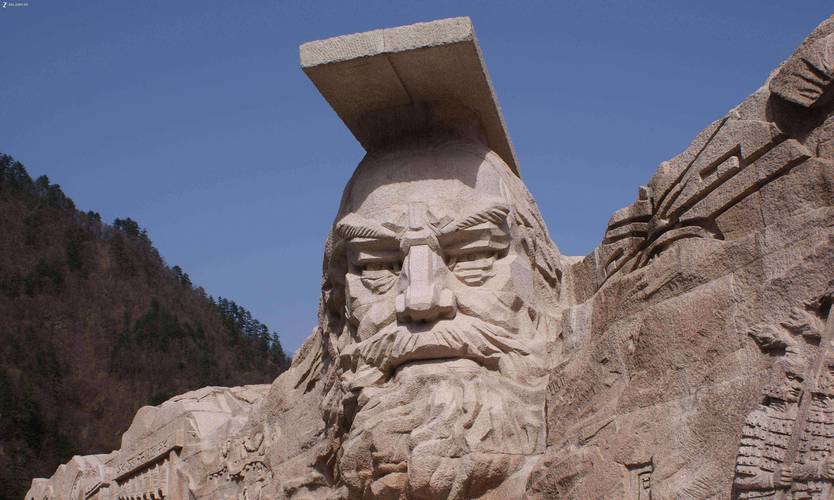

在华夏大地广袤的关中平原上,矗立着一座承载着千年历史与神秘色彩的巨大陵寝——秦始皇陵。

这座陵墓自公元前246年秦始皇嬴政即位时开始修建,直至公元前208年完工,历时39年,耗费了难以计数的人力、物力与财力。

即便历经两千多年的岁月洗礼,它依然散发着独特的魅力,吸引着无数人去探寻其中的奥秘。

随着考古研究的不断深入,尤其是2025年最新研究成果的涌现,秦始皇陵的诸多未解之谜愈发引人入胜。

建造人力组织:庞大工程的精密调度秦始皇陵的修建堪称古代工程史上的奇迹,如此浩大的工程必然需要庞大而有序的人力组织。

据最新考古资料显示,参与修建陵墓的人数峰值时可能超过70万,这一数字远超此前学界的估算。

为了高效管理如此庞大的人力,秦朝建立了一套严密的组织体系。劳工们被分为不同的班组,每个班组有明确的分工和任务。

地宫是秦始皇陵的核心部分,也是最神秘的地方。

根据《史记》等文献记载,地宫“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。

以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”然而,这些记载只是文字上的描述,地宫的实际结构究竟如何,至今仍是一个谜。

考古学家利用先进的地球物理勘探技术对地宫进行了更深入的探测。

探测结果显示,地宫的规模远超想象,其面积可能超过5000平方米。

地宫内部可能分为多个区域,包括棺椁存放区、陪葬品存放区、机关设置区等。

同时,地宫的顶部可能绘制有精美的天文图案,底部则模拟了江河湖海的形态,但具体的细节仍无法看清。

秦始皇陵地处骊山北麓,地下水位较高,因此地宫的防水问题至关重要。从2025年的考古发现来看,秦朝工匠们采用了一系列先进的防水技术。

他们在地宫的四周修建了厚厚的防水墙,防水墙由多层青膏泥和木炭组成,具有良好的防水性能。

同时,在地宫的底部铺设了大量的石块和木炭,形成了一个排水系统,能够将地下水及时排出。

此外,考古学家还在地宫的墙壁上发现了一种特殊的涂料,这种涂料可能具有防水、防腐的功能。

经过检测,这种涂料的成分主要包括石灰、黏土和植物纤维等,其制作工艺十分复杂。

然而,秦朝工匠们是如何掌握这些先进的防水技术的,以及这些技术在当时的应用范围有多广,仍然是未解之谜。

为了防止盗墓贼的入侵,秦始皇陵的地宫中设置了众多防盗机关。

根据文献记载,地宫中安装了“机弩矢”,一旦有盗墓贼靠近,就会自动发射箭矢。

考古学家在地宫的入口处发现了一些疑似机关的痕迹,但具体的工作原理尚不清楚。

除了“机弩矢”之外,地宫中可能还设置了其他防盗机关,如陷阱、暗器等。这些机关的设计十分精妙,能够有效地阻止盗墓贼的进入。

然而,由于目前无法进入地宫进行实地考察,这些防盗机关的具体情况仍然是一个谜。

秦始皇陵中陪葬了大量的珍宝,这些珍宝不仅具有极高的经济价值,还具有重要的历史和文化价值。

然而,由于陵墓尚未完全发掘,我们至今无法得知宝物的具体清单。

根据文献记载和考古发现推测,地宫中可能陪葬了大量的金银器、青铜器、玉器、陶瓷器等。

考古学家在陵园附近的一些陪葬坑中发现了许多珍贵的文物,如青铜马车、兵马俑等。

这些文物的出土为我们了解秦朝的历史和文化提供了重要的线索。但这些文物只是秦始皇陵陪葬珍宝的冰山一角,地宫中究竟还埋藏着多少珍贵的宝物,仍然是一个未知数。

文献记载,秦始皇陵地宫中以水银为百川江河大海,机相灌输。2025年,考古学家利用先进的汞含量检测技术对陵园及周边地区进行了检测。

检测结果显示,陵园内的汞含量明显高于周边地区,尤其是在地宫的位置,汞含量更是异常高。

这一结果证实了文献中关于地宫中存在大量水银的记载。

然而,这些水银在地宫中是如何分布的,是如何模拟江河湖海的形态的,仍然是一个谜。

考古学家推测,秦朝工匠们可能利用特殊的管道和装置将水银注入地宫,并通过机械装置使水银流动,从而形成江河湖海的景象。

但具体的操作方法仍有待进一步研究。

由于秦始皇陵地宫尚未打开,我们无法直接了解陪葬珍宝的保存状况。

但根据对已发掘的陪葬坑中文物的研究,我们可以推测地宫中的珍宝可能受到了不同程度的影响。

一方面,地宫中的环境相对封闭,氧气含量较低,有利于文物的保存;另一方面,地宫中可能存在水银等有毒物质,这些物质可能会对文物造成一定的腐蚀。

2025年,考古学家利用计算机模拟技术对地宫中的环境进行了模拟分析。分析结果显示,地宫中的温度、湿度等环境因素相对稳定,但水银的挥发可能会对文物造成一定的损害。

因此,如何保护地宫中的珍宝,是考古学家面临的一个重要挑战。

秦始皇遗体处理:神秘仪式的不解之谜秦始皇死后,其遗体是如何处理的,也是一个未解之谜。根据文献记载,秦始皇死后,尸体被放置在辒辌车中,由宦官护送回咸阳。

在回咸阳的途中,为了防止尸体腐烂,宦官们在车中放置了大量的冰块。

然而,由于当时的技术条件有限,秦始皇的遗体可能仍然在一定程度上发生了腐烂。

有学者提出了一个新的观点,认为秦朝可能掌握了一种特殊的遗体处理技术,能够有效地延缓尸体的腐烂。

但这一观点尚未得到考古证据的支持。

因此,秦始皇的遗体究竟是如何处理的,仍然是一个谜。

陵墓风水玄机:天人合一的神秘布局秦始皇陵的选址和布局充分考虑了风水因素。陵园位于骊山北麓,背靠骊山,面临渭水,形成了“依山傍水”的绝佳风水格局。从2025年的风水研究来看,秦始皇陵的布局还体现了“天人合一”的思想。

陵园的方位、建筑的高度和形状等都与天文、地理等因素相契合,寓意着秦始皇与天地同寿、与日月同辉。

然而,秦朝统治者是如何掌握如此高深的风水知识的,以及这些风水知识在当时的社会中起到了怎样的作用,仍然是未解之谜。

学者们推测,风水知识在秦朝可能已经形成了一套完整的理论体系,并广泛应用于建筑、陵墓等领域。但具体的证据仍有待进一步挖掘。

秦始皇陵作为中国古代历史文化的瑰宝,承载着太多的未解之谜。随着考古技术的不断进步和研究的深入,相信在未来的日子里,我们一定能够揭开这些谜团,还原一个真实、完整的秦始皇陵,让这座古老的陵墓焕发出新的光彩。